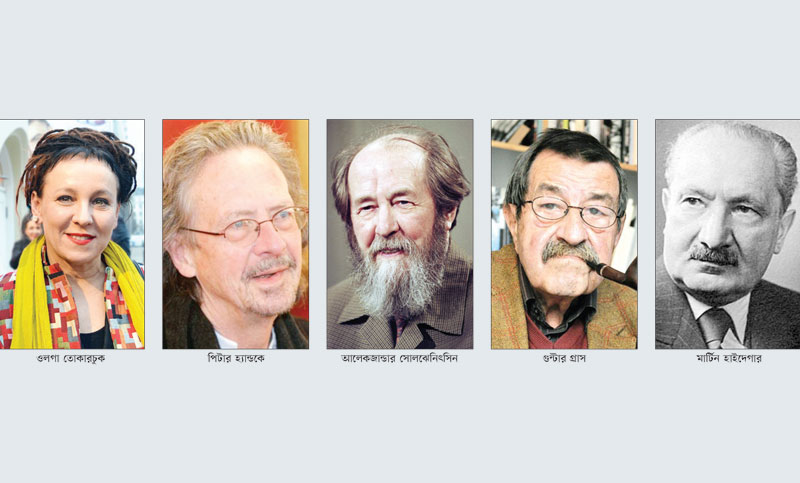

বুদ্ধিজীবীর প্রধান সম্পদ তাঁর বিবেক। বিবেকতাড়িত মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। দীর্ঘ বছর সুইডিশ একাডেমির পার্মানেন্ট সেক্রেটারি পিটার ইংলান্ড সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়ে নোবেল ভাষণ ও পুরস্কার অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন। তিনি মনে করেন, পিটার হ্যান্ডকের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উদযাপন করা তাঁর জন্য একটি বড় ভণ্ডামির কাজ হবে।

স্লোবোদান মিলোসেভিচের হাতে বসনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে জাতিগত বিনাশ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, সে সম্পর্কে পিটার ইংলান্ডের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি তাঁর স্তুতিকারকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন না। পিটার ইংলান্ডের অনুষ্ঠান বয়কটের ঘোষণাটি এসেছে ৬ ডিসেম্বর নোবেল ভাষণ প্রদান অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন। ২ ডিসেম্বর নোবেল কমিটির দুজন সদস্য এ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। একজন হ্যান্ডকেকে পুরস্কার প্রদান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অন্যজন নোবেল কমিটির কাজের শম্বুকগতির কথা বলেছেন।

সাংবাদিক পিটার মাস হ্যান্ডকেকে জিজ্ঞেস করেন, এত দিন পরে হলেও স্রেব্রেনিচার গণহত্যার কথা তিনি কি স্বীকার করবেন? উদ্ভট এক জবাব দেন তিনি। এ প্রশ্নের চেয়ে টিস্যু পেপারে মানববর্জ্যের ক্যালিগ্রাফি করা বেনামি প্রেরকের চিঠিকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। মিলোসেভিচের মিলিশিয়া বাহিনীর হাতে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে স্রেব্রেনিচায় আট হাজার মুসলমান নিহত হন।

নোবেল বিজয়ী পিটার হ্যান্ডকে কোনোভাবেই এই সত্য স্বীকার করতে সম্মত হননি, উল্টো মিলোসেভিচের শেষকৃত্যে যোগ দিয়ে তাঁর নান্দীপাঠ করেছেন। তিনি এমনও বলেছেন, বসনিয়ার মুসলমানরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করে বসনিয়ার সার্বদের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছে।

পিটার হ্যান্ডকে সার্ব নন, তিনি অস্ট্রিয়ান, মিলোসেভিচ পরিবারের ‘অনুগ্রহভাজন’, তারা তাঁকে সার্বিয়ান পাসপোর্ট দিয়েছে। ‘গণহত্যা অস্বীকারকারী’ এবং ‘হত্যাকারীর দোসর’ হিসেবে জোর প্রতিবাদের মুখে ২০০৬ সালে হ্যান্ডকেকে প্রদত্ত হাইনেরিখ হাইনে সাহিত্য পুরস্কার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পিটার হ্যান্ডকেকে নিয়ে সাহিত্যবহির্ভূত বিতর্ক এত বেশি হচ্ছে যে, সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনেকটাই অনালোচিত থেকে যাচ্ছে।

১৯৭০-এর নোবেল বিজয়ী রুশ কথাসাহিত্যিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিিসন সরকার নির্ধারিত গাইডলাইনে সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাওয়ার লেখক নন। তিনি তাঁর নোবেল ভাষণে বলেছিলেন, যিনি সরকারের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করেন, তিনি নিজের জন্য লেখক পরিচিতি বহন করার যোগ্য নন। শেষ পর্যন্ত লেখকের কাজ সমঝোতা নয়, লেখকের কাজ সত্য প্রতিষ্ঠা করা। সত্যের ওজন অনেক বেশি। সোলঝেনিিসনেরই কথা : সত্যের একটি শব্দের ভর সারা পৃথিবীর ভরের চেয়েও বেশি।

নািসবাদকে মানবিক বলার সুযোগ নেই। আলফ্রেড বুমলার দার্শনিক ফ্রেডরিক নিেশর দর্শন দিয়ে নািসবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। নোবেল বিজয়ী টমাস মান বুমলারের অনুচ্ছেদ তুলে ধরে একে ‘হিটলার প্রফেসি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গুন্টার গ্রাসের মতো বিশ্ববরেণ্য লেখক যখন জীবনের শেষ পর্যায়ে স্বীকার করলেন, হিটলারের এসএস বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন, তখন অনেকেই ধাক্কা খেলেন।

দার্শনিক মার্টিন হাইদেগার ইউনিভার্সিটি অব ফ্রিবার্গের রেক্টর হওয়ার ১০ দিনের মাথায় ১ মে ১৯৩৩ নািস পার্টিতে যোগ দেন। তিনি স্বীকার করেন, এটাই ছিল তাঁর জীবনের চরম ভ্রান্তি। পরের বছর ১৯৩৪-এর এপ্রিলে রেক্টর পদ থেকে পদত্যাগ করে নািস পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। হয়তো প্রাণের ভয়েই প্রাথমিক সদস্য পদ প্রত্যাহার করে নেননি। হিটলারের পতনের পরও তিনি কখনো নািস হত্যাযজ্ঞ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাস চেম্বার নিয়ে তেমন কোনো কথা বলেননি। তাহলে কি তিনি তা সমর্থন করেছেন—এ প্রশ্নও রয়েই যায়। দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল স্মিত নািস একনায়কত্বের আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করে ফুয়েরার রাষ্ট্র স্থাপনের আইনি যৌক্তিকতা দেন। একসময় তাঁকে সুবিধাবাদী দার্শনিক বলা হলেও তিনি এমনকি হিটলারের পতনের পরও নািসবাদের যৌক্তিকতা দেখিয়ে গেছেন।

গুন্টার গ্রাস মৃত্যুর আগে তাঁর ইহুদিবিরোধী যে কবিতা প্রকাশ করে কিছুটা নিন্দিত হন, তাতে এটাই প্রমাণ করে, নািসবাদের তত্ত্বগত ভিত্তির আংশিক অনেকেই শেষ পর্যন্ত ধারণ করেছেন। বিজ্ঞানী হ্যান্স ফ্রেডরিখ কার্ল গুন্থার সুপ্রজননবিদ্যায় শুদ্ধ জাতির অন্যতম প্রবক্তা; হিটলারের ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট র্যাসিয়ালিস্ট ভাবনার তাত্ত্বিক রূপকারদের একজন তিনি; চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী আলফ্রেড প্লোয়েত্জ জাতিগত স্বাস্থ্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। নোবেল বিজয়ী ফিলিপ লেনার্ড জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী, তিনি সমাজে অতি জাতীয়তাবাদী ধারণা সঞ্চার করেন। বাঙালি সমাজতন্ত্রী অসিত কুমার মুখার্জিকে বিয়ে করে ফরাসি নারী ম্যাক্সিমিয়ানি জুলিয়া সাবিত্রী দেবী নাম দেন, পশু অধিকারের প্রবক্তায় পরিণত হন, একই সঙ্গে নািসবাদও প্রচার করেন। নেতাজি সুভাষ বসুকে জাপান সম্রাটের কাছে তিনিই যোগাযোগ করিয়ে দেন বলে মনে করা হয়।

১৯২০ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী নরওয়েজিয়ান কথাসাহিত্যিক নুট হামসুন নািসদের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ বলে অভিযুক্ত হন। তিনি জার্মানির নরওয়ে আক্রমণকে স্বাগত জানান, মৃত্যুশিবিরে ইহুদিদের নিয়ে যেতে প্ররোচিত করেন, নিজের নোবেল পদক জোসেফ গোয়েবলসের হাতে তুলে দেন এবং হিটলারের জন্য মৃত্যুগাথা রচনা করেন এবং তাকে ‘মানবতার যোদ্ধা’ এবং ‘রাষ্ট্রসমূহের অধিকার রক্ষক’ আখ্যা দেন।

একই ধরনের আচরণের কারণে লেখক ভিদকুন কুইসলিং দেশদ্রোহী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হন এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। নুট হামসুনেরও একই শাস্তি হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু তিনি বেঁচে যান। নরওয়েরই পরবর্তীকালে নোবেল বিজয়ী সিগবিদ উনসেত শুরু থেকে নািসবাদের বিরোধিতা করেছেন। নািসবাদের বিরোধিতা করে অনেকে নিহত হয়েছেন, কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, অনেক ভোগান্তি সয়েও যাঁরা বেঁচে ছিলেন এবং এখনো আছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : স্টিফেন জুয়াইগ, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, আনা ফ্রাঙ্ক, সেলমা লেগারলফ, এমিল লুডভিক, ইমরে কার্তেজ, প্রিমো লেভি, বার্টন্ট ব্রেখট, ইলিয়াস কানেতি, টমাস মান, নেলি ম্যাক্স, জোসেফ রথ প্রমুখ। আর্নেস্ট জুঙ্গার হিটলারের রাজত্বে প্রকাশ্যে লিখিতভাবে নািসবাদের বিরোধিতা করেছেন; কিন্তু প্রাণহানির আশঙ্কার পরও দেশ ছেড়ে যাননি; পরে যখন বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়, তাঁর পদায়ন হয় প্যারিসে—তিনি সৈনিকের দায়িত্ব ফেলে প্যারিসের লেখক-শিল্পীদের আখড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, হিটলারকে হত্যা করার জন্য যে স্কোয়াড ষড়যন্ত্র করেছে, তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন; বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর তাঁকে রুশ ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোনোভাবে তিনি মৃত্যুদণ্ড এড়াতে সমর্থ হন।

মেলিটা মানমান ১৫ বছর বয়সে পরিবারের সদস্যদের বাধা ডিঙিয়ে নািস যুবসংঘের মহিলা শাখায় যোগ দেন। পোল্যান্ড থেকে স্থানীয় চাষিদের উত্খাত করে নািসদের বসতি স্থাপনে তিনি তত্ত্বাবধায়কের কাজ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নািস সহযোগীদের অধিকাংশই যখন নিজের যুদ্ধকালীন পরিচিতি লুকিয়ে ভালোর দলে ভিড়ে যেতে শুরু করেন ব্যতিক্রমী মেলিটা। প্রকাশ করলেন একটি বই, ‘আমি নািস ছিলাম—এ কারণে’। নািস হওয়ার জন্য তকে ভর্ত্সনা করা যায়; কিন্তু সততার প্রশংসাও তাঁর প্রাপ্য।

লন্ডনের হাই সোসাইটিতে হিটলার ও নািসভক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। এমনকি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সাত কি আট বছর বয়সে একজন নািস সৈন্যকে স্যালুট দিচ্ছেন, সে ছবিও আবিষ্কৃত হয়েছে। অসওয়াল্ড মোসাল প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইউনিয়ন অব ফ্যাসিস্টের সদস্য হিসেবে দুই বোন ইউনিটি মিটফোর্ড এবং ডায়ানা মিটফোর্ড জার্মানি যান, লুরেমবার্গ শোভাযাত্রায় যোগ দেন। ইউনিটি মিটফোর্ড হিটলারকে দেখার পর লেখেন—আমি জানি, হিটলার ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না।

তিনি আবার জার্মানিতে আসেন এবং হিটলার পর্যন্ত পৌঁছার পথ নিজেই করে নেন। মুগ্ধ হিটলার তার প্রেমিকা ইভা ব্রাউনের ঈর্ষা জাগ্রত করতে ইউনিটি মিটফোর্ডকে ব্যবহার করেন। ইউনিটি জার্মান পত্রিকায় লেখেন : আমার পুরো নাম ছেপে দিন। আমি চাই সবাই জানুক যে আমি ইহুদিদের ঘৃণা করি। তিনি হিটলারের সত্যিকারের অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে ওঠেন; কিন্তু ১৯৩৯-এ ব্রিটেন যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, হিটলারের উপহার দেওয়া মুক্তা খচিত হাতলের পিস্তল দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করেন, তবে কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে যান।

সরকারের সমর্থনে যেসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেগুলো ক্ষতিই করে বেশি—‘নাজিফায়েড জার্মান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ জার্মান সাহিত্যে শুদ্ধিকরণ অভিযান চালায়। যেসব বইয়ে ‘জার্মান স্পিরিট’ নেই কিংবা ঘাটতি রয়েছে বলে তাদের ধারণা, ১০ মে ১৯৩৩ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেসব বইয়ের বহ্ন্যুৎসব করতে শুরু করল। আগুনের খাবার হয়ে উঠল সিগমুন্ড ফ্রয়েড বার্টন্ট ব্রেখট স্টেফান জুয়াইগ, কার্ল মার্ক্স এবং ওয়ান্টার বেঞ্জামিনসহ অনেকের বই। যোগ হলো আলবার্ট আইনস্টাইনের বই। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বেও তারা আবিষ্কার করল ইহুদি আত্মার উপস্থিতি। আইনস্টাইনের বইপত্র গবেষণা নাকচ করার মন্ত্র তারা পেল ফিলিপ লেবার্ড এবং জোহানেস স্টর্কি-এর কাছে—তাঁরা জার্মান পদার্থবিজ্ঞানের নতুন ফুয়েরার হিসেবে আবির্ভূত হতে চান। তাঁদের পদার্থবিজ্ঞান হবে ‘ডয়েশ ফিজিক’—‘অ্যারিয়ান ফিজিকস’। এখানেই ফিলিপ লেনার্ডের সঙ্গে পিটার হ্যান্ডকের কিছুটা সাদৃশ খোঁজা যায়। লেনার্ডও নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, আইনস্টাইনের আগেই। তাঁর বিষয় ছিল তপ্ত ধাতব পদার্থ থেকে নির্গত ক্যাথোড রশ্মি। নোবেল পুরস্কার পরিচিত করায়, কিন্তু তা জ্ঞান, মানবতা কিংবা মহত্ত্বের কোনো গ্যারান্টি দেয় না।

প্রশ্ন রয়ে যায়, সত্যের প্রতিষ্ঠা কার হাত ধরে হবে—আলবার্ট আইনস্টাইন না ফিলিপ লেনার্ড?

লেখকরা কি যুদ্ধ চান? যুদ্ধে যেতে চান? জ্যাঁ পল সার্ত্রে চাননি, তবু গিয়েছেন, সঙ্গে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁদের চাওয়া ভিন্ন কিছু ছিল না। সার্ত্রে ভাগ্যবান; সে সময়টা ডায়েরি, বন্ধুর কাছে চিঠি, প্রেমিকার কাছে চিঠি—সব মিলিয়ে ১০ লাখের বেশি শব্দ লিখেছেন। ১৯৪০-এর জুনে যুদ্ধবন্দি হিসেবে কয়েক মাস ক্যাম্পে থাকার পর প্যারিসের পথ ধরেন; ইংরেজ কবি উইলফ্রিড ওয়েন রণাঙ্গন থেকে জীবিত ফিরতে পারেননি।

জেনোফোন গ্রেসো পার্সিয়ান যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, লিখেছেন অ্যানাবাসিস, জুলিয়াস সিজার গ্যালিক যুদ্ধে গেছেন এবং তার বিবরণী লিখেছেন; আমেরিকান জনযুদ্ধে কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান নার্স হিসেবে কাজ করেছেন; প্রথম মহাযুদ্ধে গেছেন ই ই কামিংস, রবার্ট গ্রেভস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে; উইলিয়াম হগসন (রণক্ষেত্রে নিহত), আর্নেস্ট ইয়ুঙ্গার, টি ই লরেন্স, সি এস লিউইস, আলফ্রেড ওয়েন (রণক্ষেত্রে নিহত), এরিখ মারিয়া রেমার্ক, সিগফ্রিড স্যামান, জে আর আর টলেকিন প্রমুখ।

স্প্যানিশ জনযুদ্ধে জর্জ অরওয়েল আহত হয়েছেন, আর্থার কোয়েশলার বন্দি হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এ সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি। অনেক বছর আগে আহমদ ছফা জানিয়েছিলেন, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, তা যদি সত্য হতো বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।

একাত্তরে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কজন অস্ত্রহাতে স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়েছেন, কজন বুদ্ধির লড়াই করেছেন, কজন পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবা করেছেন, কজন বাধ্য হয়ে সেবা করেছেন—এ হিসাব হয়তো আমাদের অজানা নয়; কিন্তু কজন মুক্তিযোদ্ধা সেজেছেন, কজন ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছেন, কজন প্রকৃত অর্থেই শহীদ, আর কজন নিহত—এর কিছু কিছু বিষয় এখনো স্পষ্টীকরণের সুযোগ রয়ে গেছে। কজন প্রকৃতই মৃক্তিযোদ্ধা, কজন সার্টিফিকেটধারী, কজন সত্যিই স্বাধীনতার চেতনার কথা বলেন, কজন স্বাধীনতার বাণিজ্যিক চেতনার বুলি দিয়ে করে খান, জানলে জাতিরই মঙ্গল হতো। যুদ্ধে যেতে চাননি, রণাঙ্গনে ফাঁকি দিয়েছেন। সার্ত্রে তো লুকোননি, আমাদের বীর সাজার কী দরকার?

সত্য প্রতিষ্ঠার দায় যেহেতু ঐতিহাসিকের হাতে আর ততটা নেই, লেখক-বুদ্ধিজীবীকে সে কাজটা করতে হয়, আমরা একাত্তরের সত্যটা দিয়েই শুরু করি। একাত্তরে আমরা কতটা বুদ্ধিজীবী ছিলাম! কতটা রণাঙ্গনমুখী আর কতটা ক্যান্টনমেন্টমুখী।