যেমন : কার্যত, মূলত, ক্রমশ ইত্যাদি।

ঘ) তৎসম শব্দের বানানে ‘ণ’ ও ‘ন’-এর নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া অ-তৎসম শব্দের বানানে ণত্ব বিধি মানতে হবে না। যেমন : অঘ্রান, ঝরনা, সোনা ইত্যাদি।

ঙ) হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। যেমন : কাত, চট, বললেন ইত্যাদি। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে, তাহলে হস্ চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ্ ইত্যাদি।

চ) সকল অ-তৎসম শব্দে কেবল ‘ই’ এবং ‘উ’ এবং এদের ‘কার’ চিহ্নের ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কার ()ি ও হ্রস্ব উ-কার ( ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : গাড়ি, বাড়ি, হাতি ইত্যাদি।

ছ) ‘আলি’ প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ‘ই’ কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : সোনালি, মিতালি, বর্ণালি ইত্যাদি।

উপসর্গ

২। ‘উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে’, উপসর্গের সংজ্ঞাসহ উক্তিটি আলোচনা করো।

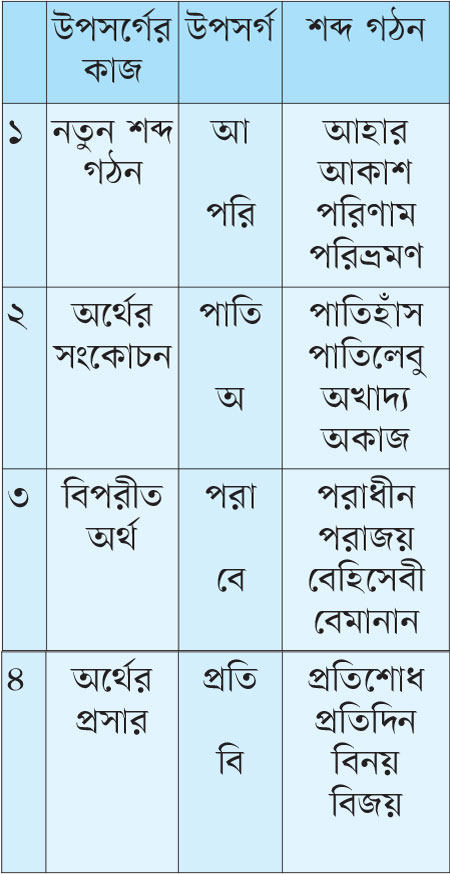

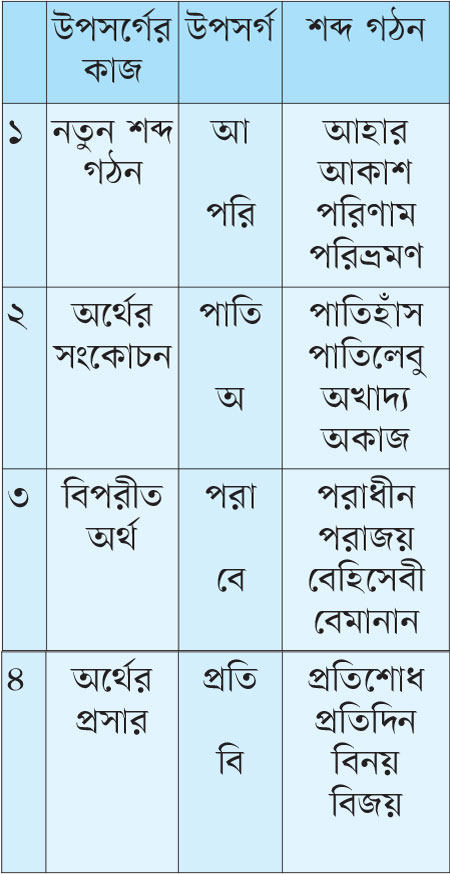

উত্তর : অর্থহীন অথচ অর্থদ্যোতক যেসব অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ কৃদন্ত বা নাম শব্দের আগে বসে শব্দের অর্থের সংকোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, তাদেরকে বাংলায় উপসর্গ বলে। তবে এই সব অব্যয় জাতীয় শব্দাংশের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই। যেমন : প্র, পরা, অ, অঘা ইত্যাদি। এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। নিজের কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে অর্থের প্রসার ঘটায়। কখনো অর্থের সংকোচন করে থাকে। আবার কখনো বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে বা সম্পূর্ণ নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন :

তাই দেখা যায় যে উপসর্গের স্বাধীন অর্থ না থাকলেও বাংলা ভাষায় বিভিন্নরূপে শব্দ গঠন করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। অর্থদ্যোতকতা গুণ বলতে মূলত বিভিন্নরূপে শব্দ গঠন প্রক্রিয়াকে বোঝায়। তবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ‘অতি’ ও ‘প্রতি’ এ দুটি উপসর্গের কখনো কখনো স্বাধীন প্রয়োগ হতে পারে।

যেমন :

♦ অতি বাড় ভালো নয়।

♦ প্রতি ঘরে অভাব দেখা দিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর স্বাধীন অর্থ থাকলেও ধাতু বা নাম শব্দের পূর্বে যুক্ত হলে তা মূলত সংশ্লিষ্ট শব্দটির অর্থের পরিবর্তন সাধন করে। বস্তুত এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে—উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

উচ্চারণ

৩। ‘অ’-ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর : ‘অ’-ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম নিম্নে দেওয়া হলো।

ক) তিন বা ততোধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যস্থিত ‘অ’ উচ্চারিত হয় ‘ও’-কাররূপে। যেমন—আদর (আদোর্), বেতন (বেতোন্), ওজন (ওজোন্) ইত্যাদি।

খ) শব্দের শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে শেষ ‘অ’ ‘ও’ কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—ভক্ত (ভকেতা), পদ্য (পোদেদা), চিহ্ন (চিনেহা) ইত্যাদি।

গ) শব্দের আদ্য ‘অ’-এর পরে ‘য’ ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে ‘অ’-এর উচ্চারণ সাধারণত ‘ও’ কারের মতো হয়। যেমন— অদ্য (ওদেদা), কন্যা (কোন্না) ইত্যাদি।

ঘ) শব্দের প্রথমে ‘অ’ থাকলে এবং তারপর যদি ই, ঈ, উ, ঊ কার থাকে তবে সে ‘অ’-এর উচ্চারণ ‘ও’ কারের মতো হয়। যেমন— অনুরোধ (ওনুরোধ্), অপু (ওপু) ইত্যাদি।

ঙ) শব্দের মধ্য ‘অ’-এর আগে ‘আ’ থাকলে সেই ‘অ’ ‘ও’-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—ভাষণ (ভাশোন্), আসল (আশোল্) ইত্যাদি।

চ) শব্দের প্রথমে যদি ‘অ’ থাকে এবং তারপর ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তবে সে ‘অ’ এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন—বক্তৃতা (বোক্তৃতা), যকৃৎ (জোকৃৎ)

৪। ‘এ’-ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর : ‘এ’-ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম নিম্নে দেওয়া হলো—

ক) শব্দের শুরুতে যদি ‘এ’ কার থাকে এবং তারপর যদি ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, য়, র, ল, শ এবং হ থাকে, তাহলে সাধারণত ‘এ’ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—

একি, বেশি, চেয়ে, মেয়ে

ইত্যাদি।

খ) ‘এ’-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে ‘আ’-প্রত্যয় যুক্ত হলে সাধারণত সেই ‘এ’-কারের উচ্চারণ ‘অ্যা’ হয়ে থাকে। যেমন— খেলা (খ্যালা), মেলা (ম্যালা), বেলা (ব্যালা) ইত্যাদি।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সাধারণত স্বাভাবিকভাবে এ-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কে, সে ইত্যাদি।

ঘ) সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য এ-কার সচরাচর অবিকৃত ‘এ’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— হেমন্ত (হেমোনেতা), চেতন (চেতোন্) প্রভৃতি।

ঙ) আদ্য ‘এ’ এর পরে ‘অ’ বা ‘আ’ কার থাকলে সেই ‘এ’ সাধারণত ‘অ্যা’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— এক (অ্যাক্), তেমন (ত্যামোন্) প্রভৃতি।