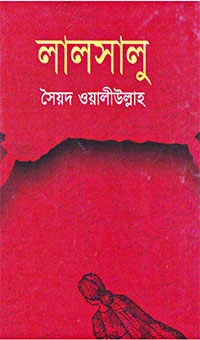

‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশী, ধর্মের আগাছা বেশী।’ ‘লালসালু’ উপন্যাসে এই বক্তব্যের মধ্যেই প্রকাশ পায় বেশির ভাগ বাঙালির ধর্মীয় জ্ঞানের অজ্ঞতা, ধর্মভীরুতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির চিত্র। ধর্মভীরু মানুষকে কাজে লাগিয়ে নিজ স্বার্থ হাসিল করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এই উপন্যাস। একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু শোষিত দরিদ্র মানুষ; অন্যদিকে প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক  মাতবর-ভূস্বামী।

মাতবর-ভূস্বামী।

‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশী, ধর্মের আগাছা বেশী’

- খাইরুল ইসলাম পলাশ, বাঘারপাড়া, যশোর

অন্যান্য

সম্পর্কিত খবর

ট্রাভেলার’স ডায়েরি

প্রকৃতিই ভুটানিদের বাঁচিয়ে রেখেছে

- রেজাউল হাসান

শেষ পর্ব

কিশোর চলে গেলে এ দুই ডেমন অপরূপা দুই নারীর রূপ ধারণ করে এই গুরুর সঙ্গে যৌন কামনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। তখন এই গুরু তার উত্থিত লিঙ্গের সঙ্গে বীর্য আর আগুনের লেলিহান শিখার বাণ ছোড়ে। ভয়ে ডেমনরা পালিয়ে গিয়ে এই ফার্টিলিটি ভিলেজে এসে দুজনে মিলে একটি কালো কুকুরের রূপ ধারণ করে। গুরু তাদের ধাওয়া করে এই কালো কুকুরের সন্ধান পায় এবং তাকে হত্যা করে।

গুরু এই ভিলেজে এসে তার আস্তানা গাড়ে। অসীম যৌন ক্ষমতার অধিকারী এই গুরু এখানে নেচেগেয়ে আর নারীদের সঙ্গে যৌন মিলনে সময় অতিবাহিত করতে থাকে। এবং ‘পাগলা গুরু’ হিসেবে সমধিক পরিচিতি পায়।

তরুণীটি দেয়ালে টাঙ্গানো লিঙ্গের ছবি দেখিয়ে বলে, ‘এনি মোর কোশ্চেন অ্যাবাউট ইট?

এই পাগলা গুরু তার এই ক্ষমতার কোনো তরিকা রেখে গেছে কি, যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হতে পারি? মেয়েটি হাসে। বলে, ‘গুরুর কাছে প্রার্থনা করলে নিঃসন্তান মহিলারা গর্ভবতী হয়। কিন্তু আনফরচুনেটলি, তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হও এমন কোন তরিকার কথা আমার জানা নেই। তবে তোমাকে হতাশ করব না—ওই ভিলেজে গিয়ে খোঁজখবর করতে পারো।

পরের দিন সোমবার সকালে থিম্পু ছেড়ে ভুটানের সাবেক রাজধানী পুনাখার উদ্দেশে রওনা দিলাম। রাস্তায় ডান পাশের একটি গ্রাম দেখিয়ে গাইড বলল, ‘ওই যে ওখানে ফার্টিলিটি ভিলেজ।’ বললাম, ওখানে যাওয়া যাবে না? গাইড বলল, ‘কেন নয়? কালকে আবার থিম্পুতে ফেরার পথে যাব।’

রাস্তার দুই পাশে পাহাড়ের টিলায় লাল-নীলসহ বিভিন্ন বর্ণের অসংখ্য পতাকা টাঙানো। অবার লম্বা সাদা পতাকাও খুঁটিতে বাঁধা। এসব কেন? গাইড জানাল, এসব মৃত লোকদের উদ্দেশে নিবেদিত। আত্মীয়-স্বজন এভাবে তাদের স্মরণ করে। বলি, এখানে জীবিতদের পাশাপাশি মৃতরাও বাস করে। গাইড বলে, অনেকটা তাই। তবে এসব পতাকা টাঙানোর মূল উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুটা যে অমোঘ সত্য, সেটা মনে করিয়ে দেওয়া। এটা যদি মানুষ মনে রাখে, তাহলে লোভ-লালসা, অনাচার থেকে মানুষ নিজেকে হয়তো বা দূরে রাখবে।

পুনাখা যেতে মাঝামাঝি স্থানে দোচুলা পাস। সব ট্যুরিস্টই এখানে যাত্রাবিরতি করে। এখানে ক্যাফে আছে। চা, কফি, স্ন্যাকস পাওয়া যায়। মেঘ না থাকলে এখান থেকে অপরূপা শ্বেতশুভ্র হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

গাইডকে বলি, এই যে নিবিড় অরণ্য, এ তো জঙ্গি ঘাঁটির জন্য আদর্শ। গাইড বলে, ‘রাস্তাঘাটে পুলিশ-আর্মির উপস্থিতি লক্ষ করেছ? একেবারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। তার পরও ২০০৩ সালে আসাম থেকে তিন শতাধিক দুর্বৃত্তের একটি দল ভুটানের একটি এলাকায় দখল নিয়েছিল। রাজা তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইল, কমলালেবু পাঠাল, কিন্তু তারা দখল ছাড়তে রাজি হলো না। অবশেষে এক দিনের যুদ্ধে তারা নিহত হলো। এক পাশে অনেকগুলো স্টুপা বা সমাধি স্থাপন করা। গাইড জানাল, এখানে মোট ১২১টি স্টুপা আছে। এসব হলো ওই অসমিয়াদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

মূল সড়কের ওপাশে ঘন জঙ্গলে মেডিটেশন করার জন্য মোট ১১টি কেভ বা গুহা আছে। গাইড সেখানে নিয়ে গেল। কোন মেডিটেশন করবে? কমপেশন অথবা পাওয়ার। কমপেশন হচ্ছে জগতের জীবিত ও মৃত মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করা। গাইডকে বললাম, এ তো নিবিড় আঁধার—সাপখোপের ভয় নেই তো? গাইড বলল, মানুষ যখন মানুষের কল্যাণ কামনা করে, তখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে না। ১১টি গুহায় ১১ ধরনের মেডিটেশন করার ব্যবস্থা আছে। আমাকে গুহায় বসিয়ে গাইড চলে গেল। ধীরে ধীরে মন বসাতে চেষ্টা করলাম। পুরোটা সফল হলাম না, তবে সাফল্যের সিিঁড়তে পা রাখলাম।

পুনাখায় পো চু (পুরুষ) মো চু (নারী)—এ দুই যুগল নদীর ওপর সাসপেনশন ব্রিজ পেরিয়ে যে মনাস্ট্রি, তাতে বলা হয়, হ্যাপিনেস বা সুখ বিরাজ করে।

পুরুষ ও নারী যুগল নদীতে নিশ্চিতভাবে একটা সীমারেখা আছে। নদীর পানি আলাদা। একটা পাহাড়ে এদের বিচ্ছেদ ঘটে। কিছুটা দূরে গিয়ে তারা আবার মিলিত হয়।

রাতে পুনাখার নদীর কলকল ধ্বনি আর শহরের আলোকবর্তিকা এক অপরূপ যোজনা তৈরি করে যেন।

পরের দিন আবার দোচুলা পাস দিয়ে ফেরার সময় মেঘের আড়ালে হিমালয় তাকে লুকিয়ে রাখে। আবার গুহায় গিয়ে ‘পাওয়ার’ মেডিটেশনে নিজেকে ডুবিয়ে দিই। পাওয়ার মানে তো পাওয়ারই—তবে ক্ষমতা দখল নয়, নিজের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। নিজেকে চেনার চেষ্টা করা। ইট’স আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস।

ফার্টিলিটি ভিলেজে যাওয়ার আগে রাস্তার এক পাশে দেখলাম অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাইডকে ভিড়ের কারণ জিজ্ঞেস করতেই বলল, এখানে ‘হলি ওয়াটার’ মেলে।

—আমরা কি পেতে পারি?

—নিশ্চয়ই।

—এই হলি ওয়াটারের উপকারিতা কী?

—শরীরে হয়তো উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

—হয়তো কেন? তুমি কি কখনো এই পানি পান করোনি?

—সব সময়ই করি। তবে ভক্তিসহকারে। এখন পানি পান করার পর তোমার শরীরে এর কী প্রভাব পড়বে সেটা কী করে বলব!

ফার্টিলিটি ভিলেজে আস্তানা গেড়ে ম্যাডম্যান ড্রকপা কিনলে মদ মাতলামো যৌনাচার যাচ্ছেতাই জীবন যাপন করছে। একবার গ্রামবাসী তাকে ধরল। বলল, তুমি যে বলছ, তুমি সুপারপাওয়ারের অধিকারী, কিন্তু আমরা তো তোমার কোনো ম্যাজিক দেখলাম না। আমরা তোমাকে কিভাবে বিশ্বাস করি? জবাবে ম্যাডম্যান বলে, ম্যাজিক যদি দেখতে চাও, তাহলে আমার একটা শর্ত আছে। আমার জন্য আস্ত একটা ছাগল আর গরু রান্না করে নিয়ে আসতে হবে।

গ্রামবাসী বলল, কবুল।

গরু ও ছাগলের মাংস নিয়ে গ্রামবাসী ম্যাডম্যানের কাছে এসে দেখে, সে মদ পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। অনেক কষ্টে তাকে হুঁশে নিয়ে আসা হলো। সে ওই অবস্থায়ই গরু আর ছাগলের মাংস জোড়া লাগিয়ে জন্ম দিল এক পশুর। তার মাথা ছাগলের আর শরীর গরুর। এই পশুর নামকরণ হলো টাকিন। টাকিন ভুটানের জাতীয় পশু।

এর পর থেকে ম্যাডম্যানের কদর বেড়ে যায়। যেসব নারীর সন্তান হয় না, ম্যাডম্যানের মনাস্ট্রিতে এসে মন্ত্রপাঠ এবং পুরুষের উত্থিত লিঙ্গের দুই পাশে বাকল লাগানো একটা মালার মতো বস্তু আছে—সেটা মহিলাকে গলায় ঝুলিয়ে তিনবার মনাস্ট্রি প্রদক্ষিণ করতে হবে। দিন কয়েক এই ব্রত পালন করার পর বাড়ি ফিরে তারা গর্ভবতী হয়। দেশি ও বিদেশি অনেক মহিলাই এই প্রক্রিয়ায় সন্তান লাভ করেছে।

থিম্পু থেকে পরের দিন শেষ গন্তব্য পারুতে ফিরে এলাম। পারু থেকে চেলেলা পাস দেখতে গেলাম। চেলেলা পাসের চূড়ায় উঠতে গেলে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। এবং ওপরে ওঠার সময় অক্সিজেনের ঘাটতিতে এক ধরনের ক্লান্তিতে মুহুর্মুহু হাই ওঠে। তারপর কষ্ট করে চূড়ায় উঠে গেলে শরীর-মনে একটা প্রশান্তি আসে।

অনেকক্ষণ চূড়ায় অবস্থানের পর ধীরে ধীরে নেমে এলাম।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গাইড ও ড্রাইভার বিদায় নিল। আবার তারা তাদের আফসোসের কথা জানাল। বাই রোডে ভুটানে আসাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন তো প্লেন ছাড়া কোনো বাহন নেই। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্লেনে আসা কি সম্ভব? আমরা ভালো নেই।

শুক্রবার আমার ফ্রি ডে। পারু ঘুরে দেখলাম। রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট। তাতে বিয়ার-হুইস্কিসহ সব ধরনেরই লিকারের ছড়াছড়ি। কাউকে রাস্তায় দেখলাম না মাতলামো করতে।

গাইড বলেছিল, ‘তোমার দেশের লোকেরা সিলাজিৎ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। পারলে তুমিও নিয়ে যেয়ো। ক্রাফটের দোকানে পাবে।’

এর উপকারিতা কী জানতে চাইলাম। তাতে সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটা রহস্যের হাসি হাসল।

কোনো কাজ তো নেই। খুঁজে খুঁজে দোকান পেয়ে গেলাম। ছোট্ট একটা ডিব্বা দেড় হাজার রুপি। সুশ্রী তরুণী ডিব্বাটা এগিয়ে দিল। দাম শুনে কিছুটা ভড়কে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই ছোট্ট ডিব্বার এত দাম? তরুণী জানাল, এটা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই এত দাম। আবার শুধালাম, তা উপকারিতা কী? মেয়েটি ঠোঁটের কোনায় হাসি এনে বলল, যে তোমাকে পাঠিয়েছে, তার কাছ থেকেই বরং জেনে নিয়ো। তবে হাইলি ডিমান্ডেড। মেয়েটি বলল, আর ইউ ইন্টারেস্টেড? অগত্যা বললাম, ওকে। বারবার তো আর আসা হবে না!

এমন দিনে তারে বলা যায়

- হেনা সুলতানা

কয়েক দিন ধরেই দেখছি চারদিক আঁধার করে আসছে থোকা থোকা মেঘ। স্নিগ্ধ আঁধারে সেই যে মুখ লুকিয়েছে চেনা সূর্যটা! সে মেঘ ক্ষণে ক্ষণে ঝরছে অঝোর ধারায়। এ যে আষাঢ়-শ্রাবণ। বেলার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িও যেন পিছিয়ে পড়ছে।

ঢাকার মেঘ জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সে কোথায় হারাল! সেখানে মেঘের পরে মেঘ জমা দেখে কী বুঝব? আষাঢ় না শ্রাবণের পালা চলছে? মেঘের ডমরু তো বাজেনি কোথাও, তবু হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টির ধারাপাতের দিকে তাকিয়ে একবার ভাদ্রের চমকও যেন লাগে। ঋতুদের পালাবদলে কে যে এগিয়ে আসছে, আর কে যে পিছিয়ে তা কে জানে।

আমাদের বর্ষাকাল, সে তো চিরকালের বিরহী কোনো সন্দেহ নেই। তাকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কথায়, কবিতায়, সুরে ও ছন্দে, মেঘমল্লারে। অনন্ত অন্ধকার চারদিকে, শ্রাবণের ধারায় কবি জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তার বিদায়ের বারতা। বৈশাখের জাতক কবির জীবনে এই শ্রাবণ অন্য এক মাধুর্য এনে দিয়েছিল যেন।

লাগাতার এই বর্ষণ—প্রচণ্ড গরমের পর গলদঘর্ম তাওয়া-সেঁকা ঢাকা শহর যেন ঠাণ্ডা হওয়ার ফুরসত পেল। আহা, এই অবস্থায় কী বর্ষাকে বরণ করা যায়, না উদ্যাপন করা যায়! গ্রামবাংলার অবস্থাও তথৈবচ, মেঘ পানির ভরসায় বসে থাকে ব্যাকুল। সেখানেও অতিবর্ষায় নদীভাঙন, ভেসে যায় চাল-চুলা, ঘরবাড়ি, পথঘাট, চারদিক থইথই।

তবু বর্ষা এলে ভূতে পাওয়ার মতোই বর্ষাবেগ বাঙালিকে কাহিল করে তোলে। এই যে বর্ষায় এত তার দুর্ভোগ, তবু তার জীবনে শিল্প-সাহিত্যে, সংগীত-কবিতায় এমনভাবে জড়িয়ে ধরে, যেন তোমার চোখে দেখে ছিলাম আমার সর্বনাশ। এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। বর্ষা এলেই যেন আরো বেশি করে পেয়ে বসে আমাদের রবীন্দ্রনাথেও। রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়েছিল, সেও তো এই বর্ষায়—দুটি পঙক্তি দিয়ে। আহা, সেও যে এই বর্ষাবন্দনা। কোন ঘোরে কবির শৈশব চেতনায় সাড়া জাগিয়ে ছিল, জল পড়ে পাতা নড়ে। কী সহজ-সরল সেই ভাষা! সেই জল পড়া আর পাতা নড়ার শব্দ মিশে গিয়েছিল বাঙালির চেতনায়। সে মেলবন্ধন বাঙালির জীবনে কতভাবেই না ছায়া ফেলেছে, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলি থেকে শুরু করে আধুনিক কবিতা পর্যন্ত বর্ষাবন্দনায় মুখর—বর্ষা যতই উৎপাত করুক না কেন। কালিদাসের মেঘদূত বাঙালির অন্তরের সম্পদ হয়ে আছে। আর রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানগুলো একাধারে প্রেমের গান হিসেবেও অসামান্য হয়ে রয়েছে।

যে বর্ষার রূপটি গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-প্রান্তরে আমাদের জীবনকে এমন নাকাল করে তুলেছে, সেই তাকে নিয়েই এত কবিত্বের কারণটা কী, ভাবলেও অবাক লাগে। তবু বর্ষার আবেগে এই যে আমাদের শিহরণ—এ আবেগ আমাদের জন্মগত, প্রাকৃতিক।

এই ষড়ঋতুর বাংলাদেশে মানুষের জীবনে বর্ষা ঋতুর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি। নটরাজ গ্রীষ্ম—তাকে প্রাধান্য দিয়েই—শরৎ তার স্মৃতিভারাতুর অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় সময়। এ দুই কালপর্বকে নিবিড় করে তুলেছে বর্ষাকাল। দুঃসহ দাবদাহ যন্ত্রণায় গ্রীষ্ম যতই অসহ্য হয়ে উঠুক না কেন, তাকে সহনীয় করে বর্ষা। প্রকৃতিকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করে তুলতে আর কার জুড়ি আছে? আকাশে-বাতাসে, জীবনমৃত্তিকার মূলে রস সঞ্চারের সঙ্গে মেঘবরন আকাশের এই যে ভালোবাসা, এই যে দ্বারের পাশে অকারণে একলা বসিয়ে রাখা, এই যে বিষণ্নতায় ডুবিয়ে রাখা, প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার একাকিত্ব দূর করার আকুতি—প্রিয়জনকে ছাড়া এই বর্ষা উদযাপন যেন বৃথা।

সে কারণেই ‘নববর্ষা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার অভাস নিক্ষেপ করে; একটা বহুদূরকালের এবং বহুদূরদেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে; তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞনে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনও বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।’

বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লেখা রয়েছে মেঘদূতে। কোথা হতে ক্ষণে ক্ষণে জলবতী মেঘ উড়ে আসে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেয়—সে যেন পৃথিবীর কেউ নয়, সে কোন অলকাপুরীতে, কোন চিরযৌবনের রাজ্যে, চির-বিচ্ছেদের বেদনায়, চির-মিলনের আশ্বাসে টেনে নিতে থাকে কোন অন্তরালে। তখন এই নিজেকে বড় তুচ্ছ লাগে। সেই তুচ্ছতার ভিতরেও যা পাইনি তাকেই যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে হয়। সত্য বলে মনে হয়। এই যে সজল মেঘ ভাবলোকের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় বিশালত্বের মাঝখানে সঙ্গীহীন—তবু তার আকুতি ছাড়ে না। এমন দিনে তারে বলা যায়—সেই প্রাণের কথা বলার মানুষটিকে খোঁজার হাহাকার। সমাজ-সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। পূর্বমেঘ যে কোথায় নিয়ে যায় আর উত্তরমেঘ দিকহারা বিরহীকে কোন সিংহদ্বারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, সেই হিসাব রাখা হয়তো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে এটুকু সত্য যে সেই পথটা থাকে ভালোবাসায় পূর্ণ।

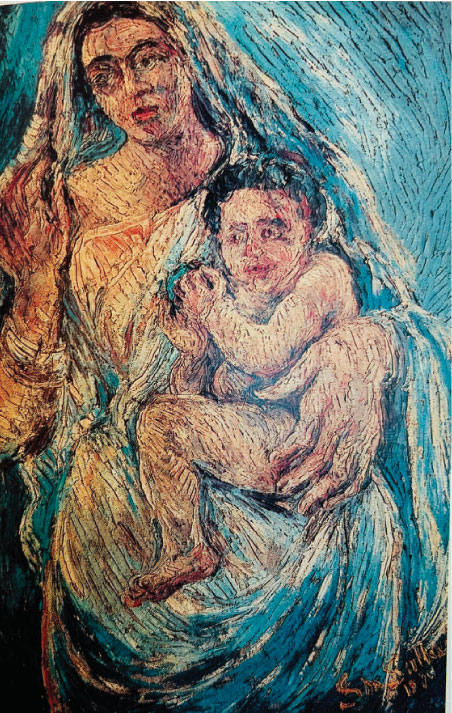

সুলতান মাটি ও মানুষের শিল্পী

- ফরিদা জামান

প্রকৃতি, প্রেম ও ভালোবাসার শিল্পী এস এম সুলতানের জন্ম ১০ আগস্ট ১৯২৩ সালে, চিত্রা নদীর পারের নড়াইলের নাসিমদিয়া গ্রামে। সুলতানকে আমি চিনি অনেক পরে। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ তখন স্বাধীন রাষ্ট্র। চারুকলায় ঢুকতেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় দূর থেকে দেখতে পেলাম লম্বা ছিপছিপে গড়নের একজন ভদ্রলোক।

নড়াইলবাসীর কাছে সুলতান ‘লাল মিয়া’ নামে পরিচিত। বাংলার মাটি আর সবুজে ঘেরা গ্রামে বেড়ে ওঠায় সুলতান ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। পশু-পাখি, প্রাণী ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলে ভর্তি হলেও পাট শেষ করেননি। পড়াশোনার অবসরে বাবাকে কাজে সহযোগিতা করতেন।

নড়াইলবাসীর কাছে সুলতান ‘লাল মিয়া’ নামে পরিচিত। বাংলার মাটি আর সবুজে ঘেরা গ্রামে বেড়ে ওঠায় সুলতান ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। পশু-পাখি, প্রাণী ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলে ভর্তি হলেও পাট শেষ করেননি। পড়াশোনার অবসরে বাবাকে কাজে সহযোগিতা করতেন।

সুলতান ১৯৪৩ সালে কাশ্মীর যান। সেখানে আদিবাসীদের জীবন ও জীবনচর্চা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। আদিবাসীদের সুঠাম দেহ ও শক্তিশালী গঠনও তাঁর ছবি আঁকায় প্রভাব ফেলে। ১৯৪৬ সালে সিমলায় তিনি প্রথম চিত্র প্রদর্শনী করেন। সেখান থেকে যান পাকিস্তান। পাকিস্তানের লাহোরে একটি ছবি আঁকার স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শিক্ষকতার সময় অনেক কিংবদন্তি শিল্পী ও শিল্প সমালোচকের সঙ্গে সুলতানের সখ্য তৈরি হয়। এ সময় করাচি ও লাহোরে দুটি প্রদর্শনী হয় শিল্পী সুলতানের। ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক শিল্প সম্মেলনে যোগ দেন সুলতান। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং পরে লন্ডনেও তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হয়।

১৯৫৩ সালে জীবিকার প্রয়োজনে সুলতান ঢাকায় আসেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় চাকরি না পেয়ে আবার নড়াইলে ফিরে যান। সেখানে গড়ে তোলেন নন্দনকানন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নন্দনকানন ফাইন আর্টস স্কুল। অবশ্য পরে আর্ট স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকে সুলতান নিজ দেশে অবহেলিত হয়েছেন বলেই কিছুটা মনঃকষ্ট নিয়ে আবার চলে গেলেন পাকিস্তানে। সেখানে শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের কাছে তাঁর যথেষ্ট সমাদর হলো। নিজের শিকড়কে ভুলে না গিয়ে তাঁর চিত্রচর্চায় এই সময় উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পশ্চিমা শিল্পের ছোঁয়াও যথেষ্ট লক্ষণীয়। পাকিস্তান শিল্পী প্রতিনিধিদলের সদস্য হওয়ায় এ সময় তিনি ইউরোপ ভ্রমণেরও সুযোগ পান। পশ্চিমা শিল্পের গড়ন, গঠন, শৈলী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করলেন, ভাবলেন এবং শিল্পের নির্যাস, রসবোধ আত্মস্থ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করলেন। এবং পুনরায় নিজ দেশে ফিরে এলেন বুকভরা আশা নিয়ে। কিন্তু দেশের শিল্পীসমাজ সুলতানকে উচ্চমার্গে গ্রহণ করল না—ফলে অনেকটা অভিমান করেই নীরবে একান্তে ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করলেন। এই পর্যায়ে জীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যবোধ সম্পূর্ণই পাল্টে গেল। শুরু হলো ঠিকানাবিহীন যাযাবর জীবন। এরই মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেন শিল্পচর্চায়। গেরুয়া রঙের পোশাক আর বাঁশিসমৃদ্ধ ঝোলা ব্যাগ তাঁর নতুন সঙ্গী। কোথাও বেশিদিন থাকতেন না। ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, দেখতেন আর শিল্পরসবোধ থেকে ছবি আঁকতেন। তাঁর ছবির বিষয়বস্তুও ছিল নিজের আশপাশ। মানুষকে তিনি অতি উচ্চমার্গীয় স্থানে আসন দিয়েছেন। সুলতান উপলব্ধি করতেন, মানুষ তার নিজ স্থানে, নিজ দায়িত্বে কতটা সচেতন। বাংলার কৃষক, ফসলের মাঠ, ক্ষেত, মাঝি, নদী, জাল, নৌকা, গাঁয়ের বধূ—প্রতিটি স্তরে ধাপে ধাপে গভীর যত্নের সঙ্গে চিত্র রচনা করে গেছেন। পেশিবহুল শক্তিশালী পুরুষরূপে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর কৃষক। বাংলার মা, বধূ, গৃহিণীদেরও এঁকেছেন বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী মনে করে। পরম মমতা আর লাবণ্য সেখানে উপস্থিত।

শিল্পী সুলতান রং-রেখার সমন্বয়ে শিল্পরসবোধে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন হাজারো শিল্পকর্ম। নিজের শিকড়কে তিনি খুব শক্ত হাতে বেঁধেছেন। মননে, চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পজগত্টাকে। বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে বাংলাদেশের চিত্রকলার অবস্থান দৃঢ় ও উচ্চমার্গীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। শিল্প নির্মাণকৌশল এবং পাশাপাশি অভিজ্ঞতা আর অবলোকন শিল্পী সুলতানের সৃষ্টির জন্ম। শিল্পী সুলতান নিজ গ্রামে কাদামাটির সোঁদা গন্ধে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ। জীবনবোধ আর জীবনচর্চাই তাঁর ছবির ভাষা। প্রথম বৃক্ষরোপণ, কৃষক, ধান মাড়াই, চর দখল ইত্যাদি সুলতানের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।

রঙের ব্যবহারে সুলতান ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। উজ্জ্বল রং অথচ মার্জিত। লাল, কমলা, হলুদ, বাদামি—সবই বড়ই সামঞ্জস্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্মতরভাবে তাঁর ছবিতে প্রতিটি তুলির আলতো আঁচড়। কালো রঙের ব্যবহারেও অনেক মুনিশয়ানা রয়েছে। কোথাও কোনো রং হঠাৎ করে বেরিয়ে আসেনি। শ্রেণিভেদের দ্বন্দ্ব ভুলে গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো যেন তাঁর খুব চেনা। ছোট ছোট নরম তুলির প্রলেপে পুরো দৃশ্যপর্ব বিশাল বিশাল চিত্রপর্বে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামীণ জীবনে পরিপূর্ণতায় প্রাচুর্য আর সুখ-শান্তি তাঁর ছবির ভেতরকার প্রকাশ। অর্থনৈতিক দৈন্যের মাঝেও যেন সুখ। কৃষককে তিনি সমাজের রূপকার হিসেবে দেখিয়েছেন। কৃষকের ধান বোনা, ক্ষেতে ফসল ফলানো, কিষানি আর গায়ের বধূরা একত্রে ধান মাড়াই, ধান ঘরে তোলা, আনন্দ—আজ উৎসব মুখরিত কিষান-কিষানির স্বপ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্রচর্চায়। ডিঙি নৌকায় শিশুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাঙালি বিভিন্ন উৎসব আর মেলার আনন্দে সাবলীলভাবে শিশু ঘুরছে, সহজ-সরল উপস্থাপনায় তাঁর ভাবনার জগেক আমরা খুব সহজেই বোধের জায়গায় আনতে পারি। বাঙালি জীবনের আসল শিকড়কে যেভাবে তিনি বুঝে উপলব্ধি করেছেন. সেভাবে বিশ্ব শিল্পদরবারে বাংলাকে চিনিয়েছেন। তাঁর শিল্পকর্মগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে সুলতানের শিল্পকর্ম নিয়ে বর্তমানে গবেষণারও দাবি রাখে। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পভাণ্ডারে সুলতান ও তাঁর শিল্পকর্ম আগামীতে আধুনিক থেকে আধুনিকতায় নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পভাণ্ডারে আজ তাই শিল্পী এস এম সুলতান এক বলিষ্ঠ অধ্যায়।

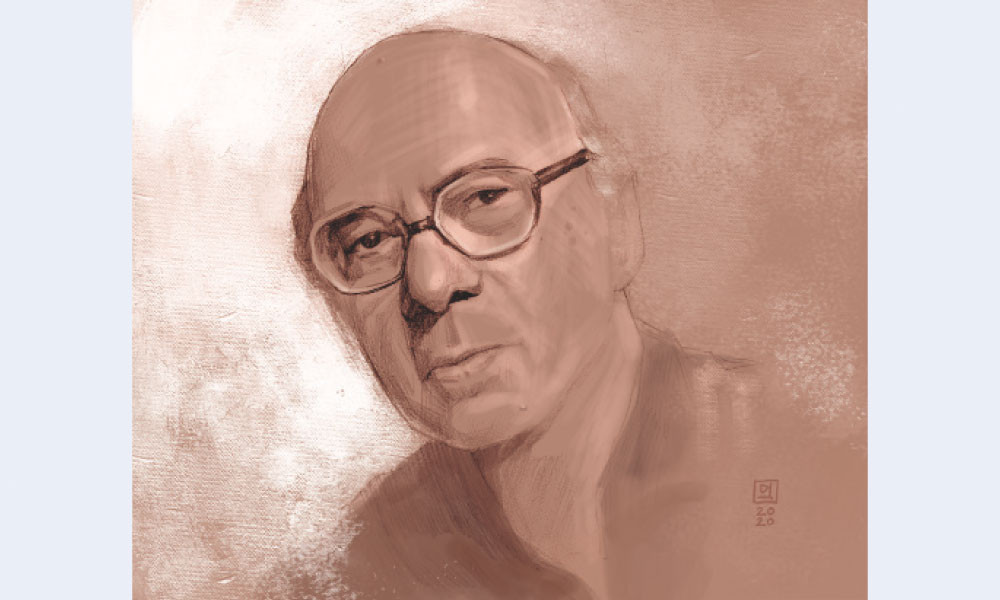

জন্মশতবর্ষে কথাশিল্পী রশীদ করীম

- মাওলা প্রিন্স

আমাদের ২০ কর্নেল বিশ্বাস রোডস্থ বাড়িতে সেকালে সাহিত্যের এক সরগরম আড্ডা ছিল। ফররুখ আহমদ, আবু রুশ্দ, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ উদীয়মান আধুনিক মুসলিম কবি ও কথাসাহিত্যিক এখানে বসেই কী লিখবেন, আধুনিক কালে কি এবং কেমনতর ভাষায় লেখা উচিত, তা নির্ণয় করতেন। তাঁদের আলাপ শুনতাম

চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতা এবং নির্মোহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির নিরন্তর প্রগতিশীলতায় রশীদ করীমের প্রাতিস্বিকতা। ভাসা ভাসা জ্ঞান কিংবা কল্পনাপ্রসূত সময়, সমাজ ও চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি শিল্প বিনির্মাণ করেননি।

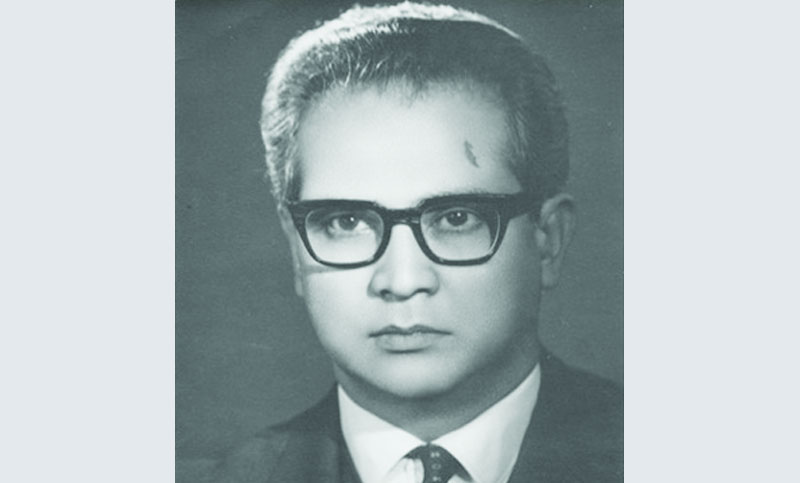

রশীদ করীমের জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯২৫ সালে কলকাতায়। পুরো নাম রশীদ করীম গোলাম মুরশেদ। বাবা মৌলবী আবদুল করীম পেশায় ছিলেন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মা সৈয়দা আমাতুজ জোহরা ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম চারজন ছাত্রীর একজন।

ছাত্রজীবনে রশীদ করীম পূর্বসূরিদের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হতে পারেননি। চাকরিজীবনে বোধ করি সেই মেঘাচ্ছন্নতা কেটে যায় ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক তেল কম্পানি ক্যালটেক্সে যোগদান ও উত্তরোত্তর প্রমোশনের মাধ্যমে।

১৯৬১ সালে বাংলাদেশের উপন্যাসশিল্পে রশীদ করীমের আবির্ভাব হলেও ১৯৪১-৪২ সালে সওগাত পত্রিকায় ছোটগল্প ‘আয়েশা’র মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তবে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালে স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য তিনি প্রথম গল্প লিখেছিলেন ১৯৩৯ সালে। ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি অনেক গল্প লেখেন, যা পত্রস্থ হয় সওগাতসহ মোহাম্মদী, মিল্লাত, নবযুগ, পূর্বাশা প্রভৃতি কাগজে। ছোটগল্প লিখে তিনি বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব আর সঞ্চয় ভট্টাচার্যের মতো প্রথম সারির লেখকদের দৃষ্টি কেড়ে নেন। কিন্তু ১৯৪৬-এ এসে তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের মৌখিক সমালোচনায় লেখালেখি ছেড়ে দেন : “‘একটি মেয়ের আত্মকাহিনী’ গল্পটি যেন দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়ে ফেলেছিলাম, আবু সয়ীদ আইয়ুবেরও পছন্দ হয়েছিল। তারপর আইয়ুবকে আরো কিছু গল্প পড়তে দিলাম; তিনি বললেন, ‘তোমার গল্প পড়ে আমি আশান্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন যে সব লিখছো তা কিছু হচ্ছে না। এসব এনে আমাকে আর বিরক্ত করো না।’ ততোদিন ১৯৪৫ সাল হয়ে গেছে। তাঁর কথা শুনে আমার ভীষণ দুঃখ হলো, এতো দুঃখ হলো যে লেখাই ছেড়ে দিলাম। গল্প লেখা ছেড়ে দেয়ার পেছনে আর একটি কারণ ছিল। আমি যে বাল্যসখীর কথা বলেছি, তার বিয়ে হয়ে গেল। ১৯৪৬ সাল থেকে আমি সবকিছুতেই মনোযোগ হারালাম।”

রশীদ করীমের সাহিত্যিক মানস গড়ে উঠেছিল তাঁদের কলকাতার পারিবারিক পরিমণ্ডলে, যা ফুটে ওঠে তাঁর আত্মজীবনীতে : “আমাদের ২০ কর্নেল বিশ্বাস রোডস্থ বাড়িতে সেকালে সাহিত্যের এক সরগরম আড্ডা ছিল। ফররুখ আহমদ, আবু রুশ্দ, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ উদীয়মান আধুনিক মুসলিম কবি ও কথাসাহিত্যিক এখানে বসেই কী লিখবেন, আধুনিক কালে কি এবং কেমনতর ভাষায় লেখা উচিত তা নির্ণয় করতেন।...আমি এদের মধ্যে বয়সে সকলের ছোট এবং আমি সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি করতাম। ব্যাক বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকতাম। তাদের আলাপ শুনতাম।” এভাবে কলকাতাজীবনেই রশীদ করীমের সন্দর্শন ঘটে সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ প্রতিভাধর শব্দশিল্পীর সঙ্গে। পরবর্তীকালে ঢাকার তাঁর ক্যালটেক্স অফিসের কামরায়ও তিনি গড়ে তোলেন এক সাহিত্য আড্ডা, যার সভ্য ছিলেন শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, আবুল হোসেন ও আহসান আহমেদ আশকরা। রশীদ করীমের ভাষ্য : “একবার কি দু’বার সৈয়দ মুজতবা আলীও উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের আড্ডার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। রাজনীতি বলে কোনো জিনিস আছে—সেটা যেন আমাদের গোচরেই ছিল না।” সেই কামরায় কলকাতার লেখক বন্ধুপ্রতিম সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, শিবনারায়ণ রায়ও এসেছিলেন কখনো কখনো।

রশীদ করীম ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন শরত্ভক্ত। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর চেতনা প্রসারিত হয়। পাশাপাশি কলেজজীবন থেকেই তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে রুশ, ফারসি, জার্মান ও আমেরিকান সাহিত্য : “রুশ সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে দস্তয়েভস্কি ও তলস্তয়ের লেখা পড়তে ভালো লাগত। ইংরেজি সাহিত্যের সকল ঔপন্যাসিকের লেখা পড়েছি। ড্যাফো, ফিল্ডিং, টমাস হার্ডি, জেন অস্টেন—এঁদের লেখা পড়তে ভালো লাগত। ফরাসি ফ্লবেয়ার, ভিক্টর হুগো, বালজাক, রোমাঁ রলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, আঁদ্রে মারোয়া, আলবের কাম্যু, জ্য পল সার্ত্রে— এঁদের লেখা পড়েছি। প্রধান প্রধান জার্মান লেখকের লেখা পড়েছি। কাফকার তো সবগুলো লেখাই পড়া হয়ে গেছে।” বিশ্বসাহিত্যে আকৃষ্ট ও নাগরিক জীবনে বর্ধিত হওয়ায় রশীদ করীমের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের রেখাপাত ঘটেনি। বাবার কর্মস্থলসূত্রে শৈশবের কিছু সময় যথাক্রমে লালমনিরহাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুষ্টিয়ায় কেটেছে। চাকরিসূত্রে রাজশাহী, নাটোর, খুলনা, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে তাঁকে থাকতে হয়েছে। কখনো বা যেতে হয়েছে বম্বে ও করাচি। পারিবারিক বন্ধনে কিংবা আফিসিক কারণে অথবা পর্যটক হিসেবে যেতে হয়েছে চট্টগ্রাম, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ব্রিটেনে। কলকাতা আর ঢাকা শহর প্রাধান্য পেলেও দেশীয় জেলা শহরগুলোসহ দু-একটি উপন্যাসের দু-একটি দৃশ্যে করাচি ও নিউইয়র্ক রশীদ করীমের উপন্যাসে নির্ধারিত হয়েছে ভৌগোলিক সীমানা ও পটভূমি হিসেবে। অন্যদিকে তিরিশ-চল্লিশের দশক থেকে সত্তর-আশির দশক পর্যন্ত বন্দি হয়েছে তাঁর উপন্যাসের সাময়িক প্রেক্ষাপটে।

১৯৪৬ সালে রশীদ করীম লেখালেখি ছেড়ে দেন। ১৯৬১ সালে তিনি ‘উত্তম পুরুষ’ উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে আবার ফিরে আসেন। ১৯৬৩ সালে ‘প্রসন্ন পাষাণ’ লিখে তিনি পুনরায় আড়াল হন। এর কারণ হিসেবে অবশ্য তিনি এবার দায়ী করলেন ক্যালটেক্সকে : “‘প্রসন্ন পাষাণ’ পাকিস্তান আমলে লেখা। ‘উত্তম পুরুষ’ও তা-ই। তখন আমার স্বাধীনভাবে লেখার বাধা ছিল ক্যালটেক্স। ক্যালটেক্স পাকিস্তানবিরোধী কোনো লেখা কর্মচারীদের কাছে থেকে আশা করত না। কারণ তাদেরকে পাকিস্তানে থেকেই ব্যবসা করতে হতো। ‘উত্তম পুরুষ’ ও ‘প্রসন্ন পাষাণ’ পাকিস্তান আমলে লেখা, এই দুটি বই আমি লিখি কলকাতার পটভূমিতে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের পরিবেশে।” ক্যালটেক্সেই চাকরিকালে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সামরিক শাসন বিরোধী মুক্তিযুদ্ধঘনিষ্ঠ বিখ্যাত উপন্যাস ‘আমার যত গ্লানি’। এটা কিভাবে সম্ভব হলো কিংবা ক্যালটেক্স এ সময় কিছু বলল না কেন—এর উত্তর মেলে স্বয়ং রশীদ করীমের মুখে: “বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমার আগেকার বাধা চলে গেল। লিখলাম ‘আমার যত গ্লানি’। ক্যালটেক্স হলেও তাদেরকে বাংলাদেশকে স্বীকার করতেই হলো। কারণ তখন তারা বাংলাদেশেই ব্যবসা করবে। প্রথম দুটি উপন্যাস সহজভাবেই লিখেছি কলকাতার পটভূমিতে, কিন্তু পুরোপুরি সৎ থাকতে পারিনি। ‘আমার যত গ্লানি’ থেকে যা কিছুই লিখেছি, নিঃসংকোচে লিখেছি, মনের মধ্যে কোনো রকম বাধা আসেনি।” অতঃপর রশীদ করীম লিখে যান আরো ৯টি উপন্যাস : ‘প্রেম একটি লাল গোলাপ’, ‘সাধারণ লোকের কাহিনী’, ‘একালের রূপকথা’, ‘শ্যামা’, ‘বড়ই নিঃসঙ্গ’, ‘মায়ের কাছে যাচ্ছি’, ‘চিনি না’, ‘পদতলে রক্ত’ ও ‘লাঞ্চ বক্স’। ‘প্রথম প্রেম’ তাঁর একমাত্র সংকলিত ছোটগল্পগ্রন্থ। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ : ‘আর এক দৃষ্টিকোণ’, ‘অতীত হয় নূতন পুনরায়’ এবং ‘মনের গহনে তোমার মুরতিখানি’। আত্মজীবনী লিখেছেন ‘জীবন মরণ’, যাকে তিনি বলেছেন সোয়ান সঙ্ বা মরাল সংগীত। তার পরও রশীদ করীম মূলত ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সর্বগ্রাহ্য।

সমকালীন স্বীকৃতি শিল্প-সাহিত্যে বড় কোনো বিষয় নয়। কেননা একজন বড় শিল্পী মানেই সমকালীন সময়, সমাজ ও মানুষগুলোর চেয়ে অনেক বেশি স্বতন্ত্র, অগ্রগামী। পাঠক-সমালোচকদের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসার পাশাপাশি রশীদ করীম লাভ করেছেন আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, জনকণ্ঠ গুণীজন সম্মাননা এবং কাজী মাহবুবউল্লাহ-জেবুন্নেছা ট্রাস্ট পুরস্কার, যা তাঁর কর্মপ্রেরণাকে করেছিল তরান্বিত; সেই সঙ্গে সেইসব পুরস্কার ও পুরস্কারদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করেছে পরিচিত, গৌরবান্বিত।