বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখন বিদ্যুতের গড় উত্পাদন খরচ পড়ছে ১২ টাকার মতো, আর সাত টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। চলতি বছর বিদ্যুতে ৪৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে তা সমন্বয় করা হবে। কম ব্যবহারকারী গ্রাহকের বিদ্যুতের দাম কম বাড়বে, আর ওপরের দিকে বেশি বাড়বে।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছে ডলারের দর বেড়ে যাওয়ায়। জ্বালানি তেল ও এলএনজি এবং কয়লার আন্তর্জাতিক বাজারদর ক্ষেত্রবিশেষে একই থাকলেও আগের চেয়ে ডলারপ্রতি ৪০ টাকার বেশি খরচ হচ্ছে। এখানেই বিশাল গ্যাপ তৈরি হয়েছে। ডলারের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য কাজ করছি।’

জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘জ্বালানি তেলের দাম আধুনিক প্রাইসিংয়ে যাচ্ছি। ইনডেক্স ও ফর্মুলা করা হয়েছে, প্রতি মাসে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় হবে, প্রতিবেশী দেশ প্রতিদিন সমন্বয় করে। সেখানে অতিরিক্ত বেড়ে গেলে সরকার অন্যভাবে সহায়তা করে।’

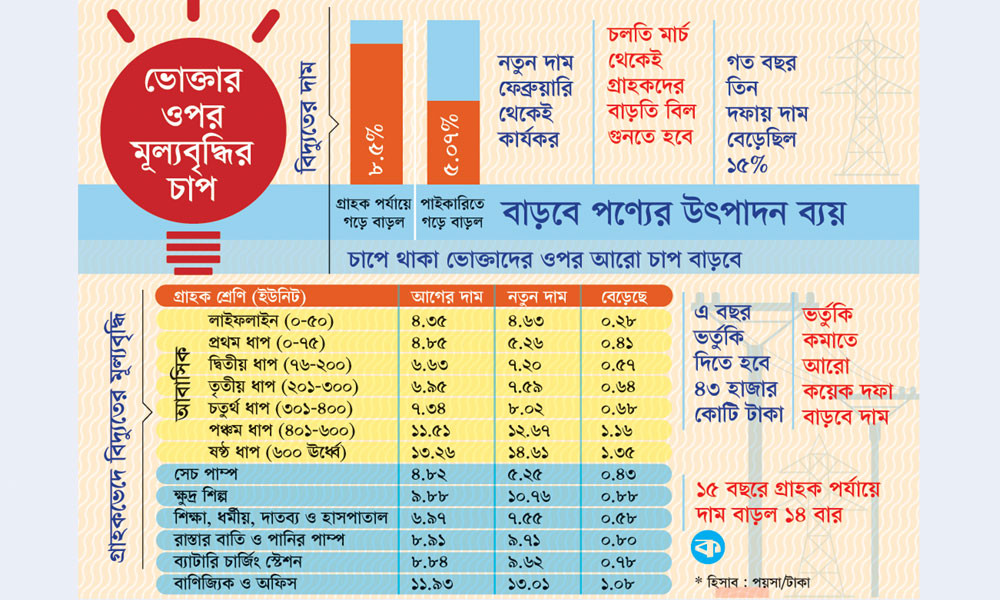

নিম্ন আয়ের মানুষকে সুলভমূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা দিতে সরকার ‘লাইফ লাইন গ্রাহক’ নামকরণ করেন। বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ প্রথায় প্রথম ৫০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের লাইফ লাইন গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত ১৪ বছরে লাইফ লাইন গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে।

২০১০ সালের ১ মার্চ লাইফ লাইন গ্রাহকরা প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দুই টাকা ৫০ পয়সা করে দিতেন। তবে ২০২৪ সালের মার্চে এসে প্রতি ইউনিট চার টাকা ৬৩ পয়সা করা হয়েছে। বিদ্যুতের বাড়তি এই বিলের কারণে মাস শেষে তাদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহে দুর্ভোগে আছে সাধারণ মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি তাদের জীবন সংগ্রামকে আরো কঠিনতর করে তুলবে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রভাব সাময়িকভাবে হলেও জনসাধারণের ওপর পড়বে। সরকার ভর্তুকি থেকে সরে আসছে। ভর্তুকি থেকে সরে না এলেও মূল্যস্ফীতি হতো। কারণ ভর্তুকির অর্থ সরকারকে টাকা ছাপিয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে। ফলে সরকার দাম বাড়াক বা কমাক প্রভাব সমানই।

তিনি বলেন, এখন দেখা দরকার দাম কেন বাড়ছে। দাম বাড়ছে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল না থাকার কারণে। ডলার রেট ধরে রাখা যাচ্ছে না। আমদানি খরচ বাড়ছে। অন্যদিকে পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেম কস্ট ইফেকটিভ নয়। এ ক্ষেত্রে উত্পাদকদের অনেক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পাওয়ার পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্টগুলোতে স্বচ্ছতার ও প্রতিযোগিতার ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে ডমেস্টিক গ্যাস উত্তোলনের চেয়ে আমদানিতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি। এর সমাধানও দীর্ঘমেয়াদি। স্বল্প মেয়াদে এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে বের হতে এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীল রাখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি পাওয়ার পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্ট রিনেগোশিয়েট করার উদ্যোগ নিতে হবে।

বিদ্যুতের নতুন দর অনুযায়ী, লাইফ লাইন (৫০ ইউনিটের কম ব্যবহারকারী) গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম সর্বশেষ মূল্যবৃদ্ধির সময় দাম বাড়িয়ে ৪.৩৫ টাকা করা হয়েছিল। এবার ইউনিটপ্রতি ২৮ পয়সা বাড়িয়ে ৪.৬৩ টাকা করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ৭৫ ইউনিট ব্যবহারকারীর বিদ্যমান দর ৪.৮৫ টাকা থেকে ৪১ পয়সা বাড়িয়ে ৫.২৬ টাকা, দ্বিতীয় ধাপে ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যমান দর ৬.৬৩ টাকা থেকে ৫৭ পয়সা বাড়িয়ে ৭.২০ টাকা, ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যমান দর ৬.৯৫ টাকা থেকে ৬৪ পয়সা বাড়িয়ে ৭.৫৯ টাকা, ৩০১ থেকে ৪০০ ইউনিটের বিদ্যমান দর ৭.৩৪ টাকা থেকে ৬৮ পয়সা বাড়িয়ে ৮.০২ টাকা, ৪০১ থেকে ৬০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যমান দর ১১.৫১ টাকা থেকে এক টাকা ১৬ পয়সা বাড়িয়ে ১২.৬৭ টাকা এবং সর্বশেষ ধাপ ৬০০ ইউনিটের ঊর্ধ্বে ব্যবহারকারীদের বিদ্যমান দর ১৩.২৬ টাকা থেকে এক টাকা ৩৫ পয়সা বাড়িয়ে ১৪.৬১ টাকা করা হয়েছে।

এদিকে সেচ পাম্পে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম চার টাকা ৮২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা ২৫ পয়সা করা হয়েছে। নিম্নচাপে (২৩০ বা ৪০০ ভোল্ট) বাণিজ্যিক ও অফিসে গড় দাম ১১ টাকা ৯৩ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১৩ টাকা ১ পয়সা করা হয়েছে। মধ্যম চাপের (১১ কিলো ভোল্ট) ক্ষেত্রে এটি করা হয়েছে গড়ে ১১ টাকা ৬৩ পয়সা। উচ্চচাপে (৩৩ কিলো ভোল্ট) শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট গড়ে ৯ টাকা ৯০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা করা হয়েছে। আর অতি উচ্চচাপে (১৩২ ও ২৩০ কিলো ভোল্ট) ৯ টাকা ৬৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা ৬৬ পয়সা করা হয়েছে। ভারী শিল্প-কারখানা মূলত এই শ্রেণির গ্রাহক। এ ছাড়া শিক্ষা, ধর্মীয়, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম ছয় টাকা ৯৭ পয়সা থেকে বাড়িয়ে সাত টাকা ৫৫ পয়সা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত দেড় দশকে পাইকারি পর্যায়ে ১৩ বার ও ভোক্তা পর্যায়ে ১৪ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। আগে গণশুনানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করার একক ক্ষমতা ছিল জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি)। সেখানে দাম বৃদ্ধির পক্ষে-বিপক্ষে নানা রকম যুক্তিতর্ক হতো। ফলে ইচ্ছামতো দাম বৃদ্ধির সুযোগ ছিল তুলনামূলক কম। কিন্তু গত বছর থেকে সরকার নির্বাহী আদেশে দাম বৃদ্ধির জন্য আইন করে। এরপর গণশুনানি ছাড়াই গত বছর গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম তিন দফায় ১৫ শতাংশ এবং গ্যাসের দাম সর্বোচ্চ ১৭৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

সরকারি-বেসরকারি সব বিদ্যুেকন্দ্র থেকে চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত দামে বিদ্যুৎ কিনে নেয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)। এরপর তারা উত্পাদন খরচের চেয়ে কিছুটা কমে সরকার নির্ধারিত পাইকারি দামে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার কাছে বিক্রি করে। ঘাটতি মেটাতে বিপিডিবি সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি নেয়। তবে বিতরণ সংস্থাগুলো কোনো ভর্তুকি পায় না। তারা খুচরা দামে ভোক্তার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে মুনাফা করছে। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) বিপিডিবি লোকসান করেছে ৪৩ হাজার ৫৩৯ কোটি টাকা। এই ক্ষতির দায় কাটাতে ৩৯ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করেছে সরকার।

আইএমএফের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের শর্ত হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পুরোপুরি ভর্তুকিমুক্ত করতে হবে। সরকারও এই ভর্তুকি থেকে বেরিয়ে আসতে দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে বলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

এদিকে মার্চ মাস থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। এতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে দেশের বাজারেও বাড়বে, আবার কমলে দেশের বাজারেও কমবে।