মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে এবং সম্মুখযুদ্ধে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে, এই সত্য নিঃসন্দেহে সবাই জানে। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা জানাতে আমরা শহীদের সংখ্যা গুনি। যুদ্ধ মানেই হত্যার উৎসব। কিন্তু যুদ্ধের খুনাখুনির বাইরেও মুক্তিযুদ্ধে নানা রকমের হত্যার আয়োজন ছিল, যা কেবল তাৎক্ষণিক হত্যাকাণ্ড নয়, বরং তার পেছনে হত্যাকারীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল।

প্রজন্ম বয়ে বেড়ায় দুঃসহ স্মৃতি

- আফসানা বেগম

অন্যান্য

যুদ্ধে শহীদ একজন মানুষের পরিবার দীর্ঘদিন ভোগান্তির মধ্যে থাকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম হত্যার দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়ায়। কিন্তু বুদ্ধিজীবী হত্যা বা যুদ্ধে নারীকে ধর্ষণের অন্য মাত্রা আছে, যদিও যুদ্ধের ক্ষতির খতিয়ান টানার সময়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যার আগে বুদ্ধিজীবী হত্যা বা নারী ধর্ষণের কথা আসে না। যুুদ্ধের জন্য বিচার চাইবার সময়ে কিংবা ক্ষমা দাবি করার সময়েও বুদ্ধিজীবী হত্যা বা নারী ধর্ষণের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় না।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে ঠিক কতসংখ্যক বুদ্ধিজীবী হত্যা ও নারী ধর্ষণ হয়েছে তার সঠিক হিসাব পরবর্তী ৫১ বছরেও জানা যায়নি। নারী ধর্ষণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে নিজেদের বংশধরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যায়। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে একটি দেশের সবচেয়ে নীতিবান শিক্ষক, নামকরা ডাক্তার, ঝানু উকিল, ডাকসাইটে ব্যবসায়ী, নিবেদিত কবি-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকার, তীক্ষ মেধার প্রকৌশলী, সম্ভাবনাময় গবেষক হত্যা করলে জাতি ক্রমেই মেধাশূন্যতায় ভোগে।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরিচ্ছন্ন শরীরে তাই নারী ধর্ষণ ও বুদ্ধিজীবী হত্যার অমোচনীয় দাগ লেগে আছে। ধর্ষণ নারীর জন্য এক প্রকার পঙ্গুত্ব। যুদ্ধের পর পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা যখন শরীরের কোনো অঙ্গ হারিয়ে ফিরে এসেছেন, সমাজ তাঁকে মাথায় তুলে সম্মান দেখিয়েছে। নারীও তাঁর একটি অঙ্গ, প্রধানত তাঁর জরায়ুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন ধর্ষণের মাধ্যমে। মানসিকভাবে বিমূঢ় তো বটেই, শারীরিকভাবে সে-ও একরকমের পঙ্গু, কিন্তু সম্মান তো দূরের কথা, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সমাজের মধ্য থেকেই সমাজ থেকে সে পালিয়ে বেড়িয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টিও তেমন দিকেই মোড় নিয়েছিল যুদ্ধের কিছুদিন পরই।

পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম ধর্ষণ ও হত্যার রূপরেখা এবং কার্যকরভাবে তা সমাধা হতে দেখার পরও বিশ্ববাসীর কাছে সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। এই দায় বাংলাদেশের লেখক-গবেষক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পদচারণে আপাতবিপক্ষে অবস্থান করে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনেনি। বিশ্ববাসী অপরাধের গুরুত্বও বুঝতে পারেনি। বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়নকারী ও হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া এবং পুনরায় নিজস্ব জীবনে ফিরে যাওয়ার পেছনে দায়ী বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই নেতা। বাংলাদেশের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে!

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর বিচারাধীন সব দালালকে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা আসে। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি চেয়েছিলেন সে বছর স্বাধীনতার তৃতীয় দিবস যেন তারা মুক্ত হয়ে সবার সঙ্গে মিলে উদযাপন করতে পারে। এর ফলে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীরা সমাজে মাথা উঁচু করে চলার ভরসা পায়। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান সরকার তাদের ব্যাবসায়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। তিনি নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতেন। এর পরও তাঁর আমলে বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জামায়াত নেতাকে তিনি মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে একাত্তর-পরবর্তী যতগুলো সরকার গঠিত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই রাজাকার পৃষ্ঠপোষকতার দায়ে কমবেশি অভিযুক্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশে বেদি বা স্মৃতিসৌধ যেমন হয়েছে, যুদ্ধাপরাধীর তালিকাও হয়েছে। তাদের জন্য বিধান করা হয়েছে কঠোর শাস্তি। যেমন—বছরের পর বছর ধরে নািস অপরাধীদের খুঁজে খুঁজে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সেখানে যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ে বাড়ির ভেতরে ও ময়দানে অবস্থানকারী প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো ছোট যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। একেকজন তার নিজস্ব গণ্ডিতে নিজের কাজের ছাপ রেখেছে। সেখানে দালাল ছিল অল্পসংখ্যক মানুষ। তাই মুক্তিযোদ্ধার যে তালিকা আজও সম্পন্ন হয়নি তার প্রয়োজনীয়তার চেয়ে দালালের তালিকা করা যেমন সহজ, প্রয়োজনীয়তাও বেশি। নানা রকমের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সে তালিকা আজও সম্পন্ন হয়নি।

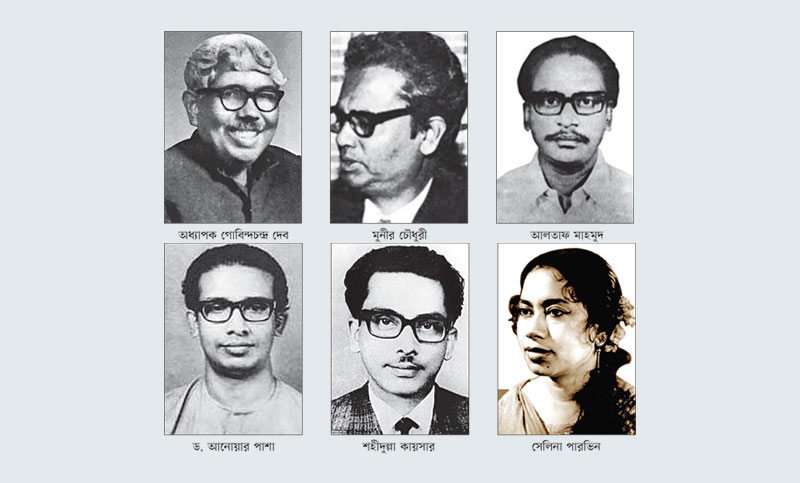

বুদ্ধিজীবীরা একাত্তরের অনিশ্চিত সময় এবং তার আগেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পাকিস্তানের দুঃশাসনের সময়ে তাঁরাই ছিলেন আমাদের বিবেকের কণ্ঠস্বর। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকে বিজয়ের আগমুহূর্ত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রাশীদুল হাসান, ড. আবুল খায়ের, ড. আনোয়ার পাশা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, নিজামুদ্দীন আহমদ, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. আলীম চৌধুরী, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সেলিনা পারভিন প্রমুখ।

জাতির জন্য আরো বেশি পরিতাপের বিষয় যে বিজয় অর্জিত হওয়ার পরও বুদ্ধিজীবী নিধন বন্ধ হয়নি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান একটি ফোনকল পান। তাঁকে বলা হয় তাঁর ভাই শহীদুল্লা কায়সার মিরপুরে বন্দি আছেন, তিনি গেলে ভাই ছাড়া পাবেন। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে বুদ্ধিজীবী নিধনের অংশ হিসেবে লেখক-সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই ফোনকল পেয়ে জহির রায়হান নিখোঁজ ভাইকে ফিরে পাওয়ার আশায় মিরপুরে যান। তারপর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। জাতির জন্য দুঃখজনক যে বিজয়ের পরও দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রকার মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশার শিকার হন। জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ‘স্টপ জেনোসাইড’ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি সৃষ্টি করেন, যা বাংলাদেশের গণহত্যার স্বরূপ বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করে। চলচ্চিত্রটির প্রতিটি মুহূর্তে মিশে আছে জাতির অসীম ত্যাগের ইতিহাস।

রাজনীতির পালাবদলের ধারায় আজ বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং বিজয় অর্জন অতীতের ঘটনা। বিজয়ের পথে বহু পরিবার ও জাতিকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। গত ৫১ বছরে গুটিকতক বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীর বিচার হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার অল্প কিছু নিদর্শন তৈরি করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু আজ এত বছর পরও শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের অর্থকষ্ট কিংবা নানা ভোগান্তির কথা যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশের সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন, জাতির সামনে বুদ্ধিজীবীদের চরম আত্মত্যাগের উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন না। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন মানুষের সমাজকে যখন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, তখন দেশের বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার না হলে একাত্তরে বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের মহিমা ম্লান হয়ে যায়।

সম্পর্কিত খবর

পিয়াস মজিদ

খুচরা আষাঢ়

আসকাল আজ

মেঘের মনের গায়ে

কেউ কাক

চুপচাপ।

ভিজে যেতে চেয়ে আমি

বহুকালের শুকনো সরোদ;

বাজনারা ঝরে গিয়ে

পাহাড়ের চুল চুইয়ে।

আকাশ বাজারের ব্যাগ হাতে ফিরবে ঘরে।

কেনাবেচার রিমঝিম শব্দে বধির মাটিতে

থেকে থেকে ঠিক তোমার মতো

প্রয়াত জ্বরেদের স্মৃতি মনে আসে!

।নাসির আহমেদ

পাঁচটি আঙুল

কিছুই বলোনি, শুধু রুপালি আঙুল, নখ-ছবি

পাঠিয়ে দিয়েছ এই লেখার সম্মানে। মুগ্ধ কবি!

অনামিকা থেকে কনিষ্ঠায় দ্যুতিময় রাঙা হাত

হঠাৎ জানাল যেন প্রথম দিনের সুপ্রভাত!

তীব্র, তীক্ষ এই মুগ্ধ মৌন অনুভব

কতটা প্রকাশযোগ্য! ভাষায় কতটা তাকে ধারণ সম্ভব!

বর্ষার বৃষ্টির মতো রুপালি সৌন্দর্যে রিমঝিম

সবুজ পাতায় জ্বলে পাঁচটি আঙুল। ব্যাখ্যাও সম্ভব নয় কবিতার থিম।

।

দিলারা মেসবাহ

পাথরে ফুটুক ফুল

তুমি সেই প্রত্নপাথর!

মরমি সান্নিধ্যের সাধন ভজন

‘সুপ্রভাত’ বলার সাধুবাদ, শেখোনি কস্মিন।

তুমি এক অচিন পাথর

দেখো আজ অনামিকায় ওপাল ঝলক

খোঁপায় তারার ফুল!

তুমি সেই অন্ধ পাথর।

দেখো আজ জোড়া চোখ বিহ্বল বিজন

অপার মায়ার বশে বেদনাবিধুর।

তুমি সেই নির্বোধ পাথর,

শুনলে না কলকণ্ঠ পাখির গোপন।

তুমি এক পাইথন শীতনিদ্রা স্বভাব

তুমি সেই প্রত্নপাথর।

খোলস খসাও—

দেখাও ফণার সার্কাস!

চেয়ে দেখো হাত দুটো বিজন ব্যাকুল

জেগে ওঠো, পাথরে ফোটাও ফুল।

প্রদর্শনী

গ্যালারি কায়ায় মাস্টার শিল্পীদের কাজ

- মোহাম্মদ আসাদ

গ্যালারি কায়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ২১ বছর ধরে। প্রতিনিয়ত উপহার দিচ্ছে বৈচিত্র্যময় শিল্পকলা প্রদর্শনীর। প্রায় আট দশকের দেশের শিল্পকলার সংগ্রহ নিয়ে এবারের প্রদর্শনী। দেশের চারুকলা শিক্ষার শুরুটা হয় ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হাত ধরে।

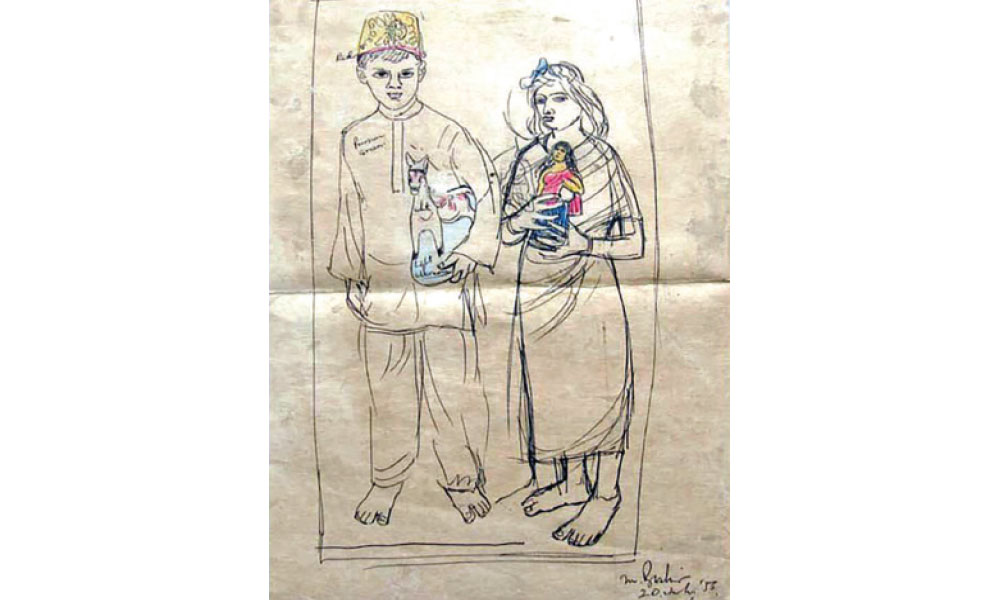

ঈদমেলা থেকে বাড়ি ফেরা। শিল্পী : মুর্তজা বশীর

আরো আছে সমরজিৎ রায়চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, হামিদুজ্জামান খান, আবদুস শাকুর শাহ, মাহমুদুল হক, আবুল বারক আলভী, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, চন্দ্র শেখর দে, মোস্তাফিজুল হক, রণজিৎ দাস, রতন মজুমদার, ফরিদা জামান, কনক চাঁপা চাকমা, শেখ আফজাল, আহমেদ শামসুদ্দোহা, শিশির ভট্টাচার্য্য, মোহাম্মদ ইকবাল, গৌতম চক্রবর্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের কাজ। প্রদর্শনীতে রয়েছে প্রতিশ্রতিশীল শিল্পীদের কাজও। গৌতম চক্রবর্তী গ্যালারিটির প্রতিষ্ঠাতা।

প্রদর্শনীতে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ মুর্তজা বশীরের ‘ঈদমেলা থেকে বাড়ি ফেরা’। ১৯৫৬ সালে তিনি এই ছবিটি এঁকেছেন ছাত্রজীবনে। রাজধানীর চকবাজারের ঈদমেলার ঐতিহ্য আছে।

কামরুল হাসানের প্রিন্ট দুটি দেখে ভালো লাগবে। কাইয়ুম চৌধুরীর একটি মিছিলের ছবি। ব্যানারে লেখা ‘নিপাত যাক’। কাজী আবদুল বাসেতের দুই বৃদ্ধার গল্প বলা। এই প্রদর্শনীতে একটি কাজ আছে মাহমুদুল হকের। মাহমুদুল হক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। তিনি জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০২২ সালে তিনি নীরবে চলে যান আমাদের ছেড়ে।

২১ বছরের গ্যালারি কায়া দেখাচ্ছে প্রায় আট দশকের শিল্পকলা ইতিহাস। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে শিল্পাচার্যের একটি কাজ থাকলে ষোলো কলা পূর্ণ হতো। আবার যা আছে তা-ও কম কিসের। প্রদর্শনী চলবে ১২ জুলাই পর্যন্ত।