জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ‘ভায়েরা আমার’ ডাক শুনে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে আমাদের গ্রামের নিরক্ষর চাষি চেংটু সাবেদের সাড়া দেওয়ার আবেগ এবং ধরনটাও ছিল চোখে পড়ার মতো। রেডিওতে নেতার খবর ও ভাষণ শুনে গ্রামবাসী যেটুকু বুঝত, তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝত মুজিবভক্ত সাবেদের আবেগময় বয়ান ও ভঙ্গি থেকে। চেংটুর দোভাষীর ভূমিকা পাড়া-পড়শিদের একই সঙ্গে হাস্যরসেরও জোগান দিত। ভায়েরা ডাক শুনলেই নাকি তার মনে হতো, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে বলে রক্তসম্পর্কের আপন বড় ভাই হাঁক দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত আত্মীয়-স্বজন

মঞ্জু সরকার

সত্তরের ভোটের সময় আমাদের কাছারিঘরের বেড়ায় টাঙানো নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহ্বান সংবলিত ছবিটা দেখিয়ে দিয়ে, নিজেও সে রকম ভঙ্গি করার চেষ্টা করত, বাঁশচেরা ক্যারক্যারে গলায় স্লোগান দিত—জয় বাংলা।

সামান্য জমিজিরেত নিয়ে চেংটু ক্ষুদ্রচাষিদের একজন, গাঁয়ের মাঝারি মাপের গেরস্ত। চাষাবাদ করার বংশানুক্রমিক পেশায় নিজের বিঘা দুয়েক জমি ও হালদ ছিল। খাটতে পারত দিন-রাত, চাষাবাদের কাজে খাটার জন্য মাউরিয়া ভাগ্নে মজিবরকেও বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল।

রাজনীতির দলবলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও চেংটুর অন্ধ মুজিবভক্তির উৎস খুঁজতে গিয়ে আমাদের পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটাকেই গুরুত্ব দিত অনেকে। চাষাবাদ করার জন্য যথেষ্ট জমি নেই বলে আমাদের কিছু জমি বর্গায় চাষ করত সে।

আমাকে শৈশব থেকেই আপন ভাইপোর মতো আদর-যত্ন করত লোকটা। তবে চাচা-ভাতিজার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর কারণে। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে আমি যেহেতু শহরে থেকে লেখাপড়া করি, বঙ্গবন্ধুর ঢাকার ৩২ নম্বরের বাড়িটি আটেচারে দেখা হয়, জনসভায় বহুবার দেখেছি তাঁকে, এমনকি কিছু ছাত্রনেতার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে হাত মেলানো ও কথাবার্তা বলারও সুযোগ হয়েছে একবার। ফলে পিতার চেয়ে আমাকেই হয়তো বঙ্গবন্ধুর নিকটজন ভাবত সে। ছুটিছাটায় বাড়িতে গেলেই ছুটে আসত আমার কাছে বঙ্গবন্ধু ও আন্দোলনের খবর শোনার জন্য।

চেংটু বঙ্গবন্ধুকে জনসভায় দূর থেকে একবারই দেখেছে মাত্র। ভোটের আগে আমাদের থানায়ও জনসভা করতে আধা ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন তিনি। চেংটু ক্ষেতের কাজ খান্তি দিয়ে আট মাইল পথ হেঁটে গিয়েছিল সেই জনসভায়। তারপর যা দেখেছে এবং স্বকর্ণে যা শুনেছে, ক্ষেতে হালচাষ কিংবা জমি নিড়ানোর সময় সহকর্মীদের কাছে তার বয়ান সবিস্তারে দিয়েছে সে।

পশ্চিমা খানসেনাদের চেয়েও উঁচালম্বা চেহারা, ইয়া বড় মোচ আর বজ্রকণ্ঠের ধমক খাইলে বনের বাঘও পালাইবে। ক্ষমতা পাইলে বঙ্গবন্ধু হামার জমির খাজনা নেবে না, গরিব কামলাকিষাণ মঙ্গায় উপাস খাটিয়া পাছা শুকাবে না, বাঙালির ছাওয়া যত খাটো আর মূর্খই হউক, পুলিশ-মিলিটারির চাকরি পাবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনিয়া মজিবর কয়, বড় হইলে মুইও পুলিশ হইম।

শুধু একটি জনসভা কি রেডিও শোনার অভিজ্ঞতায় চেংটুর মুজিবভক্তি যথেষ্ট খাদ্যখোরাক পেত না বলেই হয়তো আমার কাছে ঘুরে-ফিরে তাঁর গল্প শুনতে চাইত। নেতা যে পাইপটা টানে, সেটা দিয়া কি চেংটু দেশি হুঁকার মতো তামাক খায়? সাহেবদের মতো স্যুটকোট পরে না ক্যানে? কী খাইতে ভালোবাসে? দিনে-রাইতে যে বাংলা আর বাঙালির ভালো জপ করে, বাঙালির মুক্তি চাওয়ার অপরাধে বারবার জেলে যায়, সংসারটা তাঁর চলে কেমনে বাহে?

শুধু গল্প শুনিয়ে পার পাই না, চেংটু চাচা বায়না ধরে, আমার সঙ্গে ফরিদপুরে গোপালগঞ্জে তাঁর গ্রামের বাড়িও দেখতে যাবে একবার। শহরে যায়নি কখনো। আমার সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার বায়না ধরেনি সত্য; কিন্তু একবার অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসে। সেবার চেংটুর পগারে প্রচুর দেশি মাগুর ও কই মাছ হয়েছে। এক হাঁড়ি জিয়ল মাগুর ও কই মাছ আমাকে দেবে সে, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। জাংলার এক বড় লাউও দেবে। এই সামান্য উপহার তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বলতে হবে, তিস্তার পারে এক গরিব ছোট ভাই আছে তার, সময় পাইলে সেখানেও যেন জনসভা করতে যান তিনি।

শহরে অসহযোগ আন্দোলনে অচলাবস্থা চরম রূপ নিলে, অবস্থা আরো খারাপ হওয়ার ভয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলাম আমি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ রেডিওতে সরাসরি শুনতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল গাঁয়ের মুজিবভক্তরাও। পরদিন ৮ই মার্চে সকালে নেতার ভাষণ প্রচারের ঘোষণা শুনি। চেংটু সাবেদ গাঁয়ের অন্যান্য চাষির সঙ্গে তখন হালবলদ নিয়ে জমি চাষ দিচ্ছিল। আমার কাছে শেখের ভাষণ হওয়ার খবর শুনে হালবলদ জমিতে রেখেই ছুটে এসেছিল। তার হাঁকডাকে ভাষণ শোনার জন্য আমাদের বাড়ির খোলানে ভিড় তৈরি হয়েছিল। মাটিতে স্তব্ধতার চাদরে বসে ভাষণ শোনার সময় অনেকেই চেংটুর দিকে তাকিয়েছে, চেংটু হাঁ করে নেতার ভাষণ গিলছিল, চোখ-মুখের অভিব্যক্তিও ছিল অন্যদের নজর কাড়ার মতো। ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’ বলে নেতা ভাষণ শেষ করতেই চেংটু হাত উঁচিয়ে ঘোষণা করেছিল, ‘এইবার শুরু হইলো আসল লড়াই। এই বজ্রহুঙ্কার শুনি এইহিয়া ভোটাকুত্তা গদি ছাড়ি না পালায় যদি, হামরা লাঠির ডাঙে পশ্চিমা মিলিটারিকে ক্যান্টনমেন্ট থাকি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠায় দেমো।’ রেডিওতে একবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দুর্বোধ্য ভাষণ শুনে, তাকে ভোটাকুত্তা তথা ভুটানি কুকুর নাম দিয়েছিল সে, ঘেউঘেউ করে সেই ভাষণও নকল করে লোক হাসিয়েছিল।

২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে বঙ্গবন্ধুর বন্দি হওয়ার খবরটি আমি নিশ্চিত করার পরও চেংটু সাবেদ বিশ্বাস করেনি। পাল্টা যুক্তি দিয়েছে, রেডিও সেন্টার দখল করে ভোটাকুত্তার দল নিশ্চয়ই ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে। কারণ সবাইকে যুদ্ধ করার হুকুম দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা দিয়ে আবার জেলে যাবে, এমন বোকা বঙ্গবন্ধু? নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্য কোনো বাড়িতে লুকিয়েছে। বাঙালির সব বাড়ি এখন তাঁর নিজের ঘর। তাঁর হুকুমেই বাঙালি সৈন্যরা যুদ্ধ শুরু করেছে।

শহরের রাস্তায় শত্রুবাহিনী অস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেড়ায়, কারফিউ দিয়ে বাঙালি দেখলেই গুলি করে, মৃত্যুভয়ে শহর থেকে গ্রামের দিকে ছুটে আসছে মানুষ। এ সময় চেংটুই প্রথম আমার এবং বাবার কাছেও প্রস্তাব দেয়, ‘গ্রামবাসী সবাই দলে দলে লাঠি-সড়কি নিয়া চলেন, হামরাও ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করি। লাঠি ছাড়াও হাতে থাকবে এক মণ মরিচের গুঁড়া। কুত্তা মিলিটারি দেখলেই গাছে উঠে মরিচের গুঁড়া বাতাসে ছিটায় দেব। চোখে মরিচের গুঁড়া লাগলে যখন কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া করবে পশ্চিমা খানসেনারা, তখনই দমাদম সাপমারা লাঠির ডাং।’

স্বাধীন বাংলা বেতারে যে মুজিবের ভাষণের টেপরেকর্ড বাজে, এই সহজ সত্য বোঝানোর চেষ্টায় তর্ক করে সরলপ্রাণ গ্রামবাসীর মনোবল কমাতে চাইনি আমি। স্বাধীন বাংলা বেতারে মুক্তিযুদ্ধের আসল খবর ও বজ্রকণ্ঠ শুনতে আমাদের বাড়িতে আবার ভিড় বাড়তে থাকে। ভারতে পালানো শরণার্থী যুবকদের অস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার খবর শুনে গাঁয়ের বেকার ছাত্র-যুবকদের কেউ কেউ আগ্রহী হয়। এ রকম কয়েকটি আগ্রহী ছেলেকে নিয়ে আমিও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাব শুনে চেংটু চাচাও বেশ খুশি। হালগেরস্তির কাজ ফেলে তার পক্ষে যুদ্ধ যাওয়া সম্ভব নয় বলে কিশোর ভাগ্নে মজিবরকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। বঙ্গবন্ধুর দোহাই দিয়ে বলে, ‘নেতা কয় নাই, যার যা অস্ত্র আছে তাই দিয়া শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। মজিবরই মোর বড় অস্ত্র বাবা।’

মায়ের মৃত্যুর পর মজিবর মামার বাসায় থেকে মানুষ হচ্ছিল। স্কুলে যায় না, মামার সঙ্গে ক্ষেতের সব কাজই করে। কাজের অবসরে মামার সঙ্গে হুঁকাও টানে। বয়স বড়জোর ১২-১৩। মামা তাকে ক্ষেতের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধে পাঠাতে চাইলে উৎসাহী হয়ে ওঠে মজিবরও। চাষাড়ি কাজেও সে মামার মতো দড় নয় বটে, কিন্তু জয় বাংলা আওয়াজ মামার চেয়েও জোরে হাঁকতে পারে। সে জানায়, ‘বাড়িতে বসিয়া মামার ক্যারক্যারি গলার ভাষণ শোনার চাইতে জয় বাংলার যুদ্ধ করাই ভালো।’ ট্রেনিং পেলে সে-ও রাইফেল চালাতে পারবে অবশ্যই। আর মুক্তিফৌজ কয়েকটা খানসেনাকে মেরে, ‘এক শয়তানের কল্লাটা মামাকেও আনি দেখাইম মুই।’

বঙ্গবন্ধুকে একবার সামনাসামনি ভক্তি নিবেদনের জন্য চেংটু চাচার ছেলেমানুষি বহু আবদারকে গুরুত্ব দিইনি; কিন্তু তার কিশোর ভাগ্নেকে যাত্রাসঙ্গী করে নিই। রওনা দেওয়ার রাতে চেংটু চাচা আমাদের নদীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ছেলেমানুষ মজিবরকে দেখে-শুনে রাখার অনুরোধ জানায় বয়োজ্যেষ্ঠ চারজনকেই। বিদায়ের আগে আমার হাত চেপে ধরে বলে, ‘ইন্ডিয়া যায়া যদি তাঁর সাইক্ষাৎ পান বাবাজি, হামার মজিবরকেও চেনায় দিয়া তার মামুর কথাও কন তাকে। দেশ স্বাধীন হইলে মুক্তিফৌজ ভাইগ্নাটাকে যেন পুলিশের চাকরি দেয়, পুলিশ হওয়ার খুব শখ চ্যাংড়াটার।’

চেনা তিস্তা পেরিয়ে আমরা অন্ধকারে ঢাকা পথ ভেঙেছি সারা রাত। বালাবাড়ি-চিলমারী থেকে আবার ব্রহ্মপুত্রে ভেসে মাইনকার চর বর্ডার ছিল লক্ষ্য। কিন্তু বালাবাড়িতে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে এবং গোলাগুলি হচ্ছে শুনে ভোররাতে রুট বদলাই আমরা। পরদিন দীর্ঘ ঘুরপথ হেঁটে, রেললাইন এবং ধরলা নদী পেরিয়ে, ফুলবাড়ী বর্ডার পেরিয়ে অবশেষে ইন্ডিয়ায়। বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানি টাকা বদলে আমি বেশ কিছু ইন্ডিয়ান রুপি হাতে পেয়েছিলাম। ইন্ডিয়ান হোটেলে বসিয়ে ভরপেট খাওয়াই সবাইকে। খোঁজখবর নিয়ে কোচবিহার সাহেবগঞ্জ যুবশিবিরে দলের সবাইকে ভর্তি করিয়ে দিই। বাবা তার দলের কয়েকজন জেলা পর্যায়ের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দিয়েছিল। জরুরি দায়িত্ব পালনের কথা বলে দলের সঙ্গে আপাতত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু আমি থাকব না শুনে মজিবর বুঝি কেঁদেই ফেলবে, ‘ও ভাই, তোমরা হামাকে ছাড়িয়া যান কোণ্ঠে?’ তাকে সান্ত্বনা দিই, জয় বাংলা অফিসে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি আসব আবার। বিদায়ের আগে মজিবরকে আড়ালে নিয়ে ইন্ডিয়ান দুটি টাকাও তার হাতে গুঁজে দিয়েছি।

দুই.

১৬ই ডিসেম্বরের পর বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা একে একে সবাই গ্রামে ফিরে এসেছে। এলাকার যে হিন্দু পরিবারগুলো শরণার্থী হয়েছিল, তারাও একে একে সবাই ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু শেখের মামুর ভাগ্নে জয় বাংলা মজিবর ফিরে আসেনি আর। যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুবাহিনীর হাতে গুলি খেয়ে মরলেও শহীদের তালিকায় নাম উঠত, কিন্তু ট্রেনিং নিয়ে বড় মুক্তিফৌজও হতে পারেনি সে। ক্যাম্পেই যথারীতি চোখ ওঠা ও আমাশয় রোগে ভোগার পর ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। শেষ দিকে হাসপাতালেও ভর্তি করানো হয়েছিল তাকে। কিন্তু আল্লাহ যার মরণ লিখে রেখেছিল ইন্ডিয়ার মাটিতে, ঠেকানোর সাধ্য কার? ইন্ডিয়ায় ক্যাম্পের কাছেই কবর হয়েছে মজিবরের।

আমি যেহেতু ইন্ডিয়া থেকে গ্রামে ফিরেছি জানুয়ারির পাঁচ তারিখে, মজিবরের খবরটাও জেনেছি সবার শেষে। তত দিনে চেংটু চাচা ভাগ্নের মৃত্যুশোক অনেকটা সামলে নিয়েছে। ইন্ডিয়ায় থেকেও মজিবরের খোঁজখবর নেওয়া দূরে থাক, তার জানাজায়ও থাকতে পারিনি। এই অপরাধবোধ থেকেও সম্ভবত চেংটু চাচাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছি। আমার পিতা মজিবরকেও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ধরে মুক্তিফৌজ এবং শরণার্থী পুনর্বাসনে সরকারি রিলিফ চেংটুকেও বিশেষ বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু চেংটু চাচার তখন ভাগ্নেকে হারানো শোকের চেয়ে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি নেতার জন্য দুশ্চিন্তা বড় হয়ে উঠেছিল। আমরা ইন্ডিয়া পালানোর পরই নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিল সে। মেনে নিয়েছিল শত্রুবাহিনীর হাতে নেতার বন্দি হওয়ার বাস্তবতা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী সারেন্ডার করার পর, পাকিস্তান ভাঙার প্রতিশোধ নিতে মুজিবকে হাতের মুঠোয় পেয়েও আস্ত রাখবে তারা?

অবশেষে ১০ জানুয়ারি নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন, রেডিওতে সরাসরি তাঁর ভাষণ শুনতে আমাদের বাড়িতে এসেছে আবার। আগের মতো হাঁকডাক করে জড়ো করেছে গ্রামবাসীকে। নেতার আবেগময় ভাষণ শুনে চেংটু চাচাকেও গামছায় চোখ মুছতে দেখেছিলাম সেদিন। মানত করেছিল সে, নেতা ফিরে এলে বাড়িতে মিলাদ দেবে। ভাগ্নের চেহলাম ও নেতা ফিরে আসার শুকরিয়া জানাতে বাড়িতে ঘটা করে মিলাদের আয়োজন করেছিল চেংটু সাবেদ। এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম নিজেও।

বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনায় হাল ধরার পরও স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতা সুখের ছিল না মোটেও। ৯ মাসে অগণিত মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে জন্ম নেওয়া শিশু রাষ্ট্রের পদে পদে হোঁচট খাওয়ার ভয়, স্বাধীনতার স্বাদ তিক্ত হয়ে উঠেছিল বেশির ভাগ মানুষের জীবনে। এ সময় আমাদের গ্রামের অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল মঙ্গা পরিস্থিতির কারণে।

চুয়াত্তরে কিছুদিনের জন্য গ্রামে ছিলাম আমি। চারদিকে অনাহারী মানুষের মাঝে বাড়িতে নিজের তিন বেলা পেটপুরে খাওয়ার সৌভাগ্য অনুভব করে শুধু তৃপ্তি নয়, ভেতরে অপরাধ-অস্বস্তিও খচখচ করত। মঙ্গার পীড়নে চেংটু চাচার মতো ছোট চাষিগেরস্তেরও তখন ত্রাহি অবস্থা। রেডিওর ভাওয়াইয়া গান কিংবা মুজিবের ভাষাণ শোনার জন্য সন্ধ্যায় কেউ আসত না আমাদের বাড়িতে। দিনে বাবার কাছে আসত সবাই নানা রকম সাহায্যের আবদার নিয়ে। এ সময় বাবার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল চেংটুর। বাবা তাকে বর্গায় চাষের জন্য যে জমি দিয়েছিল, তা ফেরত নিয়ে অন্য আধিয়ার ধরেছে। আগের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লোকজনের কাছে নেতার গুণগান করতে পারত না চেংটু। তার পরও আশা-ভরসার শেষ কেন্দ্র ছিল যেন বঙ্গবন্ধুই। আমাকে দেখলেই বঙ্গবন্ধুর ক্ষমতার গল্প ও ভালো খবর শুনতে চাইত। একদিন চাপা ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করেছে, ‘গরিব মানুষকে বাঁচার জন্য তাঁয় এত এত ইলিপ পাঠায়, আর দলের লোকেরা লুটিপুটি খাইতেছে বাহে। গ্রামের মানুষ তার নাগাল না পায়া শেখের মামুকেও গাইল দেয় এলায়।’

চেংটু চাচার অভিযোগ হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে আমার পিতার বিরুদ্ধেও ছিল। সন্তান হয়েও আমি পিতার বিরুদ্ধে যেতে পারি, তার ক্ষোভ জাগাই স্বাভাবিক। আমিও তার ক্ষোভের সঙ্গে একাত্ম থেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, বঙ্গবন্ধু এবার নিজের দল ভেঙে দিয়ে কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে একটাই নতুন দল করবে। বড় জোতদারদের জমি কেড়ে নিয়ে সমবায় করবে, গ্রামে মঙ্গা থাকবে না। দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য থাকবে না।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট, জাতির জন্য আরেকটি ভয়াবহ শোকদিবস সৃষ্টির দিনে ঢাকায় ৩২ নম্বরের কাছাকাছি মহল্লায় ছিলাম আমি। এই ঘটনায় গাঁয়ের পরিচিত বঙ্গবন্ধুভক্ত কিংবা বিরোধীদের তাত্ক্ষণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখার সুযোগ হয়নি। প্রায় বছরখানেক পর গ্রামে গেলে চেংটু চাচাই ছুটে এসেছিল প্রথম। মঙ্গার তীব্রতা কমে গেলেও মানুষটার শরীর ভেঙে পড়েছে। নিজের সংসারের অভাব-অভিযোগ নয়, নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইছিল সে। হত্যাকাণ্ডের খবরটা শুনে চেংটু চাচা ডুকরে কেঁদেছিল, রেডিও শোনার জন্য ছুটে এসেছিল আমাদের বাড়িতেও। কিন্তু বাবাও তার কান্নায় শরিক হওয়ার বদলে ভয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। গভীর হতাশায় চোখের জলের সঙ্গে মন খুলে আমাকে ক্ষোভ-দুঃখের অনেক কথাই বলেছিল সে।

চেংটু চাচাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাইনি সেদিন। মানুষটার সঙ্গে সেটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ।

তিন.

ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রেসিডেন্ট জিয়া যখন উৎপাদন বৃদ্ধি ও খালকাটা বিপ্লব শুরু করেছে, এ সময়ে একদিন চেংটু চাচার মৃত্যু-সংবাদটা পেয়েছিলাম আমি। অভাব-অনটনে অসুখ-বিসুখে ভুগে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তার। খবরটি শুনে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। তবে শৈশব থেকে পরিচিত মানুষটাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানাশোনার স্মৃতি ভুলতে পারি না সহজে। আমার লেখালেখিতে চেংটু সাবেদ এসেছে নানাভাবে। তার পরও মুক্তিযুদ্ধ কিংবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে নানা উদ্যাপনে লাখ লাখ ভক্তের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতিযোগিতা দেখেও মনে পড়ে চেংটু সাবেদের নানা স্মৃতি, তার না-বলা অনেক কথা। আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতেও নিহত বঙ্গবন্ধুর জন্য অকৃত্রিম দরদ ও ক্ষোভ প্রকাশের সময় চোখের জলের সঙ্গে তীক্ষ কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল সে, ‘যার বজ্রকণ্ঠ শুনিয়া পাকিস্তানি দুশমনরা বাংলার মাটি থাকি পালায় গেল, সেই দয়ার সাগর ঘরের শত্রু দমন করতে পারে নাই কেন বাহে?’

সম্পর্কিত খবর

পিয়াস মজিদ

খুচরা আষাঢ়

আসকাল আজ

মেঘের মনের গায়ে

কেউ কাক

চুপচাপ।

ভিজে যেতে চেয়ে আমি

বহুকালের শুকনো সরোদ;

বাজনারা ঝরে গিয়ে

পাহাড়ের চুল চুইয়ে।

আকাশ বাজারের ব্যাগ হাতে ফিরবে ঘরে।

কেনাবেচার রিমঝিম শব্দে বধির মাটিতে

থেকে থেকে ঠিক তোমার মতো

প্রয়াত জ্বরেদের স্মৃতি মনে আসে!

।নাসির আহমেদ

পাঁচটি আঙুল

কিছুই বলোনি, শুধু রুপালি আঙুল, নখ-ছবি

পাঠিয়ে দিয়েছ এই লেখার সম্মানে। মুগ্ধ কবি!

অনামিকা থেকে কনিষ্ঠায় দ্যুতিময় রাঙা হাত

হঠাৎ জানাল যেন প্রথম দিনের সুপ্রভাত!

তীব্র, তীক্ষ এই মুগ্ধ মৌন অনুভব

কতটা প্রকাশযোগ্য! ভাষায় কতটা তাকে ধারণ সম্ভব!

বর্ষার বৃষ্টির মতো রুপালি সৌন্দর্যে রিমঝিম

সবুজ পাতায় জ্বলে পাঁচটি আঙুল। ব্যাখ্যাও সম্ভব নয় কবিতার থিম।

।

দিলারা মেসবাহ

পাথরে ফুটুক ফুল

তুমি সেই প্রত্নপাথর!

মরমি সান্নিধ্যের সাধন ভজন

‘সুপ্রভাত’ বলার সাধুবাদ, শেখোনি কস্মিন।

তুমি এক অচিন পাথর

দেখো আজ অনামিকায় ওপাল ঝলক

খোঁপায় তারার ফুল!

তুমি সেই অন্ধ পাথর।

দেখো আজ জোড়া চোখ বিহ্বল বিজন

অপার মায়ার বশে বেদনাবিধুর।

তুমি সেই নির্বোধ পাথর,

শুনলে না কলকণ্ঠ পাখির গোপন।

তুমি এক পাইথন শীতনিদ্রা স্বভাব

তুমি সেই প্রত্নপাথর।

খোলস খসাও—

দেখাও ফণার সার্কাস!

চেয়ে দেখো হাত দুটো বিজন ব্যাকুল

জেগে ওঠো, পাথরে ফোটাও ফুল।

প্রদর্শনী

গ্যালারি কায়ায় মাস্টার শিল্পীদের কাজ

- মোহাম্মদ আসাদ

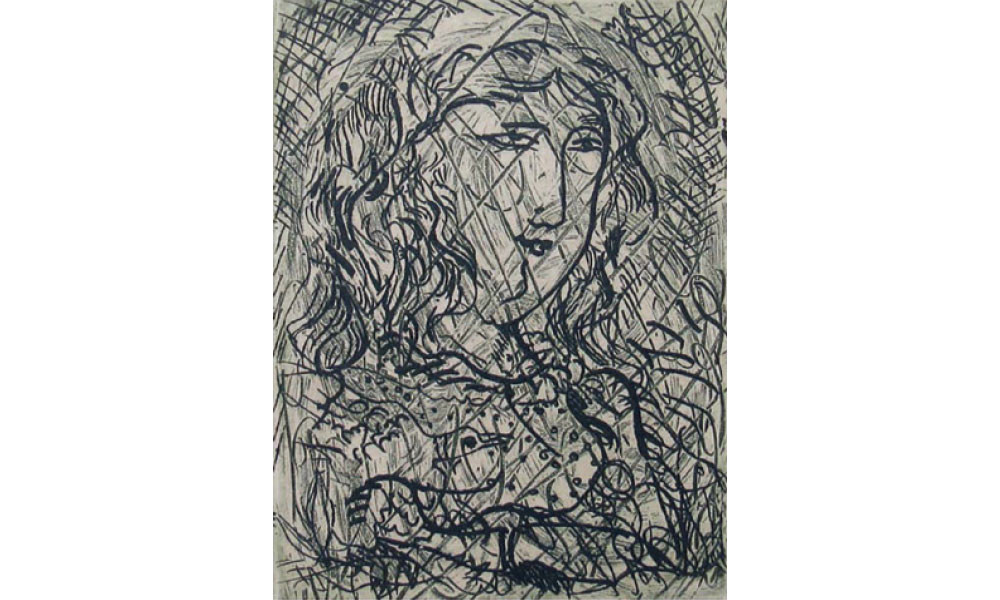

গ্যালারি কায়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ২১ বছর ধরে। প্রতিনিয়ত উপহার দিচ্ছে বৈচিত্র্যময় শিল্পকলা প্রদর্শনীর। প্রায় আট দশকের দেশের শিল্পকলার সংগ্রহ নিয়ে এবারের প্রদর্শনী। দেশের চারুকলা শিক্ষার শুরুটা হয় ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হাত ধরে।

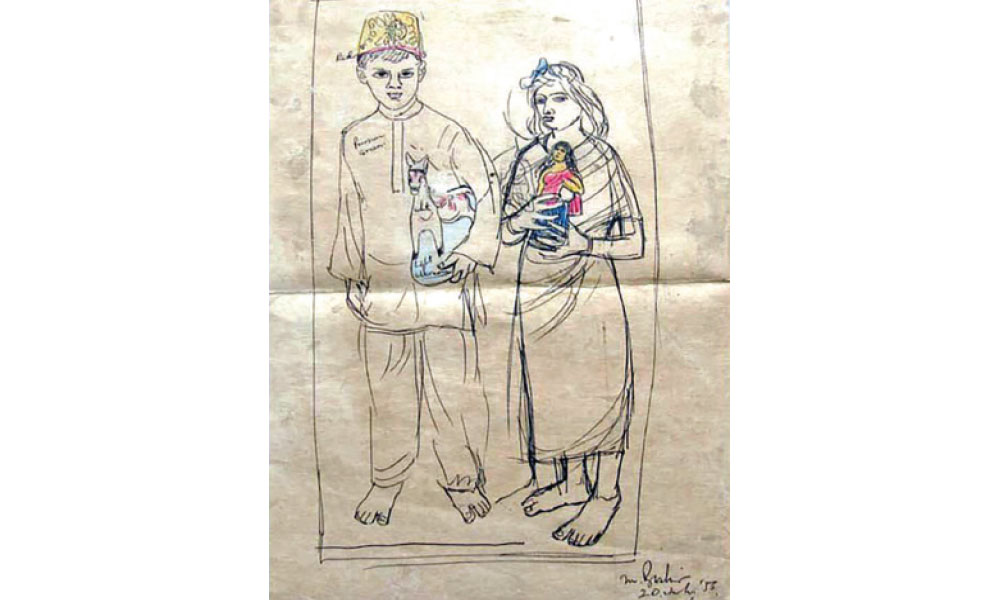

ঈদমেলা থেকে বাড়ি ফেরা। শিল্পী : মুর্তজা বশীর

আরো আছে সমরজিৎ রায়চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, হামিদুজ্জামান খান, আবদুস শাকুর শাহ, মাহমুদুল হক, আবুল বারক আলভী, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, চন্দ্র শেখর দে, মোস্তাফিজুল হক, রণজিৎ দাস, রতন মজুমদার, ফরিদা জামান, কনক চাঁপা চাকমা, শেখ আফজাল, আহমেদ শামসুদ্দোহা, শিশির ভট্টাচার্য্য, মোহাম্মদ ইকবাল, গৌতম চক্রবর্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের কাজ। প্রদর্শনীতে রয়েছে প্রতিশ্রতিশীল শিল্পীদের কাজও। গৌতম চক্রবর্তী গ্যালারিটির প্রতিষ্ঠাতা।

প্রদর্শনীতে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ মুর্তজা বশীরের ‘ঈদমেলা থেকে বাড়ি ফেরা’। ১৯৫৬ সালে তিনি এই ছবিটি এঁকেছেন ছাত্রজীবনে। রাজধানীর চকবাজারের ঈদমেলার ঐতিহ্য আছে।

কামরুল হাসানের প্রিন্ট দুটি দেখে ভালো লাগবে। কাইয়ুম চৌধুরীর একটি মিছিলের ছবি। ব্যানারে লেখা ‘নিপাত যাক’। কাজী আবদুল বাসেতের দুই বৃদ্ধার গল্প বলা। এই প্রদর্শনীতে একটি কাজ আছে মাহমুদুল হকের। মাহমুদুল হক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। তিনি জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০২২ সালে তিনি নীরবে চলে যান আমাদের ছেড়ে।

২১ বছরের গ্যালারি কায়া দেখাচ্ছে প্রায় আট দশকের শিল্পকলা ইতিহাস। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে শিল্পাচার্যের একটি কাজ থাকলে ষোলো কলা পূর্ণ হতো। আবার যা আছে তা-ও কম কিসের। প্রদর্শনী চলবে ১২ জুলাই পর্যন্ত।