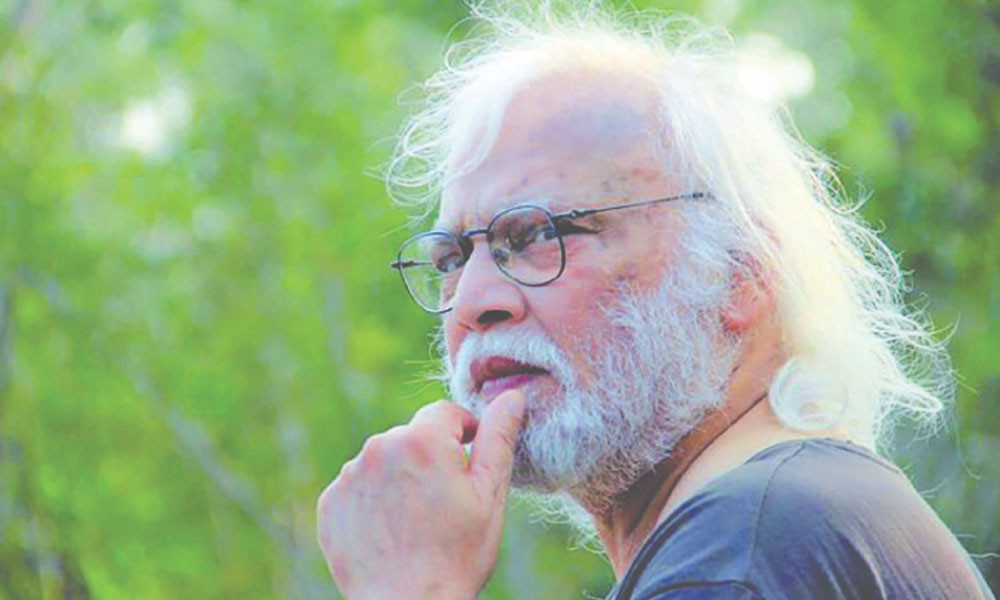

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদগুলোর প্রধান লক্ষ্য সুস্থ ও শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র সম্পর্কে মানুষকে জানানো। চলচ্চিত্রের দর্শক তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভালো পাঠক থাকলে যেমন ভালো বই বিক্রি হবে, তেমনি ভালো দর্শক থাকলে ভালো সিনেমা নির্মাণ সম্ভব। এটাকে একটা অপ্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে পারি।

কেউ কেউ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে

স্বাধীনতার পরে নতুন দেশ ও চলচ্চিত্র নিয়ে দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র আন্দোলন বেগবান হয়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে। কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেব যখন রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন চলচ্চিত্র সংসদগুলোর আন্দোলনের ওপর এক ধরনের কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হয়।

আমি এক বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি।

বর্তমানে কিছু সদস্য আছেন, যাঁরা অনেক দিন ধরে দায়িত্বে আছেন। গণতান্ত্রিক চর্চাটা হচ্ছে না। পছন্দের লোকদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনো সুস্থ ব্যাপার নয়। যেকোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলন সরকারের সমালোচনা করে। সরকার নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিকপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো-মন্দ নিয়ে কথা বলে। প্রতিবাদী আন্দোলনই এ ধরনের সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। সেদিক থেকে এখন সরকারের সঙ্গে এক ধরনের আপসকামিতা চলছে। এখান থেকে বের হতে গেলে নেতৃত্বের পরিবর্তন দরকার।

সম্পর্কিত খবর

অন্তর্জাল

স্পেশাল ওপ্স-সিজন ২

২০২০-এ নীরাজ পাণ্ডের ‘স্পেশাল ওপ্স’ দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পাঁচ বছর পর গতকাল জিও হটস্টারে এসেছে সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুম। ভারতের ডিজিটাল সেবা ইউপিআইয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দেশটিকে চরম বিপর্যয়ে ঠেলে দিতে চায় বীর আবাস। সেই হুমকি থেকে ভারতকে বাঁচানোর মিশনে হিম্মত সিং।

চলচ্চিত্র

গলুই

অভিনয়ে শাকিব খান, পূজা চেরী, আজিজুল হাকিম। পরিচালনা এস এ হক অলিক। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট, এনটিভি।

গল্পসূত্র : অবসরে গাছের সঙ্গে কথা বলে লালু।

টিভি হাইলাইটস

মান-অভিমান

দীপ্ত টিভিতে রাত ৮টায় রয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘মান-অভিমান’। ২০১৯ সালের নাটকটি সে সময় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সম্প্রতি আবারও দেখানো হচ্ছে এটি। চিত্রনাট্য নাসিমুল হাসান, পরিচালনা রাজু খান।

সুপার ড্যান্সার চ্যাপ্টার ৫

সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশনে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে রয়েছে নাচের রিয়েলিটি শো ‘সুপার ড্যান্সার’-এর পঞ্চম মৌসুম। চার বছর পর আজ থেকে শুরু হচ্ছে জনপ্রিয় এ অনুষ্ঠান। বরাবরের মতোই বিচারকের আসনে থাকছেন শিল্পা শেঠি ও গীতা কাপুর।

ছবিতে সংবাদ

ফারিণের ছবিময় কবিতা

অভিনয় করেন তাসনিয়া ফারিণ। আর ফুরসত মিললেই উড়াল দেন নতুন কোনো গন্তব্যে, ঘুরতে। সম্প্রতি বেড়াতে গেছেন বলকান অঞ্চলের দেশ মন্টিনিগ্রো। সেখানকার একটি কটর উপসাগরের তীর থেকে কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন ফেসবুকে।