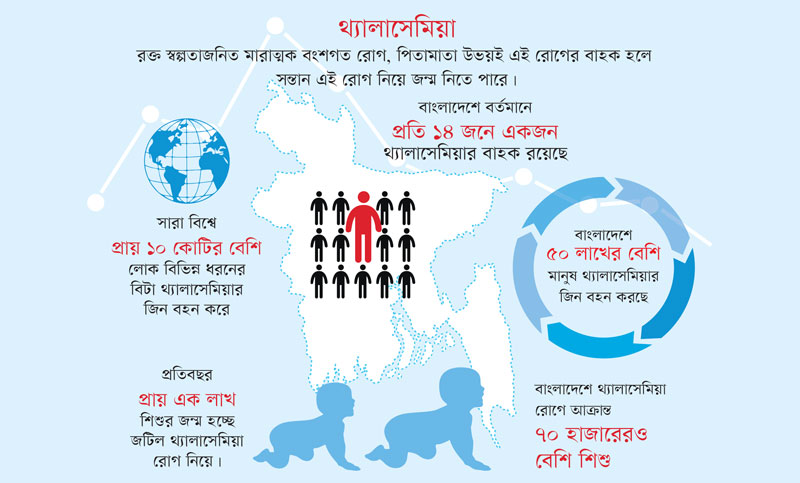

সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটির বেশি লোক বিভিন্ন ধরনের বিটা থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করে। প্রতিবছর প্রায় এক লাখ শিশুর জন্ম হচ্ছে জটিল থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে। বাংলাদেশে ৫০ লাখের বেশি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি ১৪ জনে একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক রয়েছে এবং ৭০ হাজারেরও বেশি শিশু এই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত।

কালের কণ্ঠ-বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লি. গোলটেবিল— থ্যালাসেমিয়া রোগ : সচেতনতাই প্রতিরোধ

থ্যালাসেমিয়া : সম্মিলিত সচেতনতার বিকল্প নেই

- থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধ সম্ভব

অন্যান্য

যাঁরা অংশ নিয়েছেন

স্বাগত বক্তব্য

ইমদাদুল হক মিলন

সম্পাদক, কালের কণ্ঠ ও পরিচালক, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ

সেশন সভাপতি

মোহাম্মদ এবাদুল করিম

সংসদ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

সম্মানিত অতিথি

অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ

উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

কাজী হাবিবুল বাশার

সাবেক অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ও নির্বাচক বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল

আলোচক

অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন

পরিচালক, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

অধ্যাপক ডা. আবু জাফর মো. সালেহ

সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও কো-অর্ডিনেটর, হেমাটোলজি বিভাগ, ঢাকার এভারকেয়ার হসপিটাল

অধ্যাপক ডা. মাসুমা রহমান

ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন

প্রফেসর ডা. মাসুদা বেগম

ডিন মেডিসিন অনুষদ ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান (হেমাটোলজি বিভাগ), বিএসএমএমইউ

ডা. মোহাম্মদ শরীফ

পরিচালক ও লাইন ডিরেক্টর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ড. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার

ডিরেক্টর, হেলথ প্রগ্রাম, কেয়ার বাংলাদেশ

অভিজ্ঞতা বর্ণনা

ফারহিন ইসলাম

শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী আশরাফ হোসেন

চেয়ারম্যান, ঘটক পাখি ভাই প্রা. লি.

প্রবন্ধ উপস্থাপক

খালেদা আক্তার সিনথিয়া

সহকারী ব্যবস্থাপক, অনকোলজি বিভাগ, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

সঞ্চালনা

তৌফিক মারুফ

ডেপুটি চিফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ

থ্যালাসেমিয়া ভয়ংকর হুমকি, তবে সতর্কতায় সুরক্ষা

মোহাম্মদ এবাদুল করিম এমপি

থ্যালাসেমিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আলোচনার বিষয়। আজকে সময়ের দাবি সারা বিশ্বের জন্য থ্যালাসেমিয়া একটি ভয়ংকর হুমকি হিসেবে আসছে। এই হুমকি আসার আগেই আমরা আমাদের দেশকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি এ বিষয়ে বিজ্ঞদের মতামত জরুরি।

থ্যালাসেমিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আলোচনার বিষয়। আজকে সময়ের দাবি সারা বিশ্বের জন্য থ্যালাসেমিয়া একটি ভয়ংকর হুমকি হিসেবে আসছে। এই হুমকি আসার আগেই আমরা আমাদের দেশকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি এ বিষয়ে বিজ্ঞদের মতামত জরুরি।

থ্যালাসেমিয়া যে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, এটা আগে আমার ভাবনায় আসেনি। এই আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো এসেছে এগুলো কিভাবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে সরকারি লেভেলে কাজ করাতে সাহায্য করবে, এটা আশা করি ডিজি মহোদয়সহ সংশ্লিষ্টরা অবহিত করবেন।

অনেকের থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ নেই কিন্তু রোগের বাহক

অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩-৪ শতাংশ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। ১০ হাজার নবজাতকের মধ্যে ৩৩ শিশু থ্যালাসেমিয়ার রোগী। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করতে হলে দুটি পদ্ধতিতে এগোতে হবে। একটি পদ্ধতি হলো ডায়াগনস্টিক করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা। অন্যটি হলো প্রতিরোধ করা। ডায়াগনস্টিক চিকিৎসার আওতায় আছে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রফোরেসিস পরীক্ষা। এটা খুবই ব্যয়বহুল। আর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের কোথায় কোন রোগী আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনসিটি কর্নার করা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য হলো সেখানে যেসব রোগী যায় তাদের ভেতরে এ ধরনের সমস্যা থাকলে খুঁজে বের করা। অর্থাৎ একজন রোগী খুঁজে পেলে তার মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্যদের টেস্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অনেকে আছে লক্ষণ নেই, কিন্তু রোগের বাহক। পাশাপাশি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩-৪ শতাংশ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। ১০ হাজার নবজাতকের মধ্যে ৩৩ শিশু থ্যালাসেমিয়ার রোগী। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করতে হলে দুটি পদ্ধতিতে এগোতে হবে। একটি পদ্ধতি হলো ডায়াগনস্টিক করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা। অন্যটি হলো প্রতিরোধ করা। ডায়াগনস্টিক চিকিৎসার আওতায় আছে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রফোরেসিস পরীক্ষা। এটা খুবই ব্যয়বহুল। আর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের কোথায় কোন রোগী আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনসিটি কর্নার করা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য হলো সেখানে যেসব রোগী যায় তাদের ভেতরে এ ধরনের সমস্যা থাকলে খুঁজে বের করা। অর্থাৎ একজন রোগী খুঁজে পেলে তার মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্যদের টেস্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অনেকে আছে লক্ষণ নেই, কিন্তু রোগের বাহক। পাশাপাশি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিয়ের রেজিস্ট্রিতে ব্লাড রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে

প্রফেসর ডা. মাসুদা বেগম

আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার ফলে থ্যালাসেমিয়া রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিবছর থ্যালাসেমিয়া দিবসে এটি গুরুত্ব পায়। পরে সবাই বিষয়টি নিয়ে একটু পিছিয়ে পড়ে। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে ‘মীনা’ কার্টুন সমাজে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এই রোগ নিয়ে যদি মিডিয়া কথা বলে তবে সেটি সমাজে অনেক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি বিয়ের রেজিস্ট্রিতে থ্যালাসেমিয়া রক্তের রিপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা গেলে কাজে আসবে। পাশাপাশি সরকারি পরিচয়পত্রে ব্লাড গ্রুপের মতো হিমোগ্লোবিন ‘এ/বি’ নাকি থ্যালাসেমিয়া উল্লেখ থাকলে প্রতিরোধও অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ বন্ধ করা, আর বিয়ে হয়ে গেলেও অনাগত বাচ্চাটা যেন আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার ফলে থ্যালাসেমিয়া রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিবছর থ্যালাসেমিয়া দিবসে এটি গুরুত্ব পায়। পরে সবাই বিষয়টি নিয়ে একটু পিছিয়ে পড়ে। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে ‘মীনা’ কার্টুন সমাজে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এই রোগ নিয়ে যদি মিডিয়া কথা বলে তবে সেটি সমাজে অনেক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি বিয়ের রেজিস্ট্রিতে থ্যালাসেমিয়া রক্তের রিপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা গেলে কাজে আসবে। পাশাপাশি সরকারি পরিচয়পত্রে ব্লাড গ্রুপের মতো হিমোগ্লোবিন ‘এ/বি’ নাকি থ্যালাসেমিয়া উল্লেখ থাকলে প্রতিরোধও অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ বন্ধ করা, আর বিয়ে হয়ে গেলেও অনাগত বাচ্চাটা যেন আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

হাজার হাজার বিয়ে দিয়েছি, কেউ কথা শোনেনি আশা করি এবার শুনবে

কাজী আশরাফ হোসেন

আমি অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি—বিয়ের আগে আপনারা থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করে নিন, নইলে বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু আমার এ কথা তাঁরা শোনে না। আজকে এই আয়োজনের মাধ্যমে কালের কণ্ঠ এবং বিজ্ঞজনদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই আয়োজনের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করায়। আশা করি, এবার মানুষজন শুনবে। কারণ এত বড় একটা বিষয় (থ্যালাসেমিয়া) নিয়ে সচেতনতা না থাকলে ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। আমি হাজার হাজার বিয়ে দিয়েছি ঘটক হিসেবে, কিন্তু এটা (থ্যালাসেমিয়া) কেউ মানেনি। তারা বলে, আগে বিয়ে হোক, তারপর দেখা যাবে। আশা করি, এবার সবাই এটা শুনবে এবং মানবে। এটার মাধ্যমে অনেকের উপকার হবে, এটা আশা করি। যাঁরা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে এই আয়োজনটা করছেন তাঁদের আমার অফুরন্ত দোয়া রইল।

আমি অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি—বিয়ের আগে আপনারা থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করে নিন, নইলে বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু আমার এ কথা তাঁরা শোনে না। আজকে এই আয়োজনের মাধ্যমে কালের কণ্ঠ এবং বিজ্ঞজনদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই আয়োজনের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করায়। আশা করি, এবার মানুষজন শুনবে। কারণ এত বড় একটা বিষয় (থ্যালাসেমিয়া) নিয়ে সচেতনতা না থাকলে ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। আমি হাজার হাজার বিয়ে দিয়েছি ঘটক হিসেবে, কিন্তু এটা (থ্যালাসেমিয়া) কেউ মানেনি। তারা বলে, আগে বিয়ে হোক, তারপর দেখা যাবে। আশা করি, এবার সবাই এটা শুনবে এবং মানবে। এটার মাধ্যমে অনেকের উপকার হবে, এটা আশা করি। যাঁরা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে এই আয়োজনটা করছেন তাঁদের আমার অফুরন্ত দোয়া রইল।

থ্যালাসেমিয়ায় সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে যুক্ত করতে হবে

ইমদাদুল হক মিলন

থ্যালাসেমিয়া রক্তের এবং বংশগত একটি রোগ। আমাদের সবার সচেতনতাই পারে থ্যালাসেমিয়া থেকে রক্ষা করতে। এ ছাড়া যেকোনো রোগ বা দুর্যোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় সচেতনতা। এখন আমরা যে বিশ্ব করোনা মহামারিতে আছি, এর প্রায় দেড় বছর পার করছি। এটার বেলায়ও লক্ষ করছি, মানুষের সচেতনতাই প্রধান প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেছে। সচেতনতাই মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছে বা করছে। থ্যালাসেমিয়ার বিষয়েও সচেতনতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই। আর এই সচেতনতা কিভাবে তৈরি করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে নানাভাবে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের অনেক মিডিয়া রয়েছে। এ জায়গাগুলোতে যদি আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে বোঝাতে পারি এটা কিভাবে আপনাকে রক্ষা করবে, তাহলে যেকোনো রোগের ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সম্ভব। কারণ আমি মনে করি কোনো রোগ হওয়ার আগে যদি সচেতন হওয়া যায় এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। তাই বলব, সচেতনতা অতি জরুরি। আর আমরা মিডিয়ার পক্ষ থেকে সচেতনতা তৈরির কাজটি নিয়মিত সব সময় করে থাকি। বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই তারা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বরাবরই যুক্ত করেন।

থ্যালাসেমিয়া রক্তের এবং বংশগত একটি রোগ। আমাদের সবার সচেতনতাই পারে থ্যালাসেমিয়া থেকে রক্ষা করতে। এ ছাড়া যেকোনো রোগ বা দুর্যোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় সচেতনতা। এখন আমরা যে বিশ্ব করোনা মহামারিতে আছি, এর প্রায় দেড় বছর পার করছি। এটার বেলায়ও লক্ষ করছি, মানুষের সচেতনতাই প্রধান প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেছে। সচেতনতাই মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছে বা করছে। থ্যালাসেমিয়ার বিষয়েও সচেতনতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই। আর এই সচেতনতা কিভাবে তৈরি করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে নানাভাবে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের অনেক মিডিয়া রয়েছে। এ জায়গাগুলোতে যদি আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে বোঝাতে পারি এটা কিভাবে আপনাকে রক্ষা করবে, তাহলে যেকোনো রোগের ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সম্ভব। কারণ আমি মনে করি কোনো রোগ হওয়ার আগে যদি সচেতন হওয়া যায় এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। তাই বলব, সচেতনতা অতি জরুরি। আর আমরা মিডিয়ার পক্ষ থেকে সচেতনতা তৈরির কাজটি নিয়মিত সব সময় করে থাকি। বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই তারা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বরাবরই যুক্ত করেন।

রোগীর চিকিৎসা সহজ করতে হবে

কাজী হাবিবুল বাশার

এমন অসুখ খুব কম আছে, যেটা শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখন যাঁরা আক্রান্ত আছেন তাঁদের চিকিৎসাব্যবস্থা কিভাবে আরো সহজ করা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে। তবে সব পর্যায়ে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সবার প্রত্যাশা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব আছে। আমরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে যদি সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে সেটা দ্রুত প্রতিরোধ করা সম্ভব। খেলোয়াড় যাঁরা আছেন তাঁরাও যদি কথা বলেন, তাহলে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

এমন অসুখ খুব কম আছে, যেটা শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখন যাঁরা আক্রান্ত আছেন তাঁদের চিকিৎসাব্যবস্থা কিভাবে আরো সহজ করা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে। তবে সব পর্যায়ে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সবার প্রত্যাশা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব আছে। আমরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে যদি সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে সেটা দ্রুত প্রতিরোধ করা সম্ভব। খেলোয়াড় যাঁরা আছেন তাঁরাও যদি কথা বলেন, তাহলে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

বিভাগীয় মেডিক্যাল কলেজে থ্যালাসেমিয়া ইউনিট করা হলে এ রোগ কমে যাবে

ডা. মোহাম্মদ শরীফ

২০০৮ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার মা ও শিশু মৃত্যুর হারের দিকে ব্যাপক নজর দিয়েছে। ফলে এখন মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকে কমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন এনজিও গুরুত্বসহ কাজ করছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাজে নতুনত্ব নিয়ে আসতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুষ্টি নিয়ে কাজ করছি। এ ছাড়া অটিজম একটি বড় সেক্টর ছিল যে সেক্টরটি নিয়ে কেউ কাজ করেনি। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সে সেক্টরটি নিয়ে চমৎকারভাবে গর্বের সঙ্গে কাজ করছেন। আমি দীর্ঘ সময় ধরে পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করছি। আমার মনে হয় সততার সঙ্গে গুরুত্ব সহকারে কাজ করলে সব কিছুই করা সম্ভব। সরকারের এই সেক্টরে এমন একটি অবস্থা এসেছে, এ সেক্টরে বরাদ্দে যে টাকা দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু আমরা খরচ করতে পারি না। আমাদের বিভাগীয় পুরনো মেডিক্যাল কলেজগুলো আছে এগুলোতে যদি থ্যালাসেমিয়ার জন্য আলাদা ইউনিট খোলা যায় তাহলে এ রোগগুলো অনেক কমে যাবে বলে মনে করি। তাই আমার পক্ষ থেকে বলার হলো বিয়ের আগে দুজনেরই ব্লাড টেস্টসহ থ্যালাসেমিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

২০০৮ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার মা ও শিশু মৃত্যুর হারের দিকে ব্যাপক নজর দিয়েছে। ফলে এখন মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকে কমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন এনজিও গুরুত্বসহ কাজ করছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাজে নতুনত্ব নিয়ে আসতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুষ্টি নিয়ে কাজ করছি। এ ছাড়া অটিজম একটি বড় সেক্টর ছিল যে সেক্টরটি নিয়ে কেউ কাজ করেনি। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সে সেক্টরটি নিয়ে চমৎকারভাবে গর্বের সঙ্গে কাজ করছেন। আমি দীর্ঘ সময় ধরে পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করছি। আমার মনে হয় সততার সঙ্গে গুরুত্ব সহকারে কাজ করলে সব কিছুই করা সম্ভব। সরকারের এই সেক্টরে এমন একটি অবস্থা এসেছে, এ সেক্টরে বরাদ্দে যে টাকা দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু আমরা খরচ করতে পারি না। আমাদের বিভাগীয় পুরনো মেডিক্যাল কলেজগুলো আছে এগুলোতে যদি থ্যালাসেমিয়ার জন্য আলাদা ইউনিট খোলা যায় তাহলে এ রোগগুলো অনেক কমে যাবে বলে মনে করি। তাই আমার পক্ষ থেকে বলার হলো বিয়ের আগে দুজনেরই ব্লাড টেস্টসহ থ্যালাসেমিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

রোগীর প্রতি সমাজের সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে

ফারহিন ইসলাম

আমার মা-বাবা দুজনই ডাক্তার। এর পরও আমার যেদিন থেকে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়েছে সেদিন থেকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পারিবারিক সহযোগিতার পাশাপাশি একটু সামাজিক সাপোর্ট প্রয়োজন। এর মানে আর্থিক কোনো সাপোর্ট নয়। একজন রোগী হিসেবে আমি মনে করি আক্রান্ত রোগীদের একটি কার্ড থাকা প্রয়োজন। তাহলে হাসপাতালে গেলে রক্ত ও ওষুধ পাওয়ার মতো সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া ডাক্তার কিংবা মা-বাবার ধারণা থাকে আক্রান্ত রোগী বেশিদিন বাঁচবে না। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি এখনো বেঁচে আছ?’ এমনকি স্কুলে ভর্তির সময় এই রোগের কথা আমাকে লুকাতে হয়েছে। আমি চাই এগুলো পরিবর্তন হোক। এ জন্য প্রতিরোধে যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি সমাজের আচরণ ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া রোগের একমাত্র কারণ বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে। এ জন্য বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। আর যদি বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে হয়েও যায়, আগত সন্তান যেন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত না হয় এ জন্য ভ্রূণ পরীক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে।

আমার মা-বাবা দুজনই ডাক্তার। এর পরও আমার যেদিন থেকে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়েছে সেদিন থেকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পারিবারিক সহযোগিতার পাশাপাশি একটু সামাজিক সাপোর্ট প্রয়োজন। এর মানে আর্থিক কোনো সাপোর্ট নয়। একজন রোগী হিসেবে আমি মনে করি আক্রান্ত রোগীদের একটি কার্ড থাকা প্রয়োজন। তাহলে হাসপাতালে গেলে রক্ত ও ওষুধ পাওয়ার মতো সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া ডাক্তার কিংবা মা-বাবার ধারণা থাকে আক্রান্ত রোগী বেশিদিন বাঁচবে না। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি এখনো বেঁচে আছ?’ এমনকি স্কুলে ভর্তির সময় এই রোগের কথা আমাকে লুকাতে হয়েছে। আমি চাই এগুলো পরিবর্তন হোক। এ জন্য প্রতিরোধে যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি সমাজের আচরণ ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া রোগের একমাত্র কারণ বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে। এ জন্য বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। আর যদি বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে হয়েও যায়, আগত সন্তান যেন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত না হয় এ জন্য ভ্রূণ পরীক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে।

বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা জরুরি

অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ

থ্যালাসেমিয়া এমন একটি রোগ, যা রক্তশূন্যতা তৈরি করে। দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার মধ্যে মেজর যেটা সেটা বেশি জটিল, মাইনরটা তেমন জটিল নয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ব্যক্তি বেশি দুর্বল থাকে, সেটা অনেকে প্রথম দিকে বুঝতে পারে না। প্রস্রাবও ডার্ক হয়, শরীরের গ্রোথও দেরিতে হয়। এ ছাড়া মুখের হাড়গুলো একটু ব্যতিক্রম হয়। এ লক্ষণগুলো যদি দেখা যায়, তাহলে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময় রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে থ্যালাসেমিয়ার থ্রেডটা আছে কি না। যদি মা-বাবার থ্যালাসেমিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু জন্মের পরই সন্তানের হয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ট্রিটমেন্টের চেয়ে জরুরি হলো বেশি আয়রন যাতে না হয়। ব্লাড ট্রান্সমিশন একমাত্র চিকিৎসা। রোগীর রক্তের সরবরাহ কমে যায়, তাই রক্ত তাকে দিতে হয়। আর এসব সচেতনতার জন্য মিডিয়ার একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। আর ‘বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন’—এ কথা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি, এখনো কিন্তু এটা হয়নি। আমাদের হিমোগ্লোবিন থ্রেড, থ্যালাসেমিয়া, এইডস, হেপাটাইটিস-বি আছে কি না এগুলো বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে জানা জরুরি। অন্যথায় সন্তানের মাধ্যমে ছড়াবে। তাই বিয়ের আগে দুজনেরই রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। সম্প্রতি একটি ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে স্টেমসেল ট্রান্সপ্লান্ট। এটা করলে থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমরা সচেতন হব। রক্তশূন্যতা আছে কি না এবং কী কারণে হলো পরীক্ষা করব। এ ছাড়া থ্যালাসেমিয়া রোগীর যদি রক্ত লাগে তার জন্য রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আমাদের মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।

থ্যালাসেমিয়া এমন একটি রোগ, যা রক্তশূন্যতা তৈরি করে। দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার মধ্যে মেজর যেটা সেটা বেশি জটিল, মাইনরটা তেমন জটিল নয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ব্যক্তি বেশি দুর্বল থাকে, সেটা অনেকে প্রথম দিকে বুঝতে পারে না। প্রস্রাবও ডার্ক হয়, শরীরের গ্রোথও দেরিতে হয়। এ ছাড়া মুখের হাড়গুলো একটু ব্যতিক্রম হয়। এ লক্ষণগুলো যদি দেখা যায়, তাহলে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময় রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে থ্যালাসেমিয়ার থ্রেডটা আছে কি না। যদি মা-বাবার থ্যালাসেমিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু জন্মের পরই সন্তানের হয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ট্রিটমেন্টের চেয়ে জরুরি হলো বেশি আয়রন যাতে না হয়। ব্লাড ট্রান্সমিশন একমাত্র চিকিৎসা। রোগীর রক্তের সরবরাহ কমে যায়, তাই রক্ত তাকে দিতে হয়। আর এসব সচেতনতার জন্য মিডিয়ার একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। আর ‘বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন’—এ কথা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি, এখনো কিন্তু এটা হয়নি। আমাদের হিমোগ্লোবিন থ্রেড, থ্যালাসেমিয়া, এইডস, হেপাটাইটিস-বি আছে কি না এগুলো বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে জানা জরুরি। অন্যথায় সন্তানের মাধ্যমে ছড়াবে। তাই বিয়ের আগে দুজনেরই রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। সম্প্রতি একটি ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে স্টেমসেল ট্রান্সপ্লান্ট। এটা করলে থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমরা সচেতন হব। রক্তশূন্যতা আছে কি না এবং কী কারণে হলো পরীক্ষা করব। এ ছাড়া থ্যালাসেমিয়া রোগীর যদি রক্ত লাগে তার জন্য রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আমাদের মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।

থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য

প্রফেসর ডা. আবু জাফর মো. সালেহ

থ্যালাসেমিয়া রোগ জায়গাভেদে ভিন্ন রকম হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এক রকম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আবার অন্য রকম। আমাদের দেশে ৭ থেকে ১০ শতাংশ মানুষের বিভিন্ন ধরনের হিমোগ্লোবিন অ্যাবনরমালিটিস আছে। এই চিকিৎসার জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। একটি হলো প্রতিরোধ। আরেকটি হলো চিকিৎসাসেবা দেওয়া। থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে আমরা তেমন কোনো সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে পারিনি। প্রতিরোধের জন্য ধাপে ধাপে চারটি পর্যায় আছে। ব্যক্তিসচেতনতা ও শিক্ষা, রোগের বাহককে চিহ্নিত করা, রোগীকে কাউন্সেলিং করা এবং বাহক যারা আছে তাদের আগত সন্তানদের কিভাবে রোগ থেকে মুক্ত করা যায়। এর চিকিৎসা দুই ধরনের হয়। একটি হলো রোগ থেকে সুস্থতা নিশ্চিত করা (বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট), অন্যটি হলো সাপোর্টিভ। পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল ও ওষুধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এসব ওষুধের অনুমোদন না থাকায় চোরাই পথে আসে। অনেক সময় আসতে দেওয়া হয় না। এতে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগ জায়গাভেদে ভিন্ন রকম হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এক রকম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আবার অন্য রকম। আমাদের দেশে ৭ থেকে ১০ শতাংশ মানুষের বিভিন্ন ধরনের হিমোগ্লোবিন অ্যাবনরমালিটিস আছে। এই চিকিৎসার জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। একটি হলো প্রতিরোধ। আরেকটি হলো চিকিৎসাসেবা দেওয়া। থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে আমরা তেমন কোনো সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে পারিনি। প্রতিরোধের জন্য ধাপে ধাপে চারটি পর্যায় আছে। ব্যক্তিসচেতনতা ও শিক্ষা, রোগের বাহককে চিহ্নিত করা, রোগীকে কাউন্সেলিং করা এবং বাহক যারা আছে তাদের আগত সন্তানদের কিভাবে রোগ থেকে মুক্ত করা যায়। এর চিকিৎসা দুই ধরনের হয়। একটি হলো রোগ থেকে সুস্থতা নিশ্চিত করা (বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট), অন্যটি হলো সাপোর্টিভ। পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল ও ওষুধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এসব ওষুধের অনুমোদন না থাকায় চোরাই পথে আসে। অনেক সময় আসতে দেওয়া হয় না। এতে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

সচেতনতা-জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব

ড. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার

যারা প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে তাদের এ রোগ সম্পর্কে জানাতে ও বোঝাতে হবে। বংশপরম্পরায় এই রোগ হয় এবং তাদের সচেতনতার জায়গা সৃষ্টি করতে হবে। এই রোগ এমন কোনো বিষয় না যে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে, বরং তাদের আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব সীমিত। আর ধনী-গরিব বলে নয়, সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি মিডিয়া যার যার ক্ষেত্র থেকে সর্বাত্মক এগিয়ে আসতে হবে। তবেই জনসম্পৃক্ততা তৈরি হবে। কোথায় গেলে টেস্ট করা যাবে, পরে ট্রান্সমিশনের জায়গা থেকে কোথায় গেলে করতে পারবে, ওভারডোজ হয়ে গেলে ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন—এই তথ্যগুলো তাদের পরিষ্কার করতে হবে। কোথায় গেলে সেবা পাবে ও টেস্ট করার বিষয়টি সহজ করে দিতে হবে। জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।

যারা প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে তাদের এ রোগ সম্পর্কে জানাতে ও বোঝাতে হবে। বংশপরম্পরায় এই রোগ হয় এবং তাদের সচেতনতার জায়গা সৃষ্টি করতে হবে। এই রোগ এমন কোনো বিষয় না যে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে, বরং তাদের আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব সীমিত। আর ধনী-গরিব বলে নয়, সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি মিডিয়া যার যার ক্ষেত্র থেকে সর্বাত্মক এগিয়ে আসতে হবে। তবেই জনসম্পৃক্ততা তৈরি হবে। কোথায় গেলে টেস্ট করা যাবে, পরে ট্রান্সমিশনের জায়গা থেকে কোথায় গেলে করতে পারবে, ওভারডোজ হয়ে গেলে ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন—এই তথ্যগুলো তাদের পরিষ্কার করতে হবে। কোথায় গেলে সেবা পাবে ও টেস্ট করার বিষয়টি সহজ করে দিতে হবে। জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই করতে হবে

তৌফিক মারুফ

সম্মিলিতভাবে থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এটি একক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লড়াই নয়। সবাইকে একসঙ্গে, একযোগে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যেতে হবে। তবেই এই রোগ প্রতিরোধ তথা মুক্ত করা সম্ভব। তাই সরকারি, ব্যক্তিগত, সামাজিক গণমাধ্যম—সব দিক থেকে এই সচেতনতা তৈরিতে কাজ করতে হবে। তবেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো সর্বস্তরের সচেতনতা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে পরীক্ষা করা। পরীক্ষিত মা-বাবা পারেন সুরক্ষিত সন্তান নিশ্চিত করতে।

সম্মিলিতভাবে থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এটি একক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লড়াই নয়। সবাইকে একসঙ্গে, একযোগে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যেতে হবে। তবেই এই রোগ প্রতিরোধ তথা মুক্ত করা সম্ভব। তাই সরকারি, ব্যক্তিগত, সামাজিক গণমাধ্যম—সব দিক থেকে এই সচেতনতা তৈরিতে কাজ করতে হবে। তবেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো সর্বস্তরের সচেতনতা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে পরীক্ষা করা। পরীক্ষিত মা-বাবা পারেন সুরক্ষিত সন্তান নিশ্চিত করতে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধযোগ্য

আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

প্রতিবছর কত সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু জন্ম নিচ্ছে সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ আগে থেকেই যদি চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে প্রতিরোধ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিরোধযোগ্য। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাদের গ্রোথ থেমে যায়। কিছুদিন পর পর রক্ত দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে সপ্তাহে দুই-তিনবার রক্ত দিতে হয়। একসময় অভিভাবকদের এই সক্ষমতাও থাকে না। আক্রান্ত বাচ্চাদের এবং তাদের বাবা-মায়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চারা যখন আসে চিকিৎসা নিতে দেখা যায় তার প্লিহা অনেক বড় হয়ে যায়। সেটার জন্য ঠিকমতো হাঁটতেও পারে না। ওজন কমে যায়। আবার অনেকে প্রেগন্যান্সির সময় বলেন, আমার কিছু হলে বাচ্চাটাকে দেখবেন। কারণ মায়ের থেকেও বাচ্চার এই রোগ হতে পারে। পরে দেখা যায় মা মারা গেছেন। সব মিলিয়ে খুবই কষ্টদায়ক এসব দৃশ্য। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন সেটা আমরা করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি।

প্রতিবছর কত সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু জন্ম নিচ্ছে সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ আগে থেকেই যদি চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে প্রতিরোধ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিরোধযোগ্য। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাদের গ্রোথ থেমে যায়। কিছুদিন পর পর রক্ত দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে সপ্তাহে দুই-তিনবার রক্ত দিতে হয়। একসময় অভিভাবকদের এই সক্ষমতাও থাকে না। আক্রান্ত বাচ্চাদের এবং তাদের বাবা-মায়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চারা যখন আসে চিকিৎসা নিতে দেখা যায় তার প্লিহা অনেক বড় হয়ে যায়। সেটার জন্য ঠিকমতো হাঁটতেও পারে না। ওজন কমে যায়। আবার অনেকে প্রেগন্যান্সির সময় বলেন, আমার কিছু হলে বাচ্চাটাকে দেখবেন। কারণ মায়ের থেকেও বাচ্চার এই রোগ হতে পারে। পরে দেখা যায় মা মারা গেছেন। সব মিলিয়ে খুবই কষ্টদায়ক এসব দৃশ্য। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন সেটা আমরা করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি।

সরকারিভাবে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের পরিচয়পত্র থাকা উচিত

অধ্যাপক ডা. মাসুমা রহমান

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন ২০০২ সাল থেকে রোগীদের জন্য কাজ করছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, একটা সময় ছিল যখন থ্যালাসেমিয়া হতো তখন মা-বাবা দুজনেই হতাশ হয়ে যেতেন। পরে এই রোগীগুলোকে দেখা যেত দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো রক্তের জন্য, আবার কখনো ওষুধের জন্য। বেশির ভাগই দেখা যেত ২০ বছর পার করতে পারত না। এখন আমাদের সরকারি পর্যায়ে কিছুটা সচেতনতা এসেছে এবং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে এটা নিয়ে কাজ করতে। বলা হচ্ছে, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনা মূল্যে রক্ত দান করা হবে। এ ছাড়া আমাদের সবচেয়ে অভাব হলো আমরা নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে পারছি না। এই অপ্রতুলতা রয়েই গেছে এখন পর্যন্ত। এ ছাড়া আমাদের ওষুধের সমস্যা আছে। আর বেশির ভাগ হাসপাতাল রাজধানীকেন্দ্রিক। অথচ বিভিন্ন জেলায় আমাদের রোগী রয়েছে, তারা ঢাকায় এসে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি যায়। যদি সরকারি পর্যায়ে কমপক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে থ্যালাসেমিয়া সেন্টার করা যায় তাহলে রোগীগুলোর কষ্ট কম হবে এবং তারা বেঁচে যাবে। অন্যদিকে আমরা বলছি ৭ শতাংশ বা ১০ শতাংশ থ্যালাসেমিয়া ধারক বা বাহক, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানি না আমাদের দেশে কত শতাংশ থ্যালাসেমিয়া রোগী বা বাহক আছে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সরকারিভাবে একটি পরিচয়পত্র থাকা উচিত। এ রোগীগুলো যদি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে যায় তারা যেন একটু সুযোগ-সুবিধা পায়। আর থ্যালাসেমিয়া একটি ইউনিক রোগ। এ রোগের জন্য মা-বাবা দায়ী। তাই আমরা মা-বাবা যারা আছি তাদের অসচেতনতার জন্যই পরে আমাদের বাচ্চারা থ্যালাসেমিয়া রোগী হয়। তাই বিয়ের আগে একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে সচেতন হতে পারি।

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন ২০০২ সাল থেকে রোগীদের জন্য কাজ করছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, একটা সময় ছিল যখন থ্যালাসেমিয়া হতো তখন মা-বাবা দুজনেই হতাশ হয়ে যেতেন। পরে এই রোগীগুলোকে দেখা যেত দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো রক্তের জন্য, আবার কখনো ওষুধের জন্য। বেশির ভাগই দেখা যেত ২০ বছর পার করতে পারত না। এখন আমাদের সরকারি পর্যায়ে কিছুটা সচেতনতা এসেছে এবং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে এটা নিয়ে কাজ করতে। বলা হচ্ছে, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনা মূল্যে রক্ত দান করা হবে। এ ছাড়া আমাদের সবচেয়ে অভাব হলো আমরা নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে পারছি না। এই অপ্রতুলতা রয়েই গেছে এখন পর্যন্ত। এ ছাড়া আমাদের ওষুধের সমস্যা আছে। আর বেশির ভাগ হাসপাতাল রাজধানীকেন্দ্রিক। অথচ বিভিন্ন জেলায় আমাদের রোগী রয়েছে, তারা ঢাকায় এসে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি যায়। যদি সরকারি পর্যায়ে কমপক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে থ্যালাসেমিয়া সেন্টার করা যায় তাহলে রোগীগুলোর কষ্ট কম হবে এবং তারা বেঁচে যাবে। অন্যদিকে আমরা বলছি ৭ শতাংশ বা ১০ শতাংশ থ্যালাসেমিয়া ধারক বা বাহক, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানি না আমাদের দেশে কত শতাংশ থ্যালাসেমিয়া রোগী বা বাহক আছে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সরকারিভাবে একটি পরিচয়পত্র থাকা উচিত। এ রোগীগুলো যদি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে যায় তারা যেন একটু সুযোগ-সুবিধা পায়। আর থ্যালাসেমিয়া একটি ইউনিক রোগ। এ রোগের জন্য মা-বাবা দায়ী। তাই আমরা মা-বাবা যারা আছি তাদের অসচেতনতার জন্যই পরে আমাদের বাচ্চারা থ্যালাসেমিয়া রোগী হয়। তাই বিয়ের আগে একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে সচেতন হতে পারি।

দেশে ৫০ লাখের বেশি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছে

খালেদা আক্তার সিনথিয়া

বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা, থ্যালাসেমিয়া থেকে সন্তান সুরক্ষা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে সহজ একটি রক্ত পরীক্ষা (হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস) করা। ছোট একটা পরীক্ষাই পারে একটি পরিবার ও শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। রক্তস্বল্পতাজনিত মারাত্মক এই বংশগত রোগটি প্রধানত দুই প্রকার—আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া। বিশ্বে বিটা থ্যালাসেমিয়ার চেয়ে আলফা থ্যালাসেমিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলফা থ্যালাসেমিয়া তীব্র হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।

বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা, থ্যালাসেমিয়া থেকে সন্তান সুরক্ষা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে সহজ একটি রক্ত পরীক্ষা (হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস) করা। ছোট একটা পরীক্ষাই পারে একটি পরিবার ও শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। রক্তস্বল্পতাজনিত মারাত্মক এই বংশগত রোগটি প্রধানত দুই প্রকার—আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া। বিশ্বে বিটা থ্যালাসেমিয়ার চেয়ে আলফা থ্যালাসেমিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলফা থ্যালাসেমিয়া তীব্র হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।

বিটা থ্যালাসেমিয়া দুই রকমের হতে পারে। একটি বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর। এদের থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট বা ক্যারিয়ার বলে (এরা মূলত রোগটির বাহক)। অপরটি থ্যালাসেমিয়া মেজর। থ্যালাসেমিয়া কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। বাবা-মা উভয়ে থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট হলে ভূমিষ্ঠ শিশুর শতকরা ২৫ ভাগ থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আবার বাবা-মার মধ্যে একজন যদি সুস্থ থাকে সে ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুর থ্যালাসেমিয়া হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না, তবে থ্যালাসেমিয়া বাহক হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

থ্যালাসেমিয়া মাইনরে সাধারণত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। থ্যালাসেমিয়া মেজরে নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনই প্রধান চিকিৎসা। রোগীকে ঘন ঘন রক্ত দিতে হয় বলে শরীরে আয়রনের মাত্রা বাড়তে থাকে। আয়রন চিলেটর (ডেফিরক্স) এর মাধ্যমে তা কমাতে হয়। অতিরিক্ত আয়রন জমা হয় হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, অগ্ন্যাশয়ে, যার কারণে অঙ্গগুলো বিকল হতে শুরু করে। এ রকম পরিস্থিতিতে সঠিক চিকিৎসা না পেলে রোগী মারা যেতে পারে।

সম্পর্কিত খবর

লজ্জা নয়, প্রয়োজন সচেতনতা

নারীর স্বাস্থ্য সমস্যার একটি এন্ডোমেট্রিওসিস। রোগটি যেহেতু পিরিয়ড বা মাসিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই বেশির ভাগ নারী লজ্জা বা ভয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। এতে রোগটি শনাক্ত হতে একদিকে দেরি হচ্ছে, অন্যদিকে বন্ধ্যাত্ব রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লজ্জা নয়, প্রয়োজন জনসচেতনতা।

লক্ষণ বুঝে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে

অধ্যাপক সামিনা চৌধুরী

পিরিয়ড বা মাসিকের সময় নারীদের তলপেটে তীব্র ব্যথা হয়। এ সময় অনেক কিশোরী স্কুলে যেতে পারে না, কাজ করতে পারে না, বারবার টয়লেটে যায়।

পিরিয়ড বা মাসিকের সময় নারীদের তলপেটে তীব্র ব্যথা হয়। এ সময় অনেক কিশোরী স্কুলে যেতে পারে না, কাজ করতে পারে না, বারবার টয়লেটে যায়।

পৃথিবীব্যাপী দুই শ মিলিয়ন কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে ভুগছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, এন্ডোমেট্রিওসিস যত্নে

নারীর ক্ষমতায়ন, এন্ডোমেট্রিওসিস যত্নে

বাধা দূর করুন

অধ্যাপক সালেহা বেগম চৌধুরী

এন্ডো-মার্চ সচেতনতার অংশ হিসেবে প্রতিবছর এন্ডোমেট্রিওসিস-অ্যাডেনোমায়োসিস সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ইএএসবি) গোলটেবিল আলোচনাসভার আয়োজন করে থাকে। সারা পৃথিবীতে মার্চ মাস এন্ডো-মার্চ হিসেবে উদযাপিত হয়। এই উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো, এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা, তাদের চিকিৎসার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসাব্যবস্থা বিস্তৃত করা।

এন্ডো-মার্চ সচেতনতার অংশ হিসেবে প্রতিবছর এন্ডোমেট্রিওসিস-অ্যাডেনোমায়োসিস সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ইএএসবি) গোলটেবিল আলোচনাসভার আয়োজন করে থাকে। সারা পৃথিবীতে মার্চ মাস এন্ডো-মার্চ হিসেবে উদযাপিত হয়। এই উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো, এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা, তাদের চিকিৎসার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসাব্যবস্থা বিস্তৃত করা।

এন্ডোমেট্রিওসিস সচেতনতার মাসকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর আমাদের একটা স্লোগান থাকে, আমরা একটা থিম ঠিক করি। এটি পরে স্লোগান হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে থাকি। একই সঙ্গে আমরা আমাদের কাজগুলো এগিয়ে নিতে থাকি। এবারের স্লোগান, ‘নারীর ক্ষমতায়ন : এন্ডোমেট্রিওসিস যত্নে বাধা দূর করুন’।

আবার আমরা নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গকে এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসার এবং এর অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, এন্ডোমেট্রিওসিস বিষয়ে তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করা, তাদের চিকিৎসার অধিকারকে উপলব্ধি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণগুলো বের করে আরো অগ্রসর হওয়া।

সেবাদাতাকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা জরুরি

অধ্যাপক ফারহানা দেওয়ান

এন্ডোমেট্রিওসিস রোগটি নিয়ে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। শুধু দিবসকেন্দ্রিক নয়, সারা বছর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। রাজধানীতে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্র স্থাপন, সেখান থেকে একসঙ্গে সারা দেশে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। প্রেজেন্টেশন, লিফলেট বিতরণ বা ওয়েবিনারের মাধ্যমেও একযোগে এই সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে। এতে আরেকটি সুবিধা হলো, সবাই জানতে পারবে কোথায় গেলে তারা সঠিক সেবা পাবে।

এন্ডোমেট্রিওসিস রোগটি নিয়ে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। শুধু দিবসকেন্দ্রিক নয়, সারা বছর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। রাজধানীতে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্র স্থাপন, সেখান থেকে একসঙ্গে সারা দেশে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। প্রেজেন্টেশন, লিফলেট বিতরণ বা ওয়েবিনারের মাধ্যমেও একযোগে এই সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে। এতে আরেকটি সুবিধা হলো, সবাই জানতে পারবে কোথায় গেলে তারা সঠিক সেবা পাবে।

আমাদের এন্ডোমেট্রিওসিস কর্নারগুলো সক্রিয় করতে হবে, সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা জরুরি। এ ক্ষেত্রে লালকুটি সেন্টারকে আমরা প্রশিক্ষণের জন্য কাজে লাগাতে পারি। একই সঙ্গে কারিকুলামে রোগটি সম্পর্কে নতুন সংযোজন প্রয়োজন। তাহলেই সচেতনতার কাজটি সহজ হবে।

ওজিএসবির তিন হাজারের বেশি সদস্য আছেন, যাঁরা সারা দেশে ১৯টি শাখায় কাজ করেন। প্রতিটি ব্রাঞ্চে একজন প্রধান রয়েছেন, ফলে কোনো কার্যক্রম পরিচালনায় আমাদের বেগ পেতে হয় না। সারা দেশে আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। তাঁদের কিভাবে সচেতন করা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

অপারেশনের পর মেডিক্যাল চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ

অধ্যাপক গুলশান আরা

কিশোরী বা প্রাপ্তবয়স্ত নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হলো মেডিক্যাল চিকিৎসা। এই রোগটিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ব্যথানাশক নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগস বা এনএসআইডি। এটি একটি নিরাপদ ওষুধ, তবে বারবার খেতে হয়। এটি আবার অনেকের কাছে বড় সমস্যা। প্রায় সময়ই ডোজ মিস হয়ে যায়। তারপর যখন গুরুতর এন্ডোমেট্রিওসিস হয়, তখন এনএসআইডি কাজ করে না। তখন অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এর ক্ষতিকর দিক হলো, এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। ফলে এর জন্য আলাদা ওষুধ খেতে হয়। কিশোরী নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের অপারেশনের পর মেডিক্যাল চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় রোগী চিকিৎসা না পেলে রোগটির পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এতে কিশোরী নারীদের ইনফার্টিলিটি বেড়ে যায়। এই সময়ে ফলোআপ চিকিৎসা নিলে সুস্থতা নিশ্চিত করা যাবে।

কিশোরী বা প্রাপ্তবয়স্ত নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হলো মেডিক্যাল চিকিৎসা। এই রোগটিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ব্যথানাশক নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগস বা এনএসআইডি। এটি একটি নিরাপদ ওষুধ, তবে বারবার খেতে হয়। এটি আবার অনেকের কাছে বড় সমস্যা। প্রায় সময়ই ডোজ মিস হয়ে যায়। তারপর যখন গুরুতর এন্ডোমেট্রিওসিস হয়, তখন এনএসআইডি কাজ করে না। তখন অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এর ক্ষতিকর দিক হলো, এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। ফলে এর জন্য আলাদা ওষুধ খেতে হয়। কিশোরী নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের অপারেশনের পর মেডিক্যাল চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় রোগী চিকিৎসা না পেলে রোগটির পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এতে কিশোরী নারীদের ইনফার্টিলিটি বেড়ে যায়। এই সময়ে ফলোআপ চিকিৎসা নিলে সুস্থতা নিশ্চিত করা যাবে।

যথাতথা অপারেশন রোগীর ক্ষতির কারণ

যথাতথা অপারেশন রোগীর ক্ষতির কারণ

অধ্যাপক সালমা রউফ

এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসায় সার্জারি হলো চিকিৎসার শেষ ধাপ। যখন একজন গাইনোকোলজিস্ট সার্জারির দিকে যাবেন, তখন চিন্তা করতে হবে সার্জারি রোগীর জন্য কতটা জরুরি। এক. সার্জারি করার ফলে রোগীর উন্নতি কী হবে বা তার ফার্টিলিটি ইমপ্রুভমেন্ট হবে কি না। দুই. সার্জারির কারণে রোগীর কী কী সমস্যা হতে পারে। কারণ এতে রোগীর ডিম্বাণুর রিজার্ভ কমে গিয়ে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তিন. অস্ত্রোপচারের জটিলতা রোগীর জন্য সহনশীল কি না। এ ক্ষেত্রে সার্জারির আগে সাধারণ পরীক্ষাগুলো করে জানতে হবে কোন ধরনের এন্ডোমেট্রিওসিস; যেমন—খাদ্যনালি, মূত্রথলি বা আশপাশের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। চার. সার্জারি করার জন্য সার্জনের দক্ষতা কতখানি।

এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসায় সার্জারি হলো চিকিৎসার শেষ ধাপ। যখন একজন গাইনোকোলজিস্ট সার্জারির দিকে যাবেন, তখন চিন্তা করতে হবে সার্জারি রোগীর জন্য কতটা জরুরি। এক. সার্জারি করার ফলে রোগীর উন্নতি কী হবে বা তার ফার্টিলিটি ইমপ্রুভমেন্ট হবে কি না। দুই. সার্জারির কারণে রোগীর কী কী সমস্যা হতে পারে। কারণ এতে রোগীর ডিম্বাণুর রিজার্ভ কমে গিয়ে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তিন. অস্ত্রোপচারের জটিলতা রোগীর জন্য সহনশীল কি না। এ ক্ষেত্রে সার্জারির আগে সাধারণ পরীক্ষাগুলো করে জানতে হবে কোন ধরনের এন্ডোমেট্রিওসিস; যেমন—খাদ্যনালি, মূত্রথলি বা আশপাশের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। চার. সার্জারি করার জন্য সার্জনের দক্ষতা কতখানি।

চিকিৎসার বাইরে থাকলে বাড়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি

অধ্যাপক সাবেরা খাতুন

শারীরিক পরিশ্রম, শরীরচর্চা, চর্বিজাতীয় খাবার কম খাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে। নারীদের ঋতুস্রাবের সময় খুব বেশি ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসা যত দ্রুত শুরু করা যায়, সুস্থতার সম্ভাবনা তত বেশি। গবেষণায় এন্ডোমেট্রিওসিসের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক বেরিয়ে এসেছে। জরায়ুমুখের ক্যান্সারে নির্দিষ্ট কারণ জানা গেলেও এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণ জানা যায়নি। যদিও ক্যান্সারের সঙ্গে এই রোগের কিছু মিল পাওয়া গেছে; যেমন—দুটি রোগই শরীরের যেকোনো জায়গায় হতে পারে। অন্যটি হলো চকোলেট সিস্ট। এ ক্ষেত্রে ক্যান্সার নয়—রোগীকে এমন আশ্বাস দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলট্রাগ্রাফি বা টিভিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নির্ণয় করতে হয়।

শারীরিক পরিশ্রম, শরীরচর্চা, চর্বিজাতীয় খাবার কম খাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে। নারীদের ঋতুস্রাবের সময় খুব বেশি ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসা যত দ্রুত শুরু করা যায়, সুস্থতার সম্ভাবনা তত বেশি। গবেষণায় এন্ডোমেট্রিওসিসের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক বেরিয়ে এসেছে। জরায়ুমুখের ক্যান্সারে নির্দিষ্ট কারণ জানা গেলেও এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণ জানা যায়নি। যদিও ক্যান্সারের সঙ্গে এই রোগের কিছু মিল পাওয়া গেছে; যেমন—দুটি রোগই শরীরের যেকোনো জায়গায় হতে পারে। অন্যটি হলো চকোলেট সিস্ট। এ ক্ষেত্রে ক্যান্সার নয়—রোগীকে এমন আশ্বাস দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলট্রাগ্রাফি বা টিভিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নির্ণয় করতে হয়।

ক্ষমতায়নের গুণাবলি অর্জনেই জীবন-সমাজ সুন্দর হবে

অধ্যাপক ফেরদৌসি বেগম

রোগীরা প্রায়ই একটি কথা বলে, ‘ডাক্তাররা বলেছেন, আমার পক্ষে শিশু জন্ম দেওয়া প্রায় অসম্ভব।’ তাদের অতীত থেকে জানা যায়, কিশোরীকাল থেকে তারা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে অনেক ভুগেছে। ওই সময় যদি তারা মুখ খুলতে পারত তাহলে হয়তো এমন দিন আসত না।

রোগীরা প্রায়ই একটি কথা বলে, ‘ডাক্তাররা বলেছেন, আমার পক্ষে শিশু জন্ম দেওয়া প্রায় অসম্ভব।’ তাদের অতীত থেকে জানা যায়, কিশোরীকাল থেকে তারা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে অনেক ভুগেছে। ওই সময় যদি তারা মুখ খুলতে পারত তাহলে হয়তো এমন দিন আসত না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতার অর্থ ব্যাপক। ক্ষমতা বলতে আমি তিনটি জিনিস বুঝি। এক. সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন, দুই. পুথিগত বিদ্যার বাইরে সুশিক্ষিত, এবং তিন. সম্পদের অধিকার। কারণ অর্থনৈতিক শক্তিই প্রধান ক্ষমতা। চাকরি বা ব্যবসা যেকোনো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বা অন্যান্য যে ক্ষমতাই থাকুক, তা নিজে প্রয়োগ করতে পারাই আসল ক্ষমতা।

সচেতনতা শুরু করতে হবে পরিবার থেকে

অধ্যাপক কোহিনূর বেগম

এন্ডোমেট্রিওসিস শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রোগ নয়, এটি কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে রোগটি শুরু হয় কিশোরী বয়সে, অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সে। তবে রোগটি আরো আগেও শুরু হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের মাসিকের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথা, কিন্তু সাধারণ ওষুধে কাজ হচ্ছে না—এই গ্রুপের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এন্ডোমেট্রিওসিস হতে পারে।

এন্ডোমেট্রিওসিস শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রোগ নয়, এটি কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে রোগটি শুরু হয় কিশোরী বয়সে, অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সে। তবে রোগটি আরো আগেও শুরু হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের মাসিকের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথা, কিন্তু সাধারণ ওষুধে কাজ হচ্ছে না—এই গ্রুপের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এন্ডোমেট্রিওসিস হতে পারে।

রোগটি শনাক্ত করতে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ডায়াগনোসিস একটু দ্রুত হলেও কিশোরী মেয়েরা ডায়াগনোসিসের জন্য অনেক পরে আসে। এর অন্যতম কারণ অসচেতনতা। কারণ বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, এটা প্রাপ্তবয়স্কদের হয়। আরেকটা গ্রুপ আছে, যারা লজ্জা বা ভয়ে চিকিৎসকের কাছে যায় না বা তাদের মা-বাবা যেতে দেন না। আরেকটি গ্রুপ আছে, যারা মাসিকের মৃদু ব্যথা ও এন্ডোমেট্রিওসিস ব্যথার পার্থক্য বুঝতে পারে না। এখানে মা-বাবার সচেতনতা জরুরি।

প্রয়োজন ছাড়া সার্জারি নয়

অধ্যাপক লায়লা আরজুমান্দ বানু

কিশোরী বয়স থেকে এন্ডোমেট্রিওসিসের সূত্রপাত হয়। যখন বাচ্চা মায়ের গর্ভে থাকে, তখনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সিস্ট হতে পারে। আগে আমরা রোগীদের উপসর্গ দেখে বোঝার চেষ্টা করতাম এন্ডোমেট্রিওসিসের সিস্ট হতে পারে। সিস্ট অনেক রকম হয়। পানি ভরার থলির মতো হলে এটাকে চকোলেট সিস্ট বলি। এখন সিস্টের অনেক ধরনের চিকিৎসা এসেছে। ৫ সেন্টিমিটারের কম সিস্ট হলে ওষুধ খেলেই অনেক সময় তা ভালো হয়ে যাচ্ছে।

কিশোরী বয়স থেকে এন্ডোমেট্রিওসিসের সূত্রপাত হয়। যখন বাচ্চা মায়ের গর্ভে থাকে, তখনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সিস্ট হতে পারে। আগে আমরা রোগীদের উপসর্গ দেখে বোঝার চেষ্টা করতাম এন্ডোমেট্রিওসিসের সিস্ট হতে পারে। সিস্ট অনেক রকম হয়। পানি ভরার থলির মতো হলে এটাকে চকোলেট সিস্ট বলি। এখন সিস্টের অনেক ধরনের চিকিৎসা এসেছে। ৫ সেন্টিমিটারের কম সিস্ট হলে ওষুধ খেলেই অনেক সময় তা ভালো হয়ে যাচ্ছে।

অনেক রোগী সিস্ট সার্জারিতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে রোগী চাইলেই হবে না, চিকিৎসককে বুঝতে হবে সার্জারি করলে রোগীর ভালো হবে না ক্ষতি হবে।

এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি

অধ্যাপক ফাতেমা রহমান পিংকী

আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের স্বল্পতা আছে। বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা আরো বেশি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সারাক্ষণ রোগীর ভিড় লেগে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পক্ষে রোগীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, রোগ নির্ণয়, রোগীর ইতিহাস জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা পেতে যেন রোগীদের ভোগান্তির সম্মুখীন হতে না হয়।

আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের স্বল্পতা আছে। বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা আরো বেশি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সারাক্ষণ রোগীর ভিড় লেগে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পক্ষে রোগীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, রোগ নির্ণয়, রোগীর ইতিহাস জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা পেতে যেন রোগীদের ভোগান্তির সম্মুখীন হতে না হয়।

সরকারি হাসপাতালে যেসব রোগী মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্ত যাওয়া, বেশি ব্যথা অনুভব হওয়া, স্বামীর সঙ্গে মেলামেশার সময় ব্যথা বা বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ নিয়ে আসে, তাদের যেন এন্ডোকেয়ার ক্লিনিকে পাঠিয়ে দিতে পারি। যাতে তাদের বিভিন্ন কাউন্টারে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা নিতে না হয়।

গর্ভধারণ ও স্তন্যপান রোগ নিরাময়ে সহায়ক

অধ্যাপক বেগম নাসরিন

এন্ডোমেট্রিওসিস একটি প্রগতিশীল রোগ। এর চারটি ধাপ আছে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের মধ্যে লক্ষণও বাড়তে থাকে। এটা এমন কোনো রোগ নয়, যেটা প্রতিকার করা যায়। এর কোনো টিকাও নেই। যত দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে, তত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে রোগের বিস্তার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এন্ডোমেট্রিওসিস একটি প্রগতিশীল রোগ। এর চারটি ধাপ আছে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের মধ্যে লক্ষণও বাড়তে থাকে। এটা এমন কোনো রোগ নয়, যেটা প্রতিকার করা যায়। এর কোনো টিকাও নেই। যত দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে, তত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে রোগের বিস্তার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

অতিস্থূলতা ও বাড়তি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কফি, অ্যালকোহল ও ধূমপান যারা বেশি করে তাদের এই সমস্যা বেশি। এসব অভ্যাস বাদ দিতে হবে। গরুর মাংস ও চর্বিজাতীয় খাবার পরিত্যাগসহ কিছু খাবার বেছে চলতে হবে।

স্কুল থেকে সচেতনতা বাড়াতে হবে

অধ্যাপক শেহরিন এফ সিদ্দিকা

এন্ডোমেট্রিওসিস মারণব্যাধি না হলেও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এন্ডোমেট্রিওসিস মানেই হলো ব্যথা, ব্যথা এবং ব্যথা। চলাফেরায় ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ব্যথা, স্বামীর সহবাসের সময় ব্যথা। একটা সময় এ রকম হয় যে ব্যথা নিয়েই তার জীবন চলছে। আমরা যদি এর ব্যাপকতা দেখি, বেশির ভাগ রোগীর ডায়াগনোসিস হয় অন্তত সাত বছর পর। তখন দেখা যায়, রোগীর অনেক বড় একটা সিস্ট হয়ে গেছে এবং এর ব্যাপকতা হিসেবে কিশোরী মেয়েটির সন্তানসম্ভাবনা হওয়ার সক্ষমতা কমে এসেছে। তার ইনফার্টিলিটি এরই মধ্যে বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনে হয়, স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও আক্রান্তদের আলাদা করা যেতে পারে।

এন্ডোমেট্রিওসিস মারণব্যাধি না হলেও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এন্ডোমেট্রিওসিস মানেই হলো ব্যথা, ব্যথা এবং ব্যথা। চলাফেরায় ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ব্যথা, স্বামীর সহবাসের সময় ব্যথা। একটা সময় এ রকম হয় যে ব্যথা নিয়েই তার জীবন চলছে। আমরা যদি এর ব্যাপকতা দেখি, বেশির ভাগ রোগীর ডায়াগনোসিস হয় অন্তত সাত বছর পর। তখন দেখা যায়, রোগীর অনেক বড় একটা সিস্ট হয়ে গেছে এবং এর ব্যাপকতা হিসেবে কিশোরী মেয়েটির সন্তানসম্ভাবনা হওয়ার সক্ষমতা কমে এসেছে। তার ইনফার্টিলিটি এরই মধ্যে বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনে হয়, স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও আক্রান্তদের আলাদা করা যেতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায়, এই রোগে আক্রান্ত ৫০ শতাংশ নারী যথাযথভাবে যৌনজীবনে যেতে পারে না। ৪০ শতাংশ মেয়ে অফিস বা স্কুলে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। ৩০ শতাংশ মেয়ের স্কুল ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য স্কুল থেকে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

এন্ডোমেট্রিওসিস উইং চিকিৎসাব্যবস্থা সহজ করবে

অধ্যাপক নুরুন্নাহার খানম

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগে এন্ডোমেট্রিওসিস উইং চালু করা আমাদের স্বপ্ন। এটি যদি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এন্ডোমেট্রিওসিস অনেক সহজ হয়ে যাবে। এ ছাড়া যদি আমরা এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক করতে চাই তাহলে বহির্বিভাগে সপ্তাহে ছয় দিন চিকিৎসা দিতে হবে। এর জন্য বহির্বিভাগে আলাদা কক্ষ থাকতে হবে, আলাদা সেন্টার হতে হবে। কোনো রোগীর যদি বন্ধ্যাত্বের কারণে ল্যাপারোস্কোপির অথবা মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার হয়, তারপর তারা ইনফার্টিলিটিতে যাবে। যেগুলো বন্ধ্যাত্ব নয়, বিশেষ করে কিশোরী মেয়ে যারা সার্জারি করতে চায় না, তাদের জন্য কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য আলাদা ওয়ার্ড রাখতে হবে। আলাদা চিকিৎসক দরকার। গাইনোকোলজিস্টদের বেশি বেশি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগে এন্ডোমেট্রিওসিস উইং চালু করা আমাদের স্বপ্ন। এটি যদি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এন্ডোমেট্রিওসিস অনেক সহজ হয়ে যাবে। এ ছাড়া যদি আমরা এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক করতে চাই তাহলে বহির্বিভাগে সপ্তাহে ছয় দিন চিকিৎসা দিতে হবে। এর জন্য বহির্বিভাগে আলাদা কক্ষ থাকতে হবে, আলাদা সেন্টার হতে হবে। কোনো রোগীর যদি বন্ধ্যাত্বের কারণে ল্যাপারোস্কোপির অথবা মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার হয়, তারপর তারা ইনফার্টিলিটিতে যাবে। যেগুলো বন্ধ্যাত্ব নয়, বিশেষ করে কিশোরী মেয়ে যারা সার্জারি করতে চায় না, তাদের জন্য কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য আলাদা ওয়ার্ড রাখতে হবে। আলাদা চিকিৎসক দরকার। গাইনোকোলজিস্টদের বেশি বেশি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

বহির্বিভাগের ৫০% রোগীর এন্ডোমেট্রিওসিস সমস্যা

ডা. ফারজানা দীবা

সচেতনতা তৈরি এন্ডোমেট্রিওসিস রোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমরা বিএসএমএমইউতে বন্ধ্যাত্বের পাশাপাশি এন্ডোমেট্রিওসিসের চিকিৎসা করি। কিছু রোগী আসে শুধু মাসিকজনিত রোগ নিয়ে। আবার কিছু রোগী আসে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে। এ সময় আমরা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগী পেয়ে যাই। ৩০ শতাংশ রোগী আমরা আউটডোরে পাই। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ রোগীই এন্ডোমেট্রিওসিস সমস্যা নিয়ে আসে। দেখা যায়, প্রতি দুইজনের একজন এই রোগে ভুগছে। এখানে কিছু কিশোরীও আসে।

সচেতনতা তৈরি এন্ডোমেট্রিওসিস রোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমরা বিএসএমএমইউতে বন্ধ্যাত্বের পাশাপাশি এন্ডোমেট্রিওসিসের চিকিৎসা করি। কিছু রোগী আসে শুধু মাসিকজনিত রোগ নিয়ে। আবার কিছু রোগী আসে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে। এ সময় আমরা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগী পেয়ে যাই। ৩০ শতাংশ রোগী আমরা আউটডোরে পাই। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ রোগীই এন্ডোমেট্রিওসিস সমস্যা নিয়ে আসে। দেখা যায়, প্রতি দুইজনের একজন এই রোগে ভুগছে। এখানে কিছু কিশোরীও আসে।

আইভিএফ সফলতা ৪০ শতাংশ

ডা. ফ্লোরিডা রহমান

প্রথমে আমরা রোগীকে কাউন্সেলিং করি। এরপর প্রত্যেক রোগীর ট্রান্সভ্যাজাইনাল সনোগ্রাফি করি। জানার চেষ্টা করি সিস্টের পরিমাপ চার সেন্টিমিটারের বেশি না কম। একই সঙ্গে আলট্রাসনোগ্রাফ করে বোঝার চেষ্টা করি রোগী কোন পর্যায়ে রয়েছে। এরপর ডিম্বাশয়ের সক্ষমতা যাচাই, বড় ধরনের কোনো সমস্যা বা কোমরবিডিটিস আছে কি না দেখে নিই।

প্রথমে আমরা রোগীকে কাউন্সেলিং করি। এরপর প্রত্যেক রোগীর ট্রান্সভ্যাজাইনাল সনোগ্রাফি করি। জানার চেষ্টা করি সিস্টের পরিমাপ চার সেন্টিমিটারের বেশি না কম। একই সঙ্গে আলট্রাসনোগ্রাফ করে বোঝার চেষ্টা করি রোগী কোন পর্যায়ে রয়েছে। এরপর ডিম্বাশয়ের সক্ষমতা যাচাই, বড় ধরনের কোনো সমস্যা বা কোমরবিডিটিস আছে কি না দেখে নিই।

যদি রোগী স্টেজ-ওয়ান বা স্টেইজ-টুতে থাকে, যেটাকে বলে মাইল্ড এন্ডোমেট্রিওসিস।

স্টেজ-থ্রি বা স্টেজ-ফোর রোগীর ক্ষেত্রে সরাসরি আইভিএফ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ছাড়া আইভিএফ করলে যেখানে স্টেজ-ওয়ান বা স্টেজ-টু সফলতার হার ৪০ শতাংশ, সেখানে স্টেজ-থ্রি বা স্টেজ-ফোর সফলতা ১২ থেকে ১৩ শতাংশ। এ জন্য আমেরিকান সোসাইটির গাইডলাইন অনুযায়ী যদি কারো ব্যথা থাকে, ডিম্বাশয়ের রিজার্ভ ভালো, এর সঙ্গে ডিম্বাশয়ের এন্ডোমেট্রিওমা আছে চার সেন্টিমিটারের বেশি—এ ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি করার কথা বলা আছে।

যাদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি, ডিম্বাশয়ের রিজার্ভ অনেক কম—এই রোগীদের আমরা বলি, আপনার বিকল্প চিকিৎসা হচ্ছে আইভিএফ।

‘টিভিএস’ এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে সহজ পদ্ধতি

ডা. মাহফুজা মাহমুদ চৈতি

এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আলট্রাসাউন্ড, ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড ও এমআরআই করে থাকি। কিন্তু এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে যেসব পরীক্ষা পদ্ধতি আছে তার মধ্যে ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড বা টিভিএস একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সংবেদনশীলতা ও সঠিক রোগ শনাক্তের হার ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ। একই সঙ্গে রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে পারি।

এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আলট্রাসাউন্ড, ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড ও এমআরআই করে থাকি। কিন্তু এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে যেসব পরীক্ষা পদ্ধতি আছে তার মধ্যে ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড বা টিভিএস একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সংবেদনশীলতা ও সঠিক রোগ শনাক্তের হার ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ। একই সঙ্গে রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে পারি।

ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড খুবই সহজলভ্য। এটা যোনিতে একটি ছোট কাঠির মতো ডিভাইস (ট্রান্সডুসার) স্থাপন করে সঞ্চালিত হয়। ইউটেরাস, জরায়ু, ফেলোপেন টিউব—সব ছবি নিয়ে আমরা পরীক্ষা করতে পারি। এ বিষয়ে দক্ষ না হলে শনাক্তকরণ ভুল হতে পারে।

টিভিএস পরীক্ষা এখন আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞই করছেন। আমাদের উচিত যেসব জায়গায় ভালোভাবে পরীক্ষাটা হয় সেখানে এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীকে পাঠানো। গাইনোকোলজিস্টরা বিশেষ প্রশিক্ষণ পেলে এন্ডোমেট্রিওসিস বা চকোলেট সিস্ট—এগুলো পরীক্ষা করতে পারে। এতে রোগটি দ্রুত শনাক্ত করতে পারব।

ঘর থেকে ক্ষমতায়নের যাত্রা শুরু করতে হবে

ডা. মো. মনজুর হোসেন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসার যত প্রটোকল, গাইডলাইন, চেকলিস্ট—সব কিছু পেশাদার সংগঠনের থেকে নিয়ে বাস্তবায়ন করে থাকি। এন্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাডেনোমায়োসিস, পিসিওএস প্রোগ্রাম কিন্তু আগে ছিল না। তবে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে এর কৌশলগত উন্নয়ন যেটুকু করেছিলাম, সেখানেও প্রশিক্ষণ ছিল না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ওজিএসবির সহায়তায় সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় এই তিন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসার যত প্রটোকল, গাইডলাইন, চেকলিস্ট—সব কিছু পেশাদার সংগঠনের থেকে নিয়ে বাস্তবায়ন করে থাকি। এন্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাডেনোমায়োসিস, পিসিওএস প্রোগ্রাম কিন্তু আগে ছিল না। তবে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে এর কৌশলগত উন্নয়ন যেটুকু করেছিলাম, সেখানেও প্রশিক্ষণ ছিল না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ওজিএসবির সহায়তায় সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় এই তিন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

নারীর ক্ষমতায়ন কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বলব, ঘর থেকে যাত্রা শুরু করো। আমি যদি আমার সমাজকে, আমার মেয়েকে ক্ষমতায়ন করতে চাই, আমার বাড়ি থেকে শুরু করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়ন। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই তথ্য বেশির ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এ জন্য স্কুল হেলথ এডুকেশন প্রোগ্রামে পাঠ্যক্রম রয়েছে। সেখানে কিছু পাঠ আমরা যোগ করেছি। তবে বিদ্যমান কাঠামোতে আমরা এখনো এন্ডোমেট্রিওসিস ও অ্যাডেনোমায়োসিস যোগ করতে পারিনি। আজকে যেহেতু আমরা একত্র হয়েছি এবং এখানে এন্ডোমেট্রিওসিসকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমার বিদ্যমান কাঠামোতে এ বিষয়গুলো যুক্ত করতে।

নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে এন্ডোমেট্রিওসিস

ডা. মো. সাঈদ বিন ফয়সল

শুধু চিকিৎসা দিয়ে এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময় সম্ভব নয়। আমরা যদি সচেতনতা তৈরি করতে না পারি, আমাদের কোনো পরিশ্রমই অর্থবহ হবে না। স্কুল, পাঠ্যবই, শিক্ষক বা সরকারি কোনো সাহায্যের মাধ্যমে যদি সচেতনতা তৈরি করা যায় তাহলে দ্রুততম সময়ে শনাক্ত ও নিরাময় করতে পারব। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অর্থবহ হবে। অনেক রোগীকে সার্জারি পর্যন্ত যেতে না-ও হতে পারে।

শুধু চিকিৎসা দিয়ে এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময় সম্ভব নয়। আমরা যদি সচেতনতা তৈরি করতে না পারি, আমাদের কোনো পরিশ্রমই অর্থবহ হবে না। স্কুল, পাঠ্যবই, শিক্ষক বা সরকারি কোনো সাহায্যের মাধ্যমে যদি সচেতনতা তৈরি করা যায় তাহলে দ্রুততম সময়ে শনাক্ত ও নিরাময় করতে পারব। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অর্থবহ হবে। অনেক রোগীকে সার্জারি পর্যন্ত যেতে না-ও হতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে এন্ডোমেট্রিওসিস। নতুন বাংলাদেশে এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময়ে আমাদের সবার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি। আমি ইনসেপ্টার পক্ষ থেকে বলব, এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময়ে সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যে বাজারে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। যেকোনো ধরনের সচেতনতা বা চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজে ইনসেপ্টা অত্যন্ত উৎসাহী। আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং সব সময় থাকব।

বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

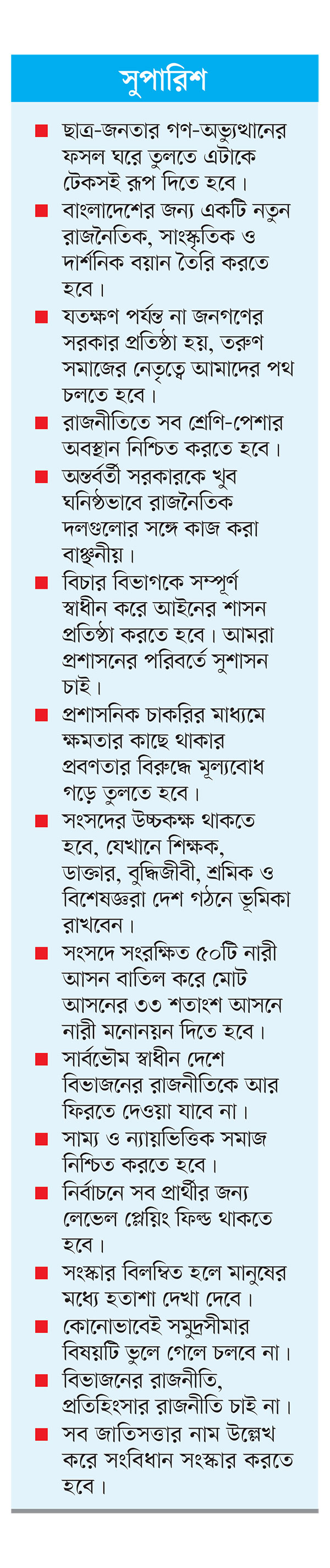

কালের কণ্ঠের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার দিনব্যাপী রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটির কনফারেন্স রুমে ‘বিজয় দিবস : নতুন প্রত্যাশা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক,

পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। আলোচনার সারসংক্ষেপ নিয়ে আজকের দুই পাতার এই বিশেষ আয়োজন। গ্রন্থনা ও সমন্বয় করেছেন কালের কণ্ঠের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।

সংবিধান সংস্কার নয়, এটা নতুন করে লিখতে হবে

অধ্যাপক ড. মাহবুবউল্লাহ

ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ও আওয়ামী লীগ ১০০ বছর ধরে যেসব বয়ান তৈরি করে রেখেছিল, তা আমাদের ঘায়েল করেছে। বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বয়ান তৈরি করতে হবে।

এই দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। একক কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে নতুন বয়ান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মতামতের সারসংক্ষেপ সংকলন করে এটি তৈরি করতে হবে।

এই দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। একক কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে নতুন বয়ান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মতামতের সারসংক্ষেপ সংকলন করে এটি তৈরি করতে হবে।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে নতুন অভিজাত শ্রেণি জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করে।

এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বাহাত্তরের সংবিধান তৈরি হয়েছিল। এই সংবিধানে একটি দেশ চলতে পারে না। সংবিধান নতুন করে লিখতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নতুন সামাজিক চুক্তি করতে হবে, যেটার মাধ্যমে জনগণের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারব। সেই সংবিধানে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে। শুধু আইনের শাসন নয়, সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বভিত্তিক সমাজ গঠন করতে হবে।

ভারতের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আগে যেভাবে গোপন চুক্তি হয়েছিল, সেটি নতুন করে ভাবতে হবে। শেখ হাসিনা ও অন্য সরকারগুলোর সময় দেশে যত অসম ও রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি হয়েছে, সেগুলো বাতিলের দুঃসাহস থাকতে হবে। জুলাই আন্দোলন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই আন্দোলনে আমাদের মূল শিক্ষা—ক্ষমতা চিরকাল ধরে রাখা যায় না। অভ্যুত্থানের পর নানা সংকটের সৃষ্টি হয়। এগুলো উত্তরণে উদ্যমী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

মুক্তির জন্য আরো বন্ধুর পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে

মুক্তির জন্য আরো বন্ধুর পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে

অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী

বিজয় দিবসে আমার অনুভূতি দুই ধরনের। একটি আনন্দের, অন্যটি বিষাদের। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমার মতো অন্য শিক্ষক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বাহাত্তর সালে যখন দেশে ফিরে  এলাম, দেখি অনেক সহকর্মী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। এই স্বাধীনতা তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন ও গর্বের। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কারণ পাকিস্তান আমলে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, কথা বলার অধিকার ছিল না। জনগণের ধারণা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে গণতন্ত্র ফিরে পাবে। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাইনি।

এলাম, দেখি অনেক সহকর্মী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। এই স্বাধীনতা তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন ও গর্বের। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কারণ পাকিস্তান আমলে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, কথা বলার অধিকার ছিল না। জনগণের ধারণা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে গণতন্ত্র ফিরে পাবে। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাইনি।

বাহাত্তর সালে দেশে ফিরে দেখলাম, আমরা যে গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, তা বিলীন হয়ে গেছে। মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। একদলীয় শাসন কায়েম হলো। রক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হলো। সময়ের ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ে একই আকাঙ্ক্ষায় আরেকটি অভ্যুত্থান হলো। এরপর আবার ফ্যাসিবাদের উত্থান হলো। গত ১৫ বছরে অসংখ্য মানুষ গুম ও খুনের শিকার হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার ছিল সারা বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদী সরকার। দেশের তরুণসমাজকে আরো অনুপ্রাণিত করতে হবে। আমাদের দেশের তরুণরা শেষ পর্যন্ত এই ফ্যাসিবাদকে তাড়িয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আরেকটি সুযোগ এসেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাম্য-ন্যায়ের প্রত্যাশার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা জারি রাখতে হবে। অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, সেটি পূরণে আমাদের আরো বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, তরুণসমাজের নেতৃত্বে আমাদের পথ চলতে হবে।

অভ্যুত্থানে বিজয় আমাদের প্রথম পর্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, তরুণসমাজের নেতৃত্বে আমাদের পথ চলতে হবে। গণতন্ত্র দিয়ে জনগণের সরকার হয় না, হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। তাই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তরুণসমাজকে আরো অনুপ্রাণিত করতে হবে।

ভারতের সঙ্গে করা সব চুক্তি উন্মুক্ত করে দিতে হবে

মেজর জেনারেল (অব.) জামিল ডি আহসান বীরপ্রতীক

মহান মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। আমাদের একটি প্রত্যাশা ছিল যে এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে একটি সম্প্রীতির দেশ গঠিত হবে। আমরা চেয়েছিলাম একটি শক্ত নেতৃত্বের অধীনে আত্মপ্রত্যয়ী একটি জাতি গঠিত হবে। স্বাধীনতার পরই  শাসকদের অবক্ষয়ে সেগুলো হারিয়ে গেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আর পেলাম না। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর আবার নতুন একটি প্রত্যাশা পাওয়া গেল। মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান—দুটিই আমাদের জন্য বড় অর্জন। এই অর্জন রক্ষা করতে হবে।

শাসকদের অবক্ষয়ে সেগুলো হারিয়ে গেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আর পেলাম না। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর আবার নতুন একটি প্রত্যাশা পাওয়া গেল। মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান—দুটিই আমাদের জন্য বড় অর্জন। এই অর্জন রক্ষা করতে হবে।

এই অর্জন রক্ষায় সুষ্ঠু নেতৃত্ব এবং একতাবদ্ধ থাকতে হবে। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর জাতি নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। ধর্ম ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হবে। ভারত আমাদের সম্প্রীতি নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। গত ১৫ বছরে তাদের তৈরি করা ক্ষমতা কাঠামোর পতনের পর কারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আমাদের জাতিগত ঐক্য তাদের ভালো লাগছে না। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সম্প্রীতির বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। গত ১৫ বছরে ভারতের সঙ্গে হওয়া বাংলাদেশের সব চুক্তি জনগণের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে।

বর্তমানে রাজনীতির চরিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। রাজনীতিতে এখন বেশির ভাগই ব্যবসায়ী। ফলে ব্যবসাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থেই রাজনীতির গতিমুখ নির্ধারিত হচ্ছে। এটি বৈষম্য সৃষ্টি করছে, যার বিরুদ্ধে ছাত্ররা অভ্যুত্থান করেছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। রাজনীতিতে সব শ্রেণি ও পেশার অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। তবে সরকারের পাশাপাশি ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকার যেটা বলতে পারে না, সেটা সমন্বয়ক কিংবা ছাত্র নেতাদের দিয়ে বলানো যায়। এটি দেশের জন্য বেশ ভালো কাজ করছে।

আমাদের একটা বিষয় খুব খেয়াল করতে হবে, আবেগ-বিপ্লব আর সরকার পরিচালনা এক জিনিস নয়। পাহাড় ও সমতলের মধ্যে আরো সাম্য প্রয়োজন। সেনাবাহিনী গেছে বিধায় পাহাড় এখনো বাংলাদেশের সঙ্গে আছে। ফলে তাদের সমতলের সঙ্গে আরো কিভাবে সমন্বিতভাবে আনা যায়, সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে।

সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ প্রয়োজন

অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী

১৯৭২ সালে দেশে বুর্জোয়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছিল এক ব্যক্তির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য। অথচ যুদ্ধ করেছিল সাধারণ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের গণমুখী বয়ান তৈরি হয়নি। তাই আমরা বারবার হোঁচট খেয়েছি। সাম্য  ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য, তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ লক্ষ্য পূরণে ছাত্ররা জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থান করেছে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্ররা সরে আসেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের খুব ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এ জন্যই প্রয়োজন, যেন তাদের থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার আদায় করা যেতে পারে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছে, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, সে বিষয়টা স্পষ্ট করছে না। রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে সংস্কার প্রত্যাশা করছে, সেটি রাজনৈতিক দলগুলোকেই বলতে হবে। রাজনৈতিক দলেরও সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোতে তৃণমূল পর্যন্ত গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। দলগুলো নিজেদের মধ্যে কী সংস্কার করবে সেটি জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি কিভাবে চলবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কার প্রয়োজন। জবাবদিহির বিষয়টি সংবিধানের মধ্যেই আনতে হবে। এ জন্য বর্তমান সরকার সংস্কার কার্যক্রম করছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ দেওয়া প্রয়োজন। অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো সংস্কার চলতে পারে না। বাংলাদেশের এখন কোনো বন্ধু নেই, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রগুলোর ছায়া পড়েছে। আমাদের এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রয়োজন, যে জনগণকে নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করবে। যে সরকার জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবে, জনগণের অর্থ লুট করে বিদেশে পাচার করবে না। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের শিক্ষার্থীরা লড়াই করেছে। এই আধিপত্যবাদ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে সই করা গোপন চুক্তি থেকেই শুরু। এটি বাড়তে বাড়তে এই পর্যায়ে চলে এসেছে।

ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য, তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ লক্ষ্য পূরণে ছাত্ররা জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থান করেছে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্ররা সরে আসেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের খুব ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এ জন্যই প্রয়োজন, যেন তাদের থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার আদায় করা যেতে পারে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছে, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, সে বিষয়টা স্পষ্ট করছে না। রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে সংস্কার প্রত্যাশা করছে, সেটি রাজনৈতিক দলগুলোকেই বলতে হবে। রাজনৈতিক দলেরও সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোতে তৃণমূল পর্যন্ত গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। দলগুলো নিজেদের মধ্যে কী সংস্কার করবে সেটি জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি কিভাবে চলবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কার প্রয়োজন। জবাবদিহির বিষয়টি সংবিধানের মধ্যেই আনতে হবে। এ জন্য বর্তমান সরকার সংস্কার কার্যক্রম করছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ দেওয়া প্রয়োজন। অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো সংস্কার চলতে পারে না। বাংলাদেশের এখন কোনো বন্ধু নেই, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রগুলোর ছায়া পড়েছে। আমাদের এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রয়োজন, যে জনগণকে নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করবে। যে সরকার জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবে, জনগণের অর্থ লুট করে বিদেশে পাচার করবে না। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের শিক্ষার্থীরা লড়াই করেছে। এই আধিপত্যবাদ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে সই করা গোপন চুক্তি থেকেই শুরু। এটি বাড়তে বাড়তে এই পর্যায়ে চলে এসেছে।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনে

আবদুল আউয়াল মিন্টু

৫৩ বছর আগে আমাদের যা প্রত্যাশা ছিল, তা এখনো তেমনই আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তথা একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু এই প্রত্যাশাটা কে পূরণ করবে? আমি যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা চাই, তা  আজও দেখিনি। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ইতিবাচক না হলে এসব প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব না। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, মানবিক মর্যাদা ও সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকুক। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদেরই দিতে হবে, যারা বৈষম্য কমাতে পারবে, জনগণের অধিকার যারা নিশ্চিত করবে।

আজও দেখিনি। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ইতিবাচক না হলে এসব প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব না। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, মানবিক মর্যাদা ও সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকুক। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদেরই দিতে হবে, যারা বৈষম্য কমাতে পারবে, জনগণের অধিকার যারা নিশ্চিত করবে।

সমাজে দুই শ্রেণির মানুষের বসবাস। এক শ্রেণির মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করছে, যারা সেই সম্পদের পুরো সুবিধাভোগী নয়। অন্য একটি শ্রেণি এই সম্পদ অর্জন করছে এবং বিদেশে সেই সম্পদ পাচারও করছে। দেশের সম্পদের বিলি-বণ্টনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন। আমরা বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ চাই। এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হবে, বিনিয়োগ বাড়বে। কারণ আমাদের সমাজে প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। বিনিয়োগ বাড়াতে না পারলে এই বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ বৈষম্যের মুখে পড়বে। একজন ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করার পর তা ফেরত আসার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কায়েমি স্বার্থবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। জনগণের টাকায় পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান গত ১৫ বছরে ধ্বংস করা হয়েছে। এগুলো সংস্কার করতে হবে, যেন তারা জনকল্যাণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এ জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রী করে এর ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। কারণ সব রাজনৈতিক দলই সুযোগ পেয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। রাজনৈতিক দল যেন জনগণের সেবার মানসিকতা থেকে বিচ্যুত না হয়, সে জন্য সংস্কার প্রয়োজন। আইনের শাসনের পরিবর্তে এখন আইনের দ্বারা শাসন চলছে। বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা প্রশাসনের পরিবর্তে সুশাসন চাই।

রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আমরা প্রকৃত বিজয় অর্জন করতে পারিনি। এই দেশ যিনি স্বাধীন করেছেন—শেখ মুজিব, তাঁর হাতেই দেশের সংবিধানকে ক্ষমতার হাতিয়ার বানানো হয়েছে, বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৩০ লাখ শহীদ এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ  বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানের পরও আমাদের অর্জন বলতে কিছুই নেই। এটি অনুধাবন করা খুবই জরুরি। ৫৩ বছর পর এসে আমরা দেখছি, সংস্কার করার জন্য সব কিছু রয়ে গেল। তাহলে এত দিন আমরা কী করেছি? বারবার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণকে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে হচ্ছে। এবারের জুলাই অভ্যুত্থানে যে ঐক্য অর্জিত হয়েছে, যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলো হাতছাড়া করা যাবে না। যখন সন্তু লারমাদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার আহবান জানানো হয়েছিল, তখন থেকেই বিভাজনের রাজনীতি শুরু। অথচ প্রয়োজনে বাংলাদেশের সব মানুষ একত্র হয়ে অভ্যুত্থান করে। এ জন্যই সব ব্যর্থতার মধ্যেও আমাদের অর্জন আমরা বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় লিখি। দেশের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহবান থাকবে, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বিষয়টিতে নজর দিন। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আবার প্রশাসনিক চাকরির মাধ্যমে ক্ষমতার কাছে থাকার প্রবণতার বিরুদ্ধে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। এই প্রবণতার মধ্যেই সব সংকটের মূল লুকিয়ে আছে। এই প্রবণতাই শেখ হাসিনার মতো স্বৈরশাসক এবং আজিজ-বেনজীরের মতো প্রশাসক তৈরি করেছে। আমাদের সন্তানরা নিজেদের জীবন দিয়ে এই স্বৈরাচারদের বিদায় করেছে। তবে এর অবসান করতে হবে, কতবার শিক্ষার্থীদের প্রাণ দিতে হবে?

বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানের পরও আমাদের অর্জন বলতে কিছুই নেই। এটি অনুধাবন করা খুবই জরুরি। ৫৩ বছর পর এসে আমরা দেখছি, সংস্কার করার জন্য সব কিছু রয়ে গেল। তাহলে এত দিন আমরা কী করেছি? বারবার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণকে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে হচ্ছে। এবারের জুলাই অভ্যুত্থানে যে ঐক্য অর্জিত হয়েছে, যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলো হাতছাড়া করা যাবে না। যখন সন্তু লারমাদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার আহবান জানানো হয়েছিল, তখন থেকেই বিভাজনের রাজনীতি শুরু। অথচ প্রয়োজনে বাংলাদেশের সব মানুষ একত্র হয়ে অভ্যুত্থান করে। এ জন্যই সব ব্যর্থতার মধ্যেও আমাদের অর্জন আমরা বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় লিখি। দেশের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহবান থাকবে, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বিষয়টিতে নজর দিন। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আবার প্রশাসনিক চাকরির মাধ্যমে ক্ষমতার কাছে থাকার প্রবণতার বিরুদ্ধে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। এই প্রবণতার মধ্যেই সব সংকটের মূল লুকিয়ে আছে। এই প্রবণতাই শেখ হাসিনার মতো স্বৈরশাসক এবং আজিজ-বেনজীরের মতো প্রশাসক তৈরি করেছে। আমাদের সন্তানরা নিজেদের জীবন দিয়ে এই স্বৈরাচারদের বিদায় করেছে। তবে এর অবসান করতে হবে, কতবার শিক্ষার্থীদের প্রাণ দিতে হবে?

বৈচিত্র্যের নামে বিভাজন এবং পরিবর্তনের নামে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বর যেভাবে ঐক্য তৈরি হয়েছিল, ‘বাঙালি হয়ে যাওয়ার’ বিরুদ্ধে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ঐক্য হয়েছিল। এসব থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হ্বে। স্বৈরাচার যেন ফিরে আসতে না পারে তার জন্য জনগণের ক্ষমতা সুসংহত করতে হবে। প্রত্যাশিত পরিবর্তন যতটুকু দরকার, এ জন্য সবাইকে নিয়ে ডায়ালগ করতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্বকে সামনে রেখে সব মতকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মতৈক্যের জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা।

একক উন্নতি নয় সামষ্টিক উন্নতি হতে হবে মূলমন্ত্র

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল

মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পর আমাদের দেশটি পরিণত সময়ে থাকার কথা থাকলেও এখন দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। যাদের এটি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল, তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের ব্যর্থতা হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিগত লাভের আশায় দেশের  সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি ভুলে গেছি। তাই দেশ বারবার স্বৈরাচারের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংস হয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্পটি এতটাই রুগ্ণ হয়েছে যে, এখানে আশু সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কৃতির উন্নয়নে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, একাডেমিক ফ্যাসিলিটির অবস্থা খুবই দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাটক, চলচ্চিত্রের জন্য খোলা বিভাগগুলোয় নাকি বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা না হওয়ায় এমন দুর্দশা, কারণ নাটক ও চলচ্চিত্র কোনো চাকরি নয়।

সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি ভুলে গেছি। তাই দেশ বারবার স্বৈরাচারের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংস হয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্পটি এতটাই রুগ্ণ হয়েছে যে, এখানে আশু সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কৃতির উন্নয়নে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, একাডেমিক ফ্যাসিলিটির অবস্থা খুবই দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাটক, চলচ্চিত্রের জন্য খোলা বিভাগগুলোয় নাকি বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা না হওয়ায় এমন দুর্দশা, কারণ নাটক ও চলচ্চিত্র কোনো চাকরি নয়।

বিগত স্বৈরাচারের আমলে বড় বড় দালান হয়েছে, স্টুডিও হয়েছে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের মানুষ তৈরি হয়নি। চলচ্চিত্রে কলাকুশলীদের মেধা লালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্বউদ্যোগে যাঁরা ভালো কাজ করেছেন, তাঁদের মূল্যায়ন করা হয়নি। চলচ্চিত্রের সোনালি যুগ ফেরাতে মেধাভিত্তিক বরাদ্দ লাগবে।

প্রবীণ প্রজন্মের অভিজ্ঞতা এবং নতুন প্রজন্মের উদ্যমের মধ্য দিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একক উন্নতি নয়, সামষ্টিক উন্নতি—এই চিন্তাটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বপন করতে হবে। উন্নয়নের লক্ষ্য হবে পরিবার ও গোষ্ঠীর জন্য তথা সামষ্টিক উন্নয়ন। বিগত ১৫ বছরে আমরা দেখলাম, বিদ্যমান ব্যবস্থা এমন ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অনধিকার চর্চা করে। যেমন—পুলিশের ক্ষমতা ব্যবহার করেছে বেনজীর-বিপ্লবের মতো মানুষেরা, যারা ক্ষমতা পেয়ে জনগণকে নিপীড়ন করেছে। এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করতে হবে, যেন ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ আর কেউ না পায়।

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রে জনগণের অংশীদারি নিশ্চিতে সংসদে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সংসদের উচ্চকক্ষ থাকতে হবে, যেখানে শিক্ষক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞরা দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবেন।

জাতীয় সংসদে ৩৩ শতাংশ নারী হতে হবে নির্বাচিত

অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী

নতুন বাংলাদেশে সবার প্রথমে আমি রাজনীতিতে এমন একটা ব্যবস্থা চাই, যেখানে হাজার চেষ্টা করেও কেউ একচ্ছত্র স্বৈরাচারী ক্ষমতা আর ব্যবহার করতে পারবে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি সংস্কার না আনতে পারি, তাহলে স্বৈরাচার ফিরে আসবে। একটি  বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ক্ষমতা কখনোই এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা দেখেছি, একই ব্যক্তি একাধারে দলের প্রধান, পার্লামেন্টের প্রধান ও নির্বাহী প্রধান। এই জায়গাটাতে সংস্কারের মাধ্যমে তিন ব্যক্তিকে আলাদা করতে হবে। সংবিধানের যে পরিবর্তন আসছে, সেখানে নিশ্চিত করতে হবে যেখানে তিন ব্যক্তি আলাদা হবে। যেখানে ক্ষমতা ভাগ হবে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বিভাজনের জন্য আমাদের দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের জন্য সুন্দর আগামী নিশ্চিত করতে হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন এখন সময়ের দাবি।

বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ক্ষমতা কখনোই এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা দেখেছি, একই ব্যক্তি একাধারে দলের প্রধান, পার্লামেন্টের প্রধান ও নির্বাহী প্রধান। এই জায়গাটাতে সংস্কারের মাধ্যমে তিন ব্যক্তিকে আলাদা করতে হবে। সংবিধানের যে পরিবর্তন আসছে, সেখানে নিশ্চিত করতে হবে যেখানে তিন ব্যক্তি আলাদা হবে। যেখানে ক্ষমতা ভাগ হবে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বিভাজনের জন্য আমাদের দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের জন্য সুন্দর আগামী নিশ্চিত করতে হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন এখন সময়ের দাবি।

এবারের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নারীরাও অসম সাহস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা অংশ নিয়েছেন। যদি তাঁরা না আসতেন, তাহলে আজকের বিপ্লব কতটুকু সার্থক হতো তা নিয়ে আমি সন্দিহান। সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন বাতিল করতে হবে। মোট আসনের ৩৩ শতাংশ আসনে নারী আসতে হবে। এটি করতে না পারলে নারীরা পিছিয়ে পড়বেন। তরুণ নেতৃৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা এগোবে না। গ্রাম থেকে নেতৃত্ব বাছাই করে আনতে হবে। দলগুলোর গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে গ্রামের নেতৃত্ব আনতে হবে। আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন দফা ও দাবি দিচ্ছে। কিন্তু দলের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন কিভাবে আনবে, সেটি বলছে না। গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন না এলে নতুন নেতৃত্ব কিভাবে আসবে? আমি সন্ত্রাসমুক্ত ছাত্ররাজনীতি চাই। নারী হিসেবে প্রতিটা জায়গায় সমান অধিকার চাই। এই অধিকার যেমন ঘোমটা দেওয়ার, তেমনি ঘোমটা ছাড়া চলার অধিকার। সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাই না। আমি চাই না আমার ওপর কারো কর্তৃত্ব আসুক। যেই কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের আবরণের মধ্য দিয়ে একজন নারী কিভাবে চলবে তা শিখিয়ে দেবে, সেই শিক্ষা চাই না।

গণ-অভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষায় জাতিগত ঐক্য তৈরি করতে হবে

অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘ ৫৪ বছর আমরা পার করেছি। এর মধ্যে বিগত সাড়ে ১৫টি বছর আমরা বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মধ্যেই কারারুদ্ধ ছিলাম। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের মুক্তি ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার  খুলে গেছে। মানুষ তার চির আকাঙ্ক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। বিগত স্বৈরাচার যা কিছু গোপন করেছিল, তা আজ আমরা সবাই মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারছি। মুক্তিযুদ্ধের পর আবারও এ দেশের মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েছে। এই অর্জনগুলো রক্ষায় আমাদের জাতিগত ঐক্য তৈরি করতে হবে। ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের রক্তভেজা অর্জনগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের হতে হবে সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী।

খুলে গেছে। মানুষ তার চির আকাঙ্ক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। বিগত স্বৈরাচার যা কিছু গোপন করেছিল, তা আজ আমরা সবাই মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারছি। মুক্তিযুদ্ধের পর আবারও এ দেশের মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েছে। এই অর্জনগুলো রক্ষায় আমাদের জাতিগত ঐক্য তৈরি করতে হবে। ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের রক্তভেজা অর্জনগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের হতে হবে সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী।

সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন প্রজন্ম খুবই সচেষ্ট, তাদের এ চেতনা সত্যিই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই প্রজন্ম যেকোনো অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের এই প্রাণবন্ত চেতনার সঙ্গে দেশের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছে, মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্ভব ঘটেছে। দেশ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবার একত্রিত চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু, এভাবে বিভাজন করাটা বাংলাদেশের একজন নাগরিকের জন্য বিব্রতকর। পাহাড়ি ও বাঙালি, এভাবে বিভাজন করার জন্য বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়নি। আমি মনে করি, সার্বভৌম-স্বাধীন দেশের মধ্যে এসব বিভাজনের রাজনীতিকে আর ফিরতে দেওয়া যাবে না। প্রিয় মাতৃভূমিকে মনের মতো করে গড়ার উপযুক্ত সময় এখন এসে গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা একজন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞজন। মানুষকে একটি সম্ভাবনার দেশ দিতে চান তিনি। বিগত ১৬ বছরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশটাকে সংস্কার করতে তাঁকে সময় দিতে হবে। এই সংস্কারগুলোর মধ্য দিয়ে দেশে সম্প্রীতির আবরণ তৈরি হবে। আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলনে সব দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের দেশের ৫১টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ কথা বলবে। এই দেশের সম্প্রীতির অভিজাত্য সম্পর্কে তারা জানবে।

প্রতিবেশীর দাদাগিরি আচরণ আমরা মোটেও প্রত্যাশা করি না

অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে মহৎ অর্জন। ২৪ বছরের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজ ও  রাষ্ট্র বিনির্মাণ, একটি শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ তৈরি। আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা নিপাট জনযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। এটার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পেয়েছিল। ৫৪ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সব সময়ই উন্নয়নের কথা বলেছে। কিন্তু সেই উন্নয়ন সাধারণ মানুষ কখনোই পায়নি। স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ সরকার এসে তা ভূলুণ্ঠিত করে। রক্ত দিয়ে মানুষ গণ-অভ্যুত্থান করেছিল। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পথচলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এর মধ্য দিয়ে টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানে সেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতন হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটি ও গুম কমিশনের প্রতিবেদনে গত সরকারের নানা তথ্য উঠে এসেছে। এখানকার তথ্যগুলো শিহরিত করে তুলছে সাধারণ মানুষকে। আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে যাতে সবাই টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে পারে। আমরা এমন রাষ্ট্রকাঠামো চাই যেখানে আমার কষ্টার্জিত অর্থ শাসকগোষ্ঠী পাচার করে বিদেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। আমরা মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই। ন্যায়ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাজ চাই।

রাষ্ট্র বিনির্মাণ, একটি শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ তৈরি। আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা নিপাট জনযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। এটার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পেয়েছিল। ৫৪ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সব সময়ই উন্নয়নের কথা বলেছে। কিন্তু সেই উন্নয়ন সাধারণ মানুষ কখনোই পায়নি। স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ সরকার এসে তা ভূলুণ্ঠিত করে। রক্ত দিয়ে মানুষ গণ-অভ্যুত্থান করেছিল। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পথচলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এর মধ্য দিয়ে টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানে সেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতন হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটি ও গুম কমিশনের প্রতিবেদনে গত সরকারের নানা তথ্য উঠে এসেছে। এখানকার তথ্যগুলো শিহরিত করে তুলছে সাধারণ মানুষকে। আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে যাতে সবাই টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে পারে। আমরা এমন রাষ্ট্রকাঠামো চাই যেখানে আমার কষ্টার্জিত অর্থ শাসকগোষ্ঠী পাচার করে বিদেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। আমরা মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই। ন্যায়ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাজ চাই।

নির্বাচন নিয়ে বেশি অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না

অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে সফলতার পরও আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যটিতে দৃষ্টি রাখতে পারছি না। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর আমরা যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবারও তাই ঘটছে। অভ্যুত্থানের পর সব দাবিদাওয়া নিয়ে আলাপ করে তা  সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। সংস্কার বিলম্বিত হলে মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে।

সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। সংস্কার বিলম্বিত হলে মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে।

রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নতুন প্রত্যাশার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় আনতে হবে। বিগত ১৫ বছর মানুষ ভোট দিতে পারেনি, জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের সব নির্বাচন হয়েছে ভোটারহীন। দ্রুত একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচন নিয়ে বেশি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহবান থাকবে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার। শেখ হাসিনা এক ব্যক্তি এক দলের ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সংবিধানে ইচ্ছামতো কাটাছেঁড়া করেছিলেন, কোনো লাভ হয়নি। সংবিধানকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটি বেশি কাটাছেঁড়া করা ঠিক হবে না। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সংস্কার করতে হবে। বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে, এ ছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আগের সরকারগুলো যা করেছে, তার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে স্বৈরশাসনের বিচার করতে হবে। একদলীয় বিচারক ও আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া ঠিক হবে না। নইলে নতুন এই বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। বিচার বিভাগের সংস্কার খুবই জরুরি। বিচারক নিয়োগের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে শেখ হাসিনা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাতিল করেছিলেন। বিচারপতিদের অনিয়মের বিষয়ে এই কাউন্সিল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। এটি বাতিল করে শেখ হাসিনা বিচার বিভাগকে পরাধীন করেছেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত করতে উদ্যোগ নিতে হবে। জনগণের মতামত দেওয়ার এবং রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে জবাবাদিহির আওতায় আনতে হবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

আবু আলম শহীদ খান

বৈষম্যহীন মানুষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি হবে—সেই প্রত্যাশা নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। সংবিধানে প্রস্তাব ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন একটি সুষম সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং  রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গত ৫৪ বছরে কী পেলাম? একাত্তর থেকে চব্বিশের এই পর্যন্ত বলতে গেলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো করে বলতে হয়, ‘কেউ কথা রাখেনি’। এমন রাজনৈতিক কাঠামো চাই, যেখানে ফ্যাসিবাদ যেন ফিরে আসতে না পারে। সব খারাপ কাজ তারা করেছে। সে জন্য সংস্কার ও নির্বাচনের কথা হচ্ছে।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গত ৫৪ বছরে কী পেলাম? একাত্তর থেকে চব্বিশের এই পর্যন্ত বলতে গেলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো করে বলতে হয়, ‘কেউ কথা রাখেনি’। এমন রাজনৈতিক কাঠামো চাই, যেখানে ফ্যাসিবাদ যেন ফিরে আসতে না পারে। সব খারাপ কাজ তারা করেছে। সে জন্য সংস্কার ও নির্বাচনের কথা হচ্ছে।