যেন বৃষ্টির অবিরাম পতনের ধ্বনি এবং তার চঞ্চলতা ও উল্লাসের প্রতীক।

বৃষ্টির ছন্দের সাথে এই গানগুলির মিল আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বর্ষার দুইটা ভিন্ন রূপ এই গান দুইটাতে ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। 'নীল অঞ্জন ঘন' বৃষ্টির শান্ত ও স্নিগ্ধ প্রথম পর্যায়কে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হচ্ছে ধীরে ধীরে, আর 'শাওন গগনে' বৃষ্টির উন্মত্ত এবং প্রবল ধারাকে ফোটায়ে তোলে, যখন বৃষ্টি তার পূর্ণ বেগে ঝরে পড়ে। সংগীত গবেষক এবং রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, বিশেষত বৃষ্টির ছন্দময় বিন্যাসের গভীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ ড. শুভ গুহঠাকুরতার গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের বৈচিত্র্য এবং তার সাথে প্রাকৃতিক উপাদানের সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় (শুভ গুহঠাকুরতা, ২০১২। রবীন্দ্রসংগীত: ভাবনা ও ছন্দ। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই নির্দিষ্ট বইটার উল্লেখ একটা উদাহরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও ছন্দ নিয়ে আরো অনেক বিশেষজ্ঞের কাজ রয়েছে যা এই বক্তব্যের সমর্থন করবে)

আমার জাপানিজ জুনিপারের সংগীততত্ত্বে এতটা জানাশোনা থাকার কথা না।

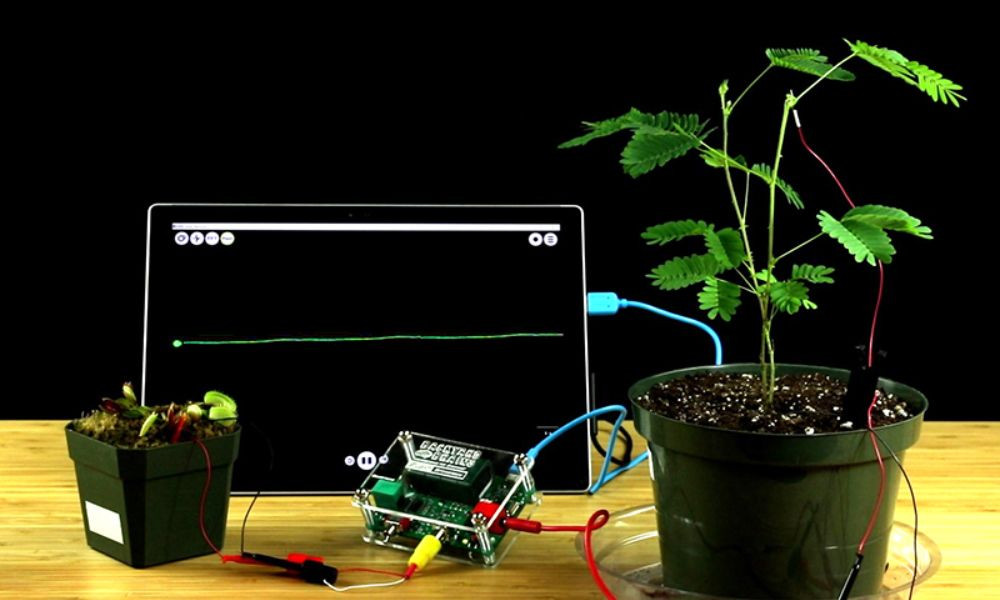

তবে, যেহেতু গানগুলা বৃষ্টির বিভিন্ন সময়ের শব্দ ও ছন্দকে অনুকরণ করতেসে, সেই ছন্দ বা শব্দ বুঝতে জুনিপারের সমস্যা হওয়ার কথা না। তাই, এই গান দুইটা গেয়ে শেষ করার ঠিক তিন – চার সেকেন্ড পর অ্যাপের স্ক্রিনে উঁচু একটা স্পাইক দেখাতো। যার অর্থ, সে উত্তেজিত। আমার ডক্টরাল গবেষণার প্রস্তাবের সমর্থনে আমি একই ঘটনা আমার কমিটিকে দেখাইসি। আরো ইঙ্গিতপূর্ণ হইল যে, প্রায় চার হপ্তা পর যখন বৃষ্টি আসলো, তারপর থেকেই জুনিপারের স্পাইকটা বন্ধ হয়ে গেল।

গাছের সাথে বাংলা আর ব্রজবুলি ভাষার এই যোগাযোগ কিন্তু ব্যাকরণ দিয়ে না, কন্টেক্সট বা পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে। জুনিপার অনেকদিন পানি না পেয়ে যখন বৃষ্টির অনুকরণ শব্দ শুনতে পায়, তখন সে উত্তেজিত হয় পানির জন্য, ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে না। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড চ্যামোভিতস তার “হোয়াট এ প্ল্যান্ট নোউস (একটা গাছ কি জানে)” নামক বইয়ে, দেখাইসেন যে, গাছ শুনতে পায়। পানির পাইপের শব্দ শুনে অনেক আগাছাকেই সেদিকে আগায় যাইতে দেখা যায়।

এই ঘটনা দিয়ে লেখা শুরু করলাম। কারণ বাংলাদেশে বেড়ে উঠসি এই ধারণা সাংস্কৃতিকভাবে বদ্ধমূল করতে করতে যে, ব্যাকরণ মেনে চলাটাই ভাষা, বা অন্তত সভ্য ভাষা। কিন্তু, দীর্ঘ সময় গবেষণা এবং দেখাশোনা করে বুঝলাম, যে ভাষা ব্যাকরণের পিছে দৌড়ায় সেই ভাষা মারা যায়, আর যেই ভাষার পিছে ব্যাকরণ দৌড়ায়, সেই ভাষা বেঁচে থাকে, বেড়ে উঠে, ভালো থাকে। কিভাবে? আসেন বুঝায়ে বলি।

ব্যাপারটা হইল পরিপ্রেক্ষিত। যেমন, বাংলা 'মামা' শব্দটা। আমার সিসিলিয়ান বন্ধু ইমানুয়েলকে বলেছিলাম যে, মামা একটা সার্বজনীন আদুরে ডাক। এই ধারণা নেয়ার কিসুদিনের মধ্যেই ইমানুয়েল একটা অনূদিত বাংলা বইয়ে দেখে যে, মামা মানে মায়ের ভাই, তারপর ব্যাকেটে লেখা সার্বজনীন আদুরে ডাক। তো ইমানুয়েল আমাকে ফোন করেই বলত 'মামা!', তারপর সিসিলিয়ান স্বভাবে গালাগালি শুরু করত (গালাগালিটা সিসিলিয়ানদের আদুরে ভাষা)। কিন্তু ইংরেজিতে 'মামা' মানে আম্মাহুজুর, তাই অনেকেই ইমানুয়েলকে বলত, 'তুই তোর মায়ের সাথে এভাবে কথা বলিস?' আবার, বাংলার জঙ্গুলে এলাকাগুলাতে যান, যেমন সুন্দরবনে বাঘ হইল ছোট মামা, ডাকাইত হইল মেজ মামা আর ফরেস্টার হইল বড়মামা। চকোরিয়াতে আমার বন্ধু সাইদুর রহমান আমাকে দেখাইল যে, ক্ষ্যাপা হাতিকে এলাকার লোকজন 'মামা' বলে শান্ত করে। হাতির তো 'মামা – ভাগিনার' আদুরে সম্পর্ক বোঝার কথা না। হাতি কেমনে বোঝে?

বিষয় হইল কনটেক্সট। মানুষসহ প্রাণীকুল তাদের চারপাশ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। আই. পি পাভলভ,. (১৯২৭। কন্ডিশনড রিফ্লেক্সেস: এন ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকটিভিটি অফ দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স। লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) মূলত কুকুরের পাচনতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করতেসিলেন এবং লক্ষ্য করেন যে, খাবার দেখলে কুকুরের মুখে স্বাভাবিকভাবেই লালা আসে। এইটা একটা স্বাভাবিক বা অনানুমানিক প্রতিক্রিয়া (Unconditioned Response - UCR), যা একটা স্বাভাবিক বা অনানুমানিক উদ্দীপক (Unconditioned Stimulus - UCS), অর্থাৎ খাবারের কারণে ঘটে।

এরপর তিনি একটা পরীক্ষা শুরু করেন। খাবার দেওয়ার আগে তিনি একটা ঘণ্টা বাজাতেন। প্রথমে কুকুর শুধু খাবার দেখলেই লালা ঝরাতো, ঘণ্টার শব্দে নয়। কিন্তু কয়েকবার খাবার (UCS) দেওয়ার ঠিক আগে ঘণ্টা (Neutral Stimulus - NS) বাজানো হলে, কুকুর ধীরে ধীরে ঘণ্টার শব্দের সাথে খাবারের সম্পর্ক তৈরি করে। কিছু সময় পর দেখা গেল, শুধু ঘণ্টার শব্দ শুনেই কুকুরের মুখে লালা আসে, এমনকি খাবার না দিলেও। এই অবস্থায় ঘণ্টাটা একটা আনুমানিক বা সাপেক্ষ উদ্দীপকে (Conditioned Stimulus - CS) এবং ঘণ্টার শব্দ শুনে লালা ঝরানোকে একটা আনুমানিক বা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response - CR) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে পাভলভ দেখান যে, প্রাণীরা একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপককে (যেমন ঘণ্টা) একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের (যেমন খাবার) সাথে সংযুক্ত করে নতুন আচরণ শিখতে পারে। অর্থাৎ, একটা উদ্দীপকের (ঘণ্টা) উপস্থিতি অন্য একটা উদ্দীপকের (খাবার) প্রত্যাশা তৈরি করে এবং তার ফলস্বরূপ একটা প্রতিক্রিয়া (লালা ঝরানো) ঘটে। এইটা কেবল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নয়, বরং পরিবেশ থেকে শেখার একটা মৌলিক কৌশল। অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত থেকে জীবেরা শেখে, পরিস্থিতির অর্থ তৈরি করে তাদের মনে।

আর এই অর্থ তৈরির পর থেকে শুরু হয় ব্যাকরণের। কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিগাছাকে সাধারণত সংজ্ঞা দেওয়া প্রাণীরা কী অর্থে ব্যবহার করে, তা-ই শব্দার্থ। কিন্তু ঠিক মামা শব্দটার যেমন আভিধানিক অর্থ হইল মায়ের ভাই বা সার্বজনীন আদুরে ডাক, কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী সেই মামা মায়ের ভাই থেকে বন্ধু, মা বাঘ-ভাল্লুক , ডাকাত – ফরেস্টার যে কেউ হইতে পারে। আবার একেক পরিপ্রেক্ষিতে মামা ডাকটা সতর্কতা, যেমন বাঘ আসলে “মামায় আইসে” বলে দৌড় দেওয়া। আবার মেজো মামারা একসময় ফরেস্টার বড়মামারা আসলে “বড় মামা/ফরেস্ট” বলে দৌড় দিত। আবার চকোরিয়ার কলি আপা ক্ষিপ্ত হাতির সামনে পড়ে “মামা – আমার বাচ্চারে খাইলে আমারেও খাও – নাইলে আমগো যাইতে দাও” বলে অনুরোধ করায়, হাতি তাদের কোনো ক্ষতি করে নাই বলে দাবি করেন আমার আর সাইদের কাছে।

তাই কেবল ব্যাকরণের নিয়ম আর অর্থ মেনে চললে ভাষার এই সৃষ্টিশীলতা ব্যাহত হয়। ব্যাহত হয় ভাষায় নতুন শব্দ, ধারণা, সংজ্ঞা, আবেগ, অনুভূতি এবং নতুন অর্থ তৈরি। শুধু তাই নয়, যখন এই অর্থগুলোকে নির্দিষ্ট ব্যাকরণের বাঁধনে বেঁধে ফেলার রাজনৈতিক বা ঔপনিবেশিক চেষ্টা হয়, তখন হারিয়ে যায় অজস্রে অর্থ, অনুভূতি, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যেমন, ২০১৪ সালে আমি টেকনাফ–সেন্ট মার্টিন অঞ্চলে সামুদ্রিক প্রাণীর স্থানীয় নাম নিয়া করা একটা গবেষণায়, আল মারুফ রাসেল ভাইকে সহযোগিতা করসিলাম। তখন দেখসিলাম, প্রচলিত বাংলা বা ইংরেজি নাম না জেনেও স্থানীয় জেলেরা স্রেফ ছবি দেখে প্রায় ৭৫টা মাছের প্রজাতির স্থানীয় নাম, কোথায় পাওয়া যায়, কখন পাওয়া যায়, খাইতে কেমন এমনকি এই মাছের সাথে কী কী স্থানীয় গল্প আর বিশ্বাস জড়ায় আসে তা খুব সহজে বলে গেসেন। অথচ এই জেলেদের সন্তানরা এই একই মাছগুলার নাম শেখে ইংরেজি, বাংলা আর ল্যাটিন অর্থাৎ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম হিসেবে। পরীক্ষার খাতায় তাদের যে তথ্যগুলা উগরে দিতে হয়, সেই তথ্যের মূল সাবজেক্ট অর্থাৎ সামুদ্রিক প্রাণীদের পারিবারিকভাবে চিনেও সেই জ্ঞান তাদের পরীক্ষায় কাজে আসে না। আর বাংলাদেশের শিক্ষা ও গবেষণাও এই হাতে কলমে শেখা ও ধরে রাখা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়।

তাই ব্যাকরণের উচিত ভাষার পিছে দৌড়ানো। ভাষার পরিপ্রেক্ষিত, সামাজিক, আন্ত-প্রজাতিক এবং আঞ্চলিক ধারণা, সংজ্ঞা ও অর্থ তৈরির ব্যাপারে ব্যাকরণের নিয়মিত নিজেকে আপডেট করা প্রয়োজন। বিদেশি ভাষায় যেসব সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সামাজিক ধারণা আছে, সেগুলো কিভাবে বাংলা ভূখণ্ডের বিভিন্ন ভাষা, উপভাষা এবং আঞ্চলিকতায় অনুদিত হয়, তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে আমাদের জন্য এইসব ক্ষেত্রে ধারণাগুলোকে বুঝতে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে প্রয়োগ করতে অনেক সুবিধা হবে। এবং ভাষার এরকম চর্চার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক নিয়মের নিজস্ব নতুন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা তৈরি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং এই বিষয়গুলার চর্চা আরো ব্যাপৃত হবে।

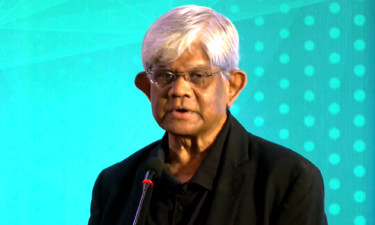

লেখক: নৃতত্ত্ববিদ ও জটিলতা বিশ্লেষক। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট সান অ্যান্টোনিও-তে নৃতত্ত্বে পিএইচডি গবেষণায় নিয়োজিত।