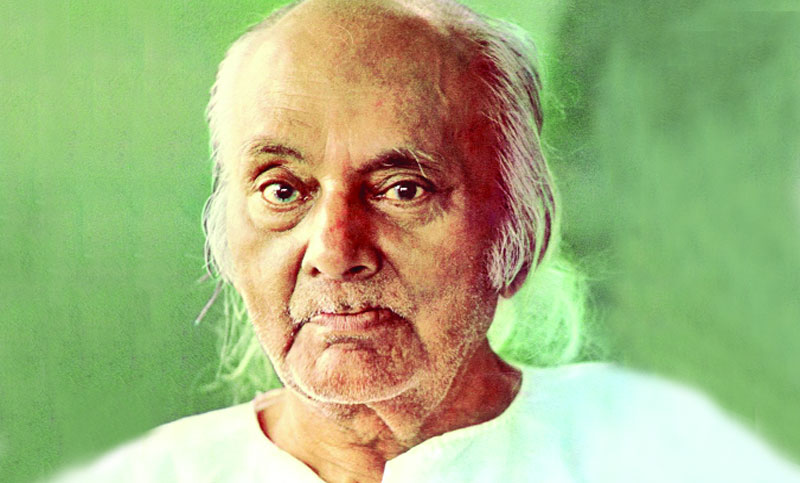

নজরুলের কবিহৃদয় বেশি মেতে রয়েছে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই এ দুই ছন্দে রচিত। প্রাচীন প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে, চর্যাপদে, মধ্যযুগের পদাবলিতে, কাহিনিকাব্যে মাত্রাবৃত্তের যে অবয়ব আমরা খুঁজে পাই, তাতে রয়েছে গূঢ় রহস্যময়তা। মধ্যযুগে কোনো কবি যুক্তবর্ণকে সচেতনভাবে দুই মাত্রার মূল্য দেননি।

নজরুলের কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

- মুজিবুল হক কবীর

অন্যান্য

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় লক্ষণীয় কবির আত্মোদ্ঘাটন বা আত্মিক বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রথম গ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’য়ই (১৯২২) তিনি ‘মুক্ত জীবনানন্দ’ :

আমি। বন্ধন হারা।

আমি। ষোড়শীর হূদি। সরসিজ প্রেম। উদ্দাম, আমি। ধন্যি।

আমি। উন্মন-মন। উদাসীর,

আমি। বিধবার বুকে। ক্রন্দন-শ্বাস,। হা-হুতাশ আমি। হুতাশীর।

[‘বিদ্রোহী’, ছয় মাত্রার মুক্তক মাত্রাবৃত্ত]

অতিপর্ব ও অপূর্ণ পর্বের প্রয়োগে ‘বিদ্রোহী’তে জেগে উঠেছে ছন্দস্পন্দ। গতির চাঞ্চল্য ও প্রাবল্য—দুই-ই অসম পঙক্তির বিন্যাসের ফলে ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় ফুটে উঠেছে। কোথাও প্রবহমানতা ক্ষুণ্ন হয়নি। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ‘মুক্তকরূপে এমন কিছু অভিনবতা আছে, যা রবীন্দ্রসৃষ্ট মুক্তকরূপে লক্ষিত হয় না’। রবীন্দ্রনাথের মুক্তক মাত্রাবৃত্তে ‘অতিপর্বের প্রয়োগের অভাব লক্ষণীয়’। পঙক্তি দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যও ‘বিদ্রোহী’ কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ‘কবিতায় একদিকে যেমন আছে শুধু দুই মাত্রার ক্ষুদ্রতম পঙক্তিখণ্ড, অন্যদিকে তেমনি আছে ছাব্বিশ আটাশ মাত্রার দীর্ঘতম দ্বিপদী পঙক্তি।’ প্রবোধচন্দ্র সেন ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় ‘অভ্যন্তর অতিপর্ব’ও লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, ‘বিদ্রোহী’ কবিতার বিশিষ্ট মুক্তক গতিভঙ্গির অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো মাত্রার ফাঁক। যেমন :

আমি অন্যায়, আমি । ‘উল্কা’ আমি । শনি,

আমি ছিন্নমস্তা । চণ্ডী, আমি । রণদা সর্বনাশী।

‘এ দুই পঙক্তির ‘উল্কা’ ও ‘চণ্ডী’ শব্দে এক মাত্রা করে ফাঁক রাখা হয়েছে। এ দুই শব্দের পরে সুস্পষ্ট যতি রেখে পড়তে হয়। তাই ছন্দের বেগে ওই দুটি ফাঁক আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই পূর্ণ হয়ে যায়।’ ওই দুই শব্দের পরে যদি যতি না রাখা হতো, তাহলে কিন্তু ওভাবে ফাঁক পূরণ সম্ভব হতো না। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ ও রকম ফাঁকের মাত্রাকে বলেছেন ‘যতির মাত্রা’। মোটকথা, ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মুক্তক প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ চারটি—ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ও দৃঢ় পদক্ষেপ, অভ্যন্তর অতিপর্ব, পর্বের মধ্যে মাত্রার ফাঁক রাখা এবং পাঁচ পর্বের (২৬, ২৭, ২৮ মাত্রার) সুদীর্ঘ দ্বিপদী পঙক্তি প্রয়োগ। নজরুলের মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পথ ধরেই উত্তরকালের অনেক খ্যাতিমান কবি কবিতা লিখেছেন, যেমন—বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান প্রমুখ।

তৎকালীন বাঙালি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা ‘আগমনী’ও মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, ছয় মাত্রার পর্বে নির্মিত। ‘কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে পঙক্তির অসমতা ও প্রান্তিক পর্বসমূহের গঠনবৈচিত্র্য লক্ষণীয়’।

ক. বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্,

নাচে-ধূর্জটি সাথে প্রথম ববম্ বম্ বম্।

লাল লালে লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,

ওঠে ওঙ্কার

রণ ডঙ্কার,

নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের।

এমন অনুপ্রাসযুক্ত ধ্বনিময়, ছন্দোময় নেচে ওঠার ভঙ্গি মুক্তক মাত্রাবৃত্তে বিরল।

‘ধূমকেতু’ নজরুলের আরেকটি বিখ্যাত কবিতা। এ কবিতায় নজরুলের ‘কবিসত্তার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত’। ‘রাজনৈতিক চেতনার একটি বিশেষ উত্তেজনাময় অধ্যায়ে ‘ধূমকেতু’ কবিতাটির জন্ম।’ মোহিতলাল মজুমদারও ‘ধূমকেতু’ নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি ছিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত :

কল্পান্তের সহচর, উপপ্লব হেতু

বিশ্বত্রাস অমঙ্গল, আমি ধূমকেতু।

নজরুলের ‘ধূমকেতু’র [১২ আগস্ট ১৯২২] সূচনা :

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

ধন্যাত্মক শব্দ ও হসন্ত প্রয়োগের ফলে মাত্রাবৃত্ত হয়ে উঠেছে নৃত্যপর গতিময় :

ছোট্ শন্ শন্ ঘর্ ঘর্ সাঁই সাঁই

ছোট্ পাঁই পাঁই।

এ কবিতার শেষ দুই পঙক্তির ধ্বনি এত দ্রুত লয়ে বাঁধা নয় :

আজিও ব্যথিত । সৃষ্টির বুকে । ভগবান কাঁপে । ত্রাসে

স্রষ্টার চেয়ে । সৃষ্টি পাছে বা । বড় হয়ে তারে । গ্রাসে।

মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় নজরুল হ্রস্ব-দীর্ঘ পঙক্তি যোজনা করে, ধ্বনিকে কখনো একটু প্রলম্বিত করে বেঁধে দিয়ে, কখনো হসন্তযোগে ধ্বনির ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে, ছয় মাত্রার চালে পাঁচ মাত্রা চারিয়ে দিয়ে, স্তবকবিন্যাসে বৈচিত্র্য সাধন করে এক অসাধারণ ছন্দ-পরিবেশ রচনা করেছেন।

নজরুলের ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত কবিতায় শ্বাসাঘাত [accent]-এর দোলা লক্ষণীয়। ‘শ্বাসাঘাত সাধারণ পর্বের বা শব্দের আদ্যক্ষরেই পড়ে; সেই আদ্যক্ষরটি যদি রুদ্ধ অক্ষর [closed syllable] হয় তো খুবই ভালো। শ্বাসাঘাত জোর পায়’। শ্বাসাঘাতের চিহ্নটি প্রথম বর্ণেই লক্ষণীয়। যেমন :

৬ ৬ ৬ ২

ক. র্দুর্গম গিরি । র্কান্তার মরু । র্দুস্তর পারা । বার

র্লঙ্ঘিতে হবে । র্রাত্রি নিশীথে । র্যাত্রীরা হুঁশি । য়ার

[নজরুল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, সর্বহারা]

এই ছন্দে পর্বের মাত্রাসমষ্টি চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট মাত্রা হয়ে থাকে। মাত্রাবৃত্ত কবিতায় প্রতি পঙক্তিতে সমমাত্রিক পর্ব থাকে। ফলে একটি নির্ধারিত দোলা পাঠকহৃদয় অনুভব করে।

নজরুল শুধু ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত কবিতা রচনা করেননি, তাঁর কবিতায় রয়েছে সাত মাত্রার পর্বায়তন। মাত্রাবৃত্ত কবিতায় সাত মাত্রার পর্ব রচনা করা খুব সহজ নয়। ‘রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ-ছন্দকে নিখুঁত এবং খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে সাহিত্যে প্রবর্তন করেছেন।’ রবীন্দ্রনাথের ‘প্রভাত-সঙ্গীত’ কাব্যগ্রন্থের ‘প্রভাত-উৎসব’ কবিতায় এ ছন্দ ব্যবহারের নিদর্শন পাই :

হৃদয় আজি মোর । কেমন গেল খুলি

জগৎ আসি সেথা । করিছে কোলাকুলি।

[রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত-সঙ্গীত, প্রভাত-উৎসব]

কিন্তু তখনো রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত [মাত্রাবৃত্ত] রীতি প্রবর্তন করেননি। পরবর্তীকালে ‘সপ্তকল পর্বক ছন্দে’ অল্প কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। তাঁর ‘মানসী’ কাব্যের ‘বধূ’, ‘বিরহানন্দ’, ‘ক্ষণিক মিলন’ মাত্রাবৃত্তে সাত মাত্রায় রচিত। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে, প্রাকৃত ভাষায়, অসমিয়া কবিতায়, প্রাচীন ব্রজবুলিতে, গোবিন্দ দাস ও ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলিমেয় কবিতায় ‘সপ্তকল পর্বক ছন্দ’ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

নজরুলের ‘আনোয়ার’, ‘মোহর্রম্’ কবিতাও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে [৪+৪ মাত্রার ছন্দে] রচিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নজরুলের কবিসত্তা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্তর্নিহিত রহস্য ও স্বভাব আবিষ্কারে খুবই তৎপর ছিলেন। তাঁরা রুদ্ধদলের তাৎপর্য থেকে শুরু করে অতিপর্ব, অপূর্ণ পর্ব, মাত্রাবিন্যাস, পঙক্তিবিন্যাস, পয়ারের বেড়ি ভাঙায়, প্রবহমানতায়, মুক্তক থেকে মহামুক্তক মাত্রাবৃত্তে যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যি অভাবনীয়। বর্তমানে যাঁরা যুগের চাহিদা, দর্শন ও দংশন, বিচ্ছিন্নতা-বিপন্নতাবোধ ও মনোজগতের রহস্য কবিতায় রূপ দিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিমাধুর্যরসকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তাঁরা সত্যি রুদ্ধদলের চাবি দিয়ে খুলছেন এক আলাদাধর্মী হৃদয়গ্রাহ্য বোধের জগৎ।

সম্পর্কিত খবর

চরিত্রহীন

- রুদ্র অহম

একদিন বিবেকবাবু ডাকলেন

বললেন, শোনো, আর যা-ই করো,

তোমার চরিত্র হারিয়ো না কখনো।

শুনে আমি খানিক বিস্মিত হলাম!

বললাম, বিবেকবাবু,

আপনি তো জানেন,

মদ-জুয়া কিংবা পরকীয়া

আমার কিছুতে আসক্তি নেই।

তাহলে চরিত্র হারাব কিসে?

বিবেকবাবু হাসলেন।

বললেন, কিছু মানুষ আছে, যারা

সারাক্ষণ অন্যকে খুশি করতে,

অন্যের প্রিয়পাত্র হতে মত্ত থাকে।

কারোর অপ্রিয় হওয়ার সাহস নেই,

মাথা তুলে দাঁড়াবার মেরুদণ্ড নেই।

যেমন পানি। যে পাত্রেই রাখো,

তার আকার নেয়; নিজস্বতা নেই।

যার নিজের রুচি-পছন্দ-ইচ্ছে স্বতন্ত্র,

সে কখনো সকলের প্রিয় হয় না।

আর যে সকলের প্রিয়,

তার কোনো চরিত্র নেই।

বর্ষারূপ

- আসাদ কাজল

অভিনব বর্ষা বুকের ভিতর কাঁদে

সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ষার ভিতর চলাচল

বর্ষা বহমান প্রকৃতিতে অবিচল

আমি শুধু পড়ে থাকি স্বপ্নময় ফাঁদে।

প্রকৃতির মেঘ দূরে সরে যায়। তবু

প্রণয়সঙ্গিনী মনের ভিতর একা।

বর্ষাভেজা রাতে সংগোপনে দেয় দেখা

বর্ষায় নিভৃতে ডাকি স্বরচিত প্রভু।

কদমফুলের মতো তোমার দুচোখ

ভালোবেসে উপেক্ষা করেছি রাজ্য-রাজা

চৈত্র ভুলে পুরনো বর্ষায়—যত শোক

ভুলে যাই আমি মনের সমস্ত সাজা।

তবু বর্ষা আসে, উদ্যমে গোপন সঙ্গ

বর্ষারূপ আমার ভিতর স্বপ্নভঙ্গ।

শান্তি

- ফারুক মাহমুদ

তোমার বাগান থেকে তুলে আনা দুটি পাকা বীজ

রোপণ করেছি বারান্দার টবে

অপেক্ষা অপেক্ষা শুধু—কবে হবে গাছ

সেই গাছে দুলে দুলে দুলতে থাকবে

শাখাছন্দ, অহরহ অগণিত সবুজ বাতাস

ফুলের প্রকাশ্য মুখ, থেকে থেকে সুরভিত গান

কোনো এক পুণ্যপ্রাতে দেখি—

বীজ থেকে হতে হতে হয়ে ওঠা গাছে

‘প্রথম ফুটেছে কলি’। মনে হলো তুমি বুঝি এলে

চেনা গন্ধ, চারপাশে প্রবাহিত শান্তিসত্যধারা

।

প্রদর্শনী

আটাশ শিল্পীর নান্দনিকতা

- মোহাম্মদ আসাদ

প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পীদের কাজ শিল্পপ্রেমীদের নজরে আসে। বিগত শতাব্দীতে এই গুরুদায়িত্ব শিল্পকলা একাডেমি পালন করত। ছিল কয়েকটি গ্যালারি। সেখানে বিশেষ কিছু শিল্পীই প্রদর্শনীর সুযোগ পেতেন।

এই প্রদর্শনীর শিল্পীরা হলেন আবদুল্লাহ আল বশির, আব্দুস সাত্তার তৌফিক, আল-আখির সরকার, আনজুম সুলায়মান, অনুকূল চন্দ্র মজুমদার, আশফাক বাপ্পী, বিপ্লব চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ গোস্বামী, কে জামান শিমুল, কামাল উদ্দিন, কামরুজ্জোহা, কাজী শহীদ, লুত্ফা মাহমুদা, মো. জিয়াউর রহমান, মনজুর রশিদ, মুনতাসির মঈন, নাঈম জামান, নাজিয়া আহমেদ, প্রদ্যুৎ কুমার দাস, রত্নেশ্বর সূত্রধর, রেজাউর রহমান, রুহুল আমিন তারেক, এস এম সাহা, আনিসুজ্জামান ফারুক, সৌরভ চৌধুরী, সুমন ওয়াহেদ, সৈয়দ গোলাম দস্তগীর, ত্রিবেদী গোপাল চন্দ্র গুপ্ত।

বিশাল এই প্রদর্শনীর কোনো আয়োজক প্রতিষ্ঠান নেই। নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রদর্শনীটির শুরু। তার পরও একজন তো দায়িত্বভার বহন করেছেন।

কোনো বাণিজ্যিক চিন্তা ছাড়া এমন সুন্দর আয়োজনে শিল্পীরা যেমন উৎসাহিত হবেন, শিল্পকলাপ্রেমীরাও একই সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখতে পারবেন।